Читать онлайн Секрет Сабины Шпильрайн бесплатно

© Н. Воронель, 2013

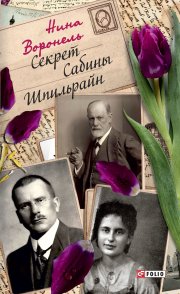

© Е. А. Гугалова-Мешкова, художественное оформление, 2019

© Издательства «Фолио», марка серии, 2019

Пролог

Сталина Столярова – Нью-Йорк, 2002 год

– Куда вас несет в такую рань? – сонным голосом спросила Лилька.

– Ничего себе рань! Семь часов вечера!

– Неужели уже вечер? – ужаснулась Лилька, поворачиваясь лицом к стене. Меня это вполне устроило: не придется объяснять ей, куда меня несет в семь часов вечера без нее в пугающие нью-йоркские джунгли. Ведь не только у нее джет-лэг – привыкнуть к перепаду времени между Новосибирском и Нью-Йорком в моем возрасте не легче, чем в ее. Но у меня есть серьезная причина, выдравшая меня из сладкого сна новосибирского раннего утра в вечерний водоворот Четырнадцатой улицы Манхэттена.

Четырнадцатая улица и днем страшновата – там вдоль грязных тротуаров с раннего утра до поздней ночи теснятся ларьки мелких торговцев разным дешевым хламом. Воздух там спертый, торговцы и разносчики пронзительно орут, расхваливая свой товар, вокруг снуют подозрительные личности с вороватыми повадками, так что следует хорошенько осмотреться, прежде чем отпереть дверь нашего дешевого отеля заранее зажатым в ладони ключом. Так что уж говорить о ноябрьском вечере, когда слабый свет уличных фонарей не в силах прорвать завесу тьмы.

Но сегодня днем, когда я выскочила перекусить в соседний китайский ресторанчик, я увидела наклеенный на его дверь маленький рекламный листок. Он анонсировал документальный фильм, от названия которого у меня потемнело в глазах. Не успев даже подумать, я сорвала листок с двери. Он оторвался так легко, что я чуть не упала, зажимая его в занемевшей щепоти.

Наверное, нужно было тут же выбросить этот листок, но я зачем-то развернула его и прочла фразу, на задачу забыть которую я потратила несколько лет своей печальной юности. На какой-то миг я почувствовала, что стены качнулись и тротуар уходит у меня из-под ног. Но рекламка упорно продолжала торчать у меня между пальцев, и страшная фраза не стерлась и не растворилась в скоплении других окружавших ее слов. Ее нельзя было не заметить – набранную крупным шрифтом, гораздо более крупным, чем все остальное, и окрашенную в красный цвет.

Я плотно закрыла глаза, досчитала до пятидесяти и открыла их снова – увы, все осталось, как было. Я заставила себя прочесть:

«Меня звали Сабина Шпильрайн».

Это не было послание с того света, адресованное мне, а просто реклама фильма «My name was Sabina Spilrein», на просмотр которого приглашали всех желающих в кинокафе «Форум».

Я глянула на число в смутной надежде – а вдруг просмотр был на прошлой неделе и ничто не обязывает меня идти смотреть этот фильм? Но нет, рука судьбы неумолима: просмотр был назначен на сегодня. Предлагались два сеанса для желающих – в восемь вечера и в десять.

Оставался вопрос: была ли желающей я, профессор Сталина Столярова, родом из Ростова-на-Дону?

Хотела ли я вернуться к ужасу своего детства, на забвение которого были потрачены годы? В конце концов, в моем возрасте можно и рискнуть – толстый пласт лет отделял меня от мучительно пережитой мною драмы. Тем более неизвестно, что мне покажут…

Из верхнего левого угла рекламки на меня смотрело молодое женское лицо – нежное, печальное и совсем не похожее на Сабину. В золотой рамке под портретом было написано нечто туманно-многозначительное: «Горькое свидетельство работы сознательных и подсознательных сил». Мелькнуло имя режиссера: Элизабет Мартон – какая разница, как зовут режиссера?

Так и не попробовав китайской пищи, я вернулась в номер и поспешно легла в постель. Я предвидела, что вот-вот придет Лилька в сопровождении еще пары участников научной конференции, ради которой мы с ней два дня назад прилетели в Нью-Йорк из новосибирского Академгородка, и притворилась спящей. Я не хотела присоединяться к веселой пирушке счастливых людей, не знавших того, что когда-то знала я.

Лилька примчалась через полчаса, заглянула в мою комнату и позвала меня, но я не могла предстать перед взором других людей. Я лежала в какой-то странной прострации, не в силах отличить сон от яви. Веселые голоса за дверью скорее принадлежали сну, так же, как и зыбкий свет фонарей над Четырнадцатой улицей Манхэттена, а явь осталась там, в далеких переулках моего ростовского детства, которых давно уже нет – их срыли, снесли и разрушили. Их стерли с лица земли, а они все равно остались явью на задворках моего сознания, более реальные, чем улицы новосибирского Академгородка и переходы нью-йоркского метро.

Самой страшной явью была дорога на Змиевскую балку, по которой я бежала вслед за Сабиной, – ее невозможно было ни разрушить, ни стереть. Потом четыре года меня перебрасывали из больницы в больницу, стараясь вытравить образ Змиевской балки из моего сознания, пока врачам не удалось загнать этот образ в какой-то дальний чулан моей памяти и запереть его там за семью замками.

А теперь листок с ее именем затаился у меня под подушкой, не оставляя никакого выбора – через несколько часов мне придется пойти смотреть фильм под названием «Меня звали Сабина Шпильрайн». С подзаголовком «Между Фрейдом и Юнгом». Значит, вся эта история про Фрейда и Юнга была правдой, а не сказкой, не вымыслом, как утверждали мои лечащие врачи. Впрочем, врачам я не очень верила, оставался вопрос – верила ли Сабине я сама?

Заснуть я так и не смогла, просто провалялась в постели весь день до шести вечера. К шести Лилькины гости пошумели и разошлись, а сама Лилька, на мое счастье, рухнула в постель и уснула – джет-лэг он для всех джет-лэг, для старых и молодых. Слава богу, мне не придется объяснять, куда я собираюсь удрать от нее на весь вечер.

Я выбралась из постели и стала медленно собираться в кинокафе «Форум». Первым делом нужно было выяснить, где это кафе находится. После долгих ползаний по карте Нью-Йорка с лупой в руке я обнаружила, что можно дойти туда пешком, если выйти сразу, не задерживаясь даже для того, чтобы выпить чашку чая.

В моем возрасте прогулка пешком по лабиринту улиц Гринвич-Виллидж – задача не из легких, но это все же проще, чем нырнуть в метро Четырнадцатой улицы и долго разбираться в хитросплетениях его многочисленных ветвей. Я шла и шла, сбивалась с пути, возвращалась обратно и опять шла, узнавая пройденные раньше кварталы, и все-таки пришла задолго до начала.

Что ж, тем лучше – можно оглядеться, сдать пальто в гардеробной и даже забежать в туалет. Из туалета короткая лесенка в пять ступенек привела меня в высокий сумрачный зал, левая часть которого между двумя застекленными стенами была отведена под кафе. Правая же, с большим экраном во всю торцовую стену, была отгорожена плотными занавесями и уставлена удобными кожаными креслами, число которых явно не предполагало наплыва зрителей. Большого наплыва и не было – десятка два пожилых дам и господ прилично-профессорского вида и дюжина парней и девушек в пестрых куртках и джинсах. Я в своем скромном, московского пошива, костюмчике мышиного цвета прекрасно вписалась в профессорскую часть публики, не вызвав ни у кого подозрений в моем инопланетном статусе и в моей связи с Сабиной Шпильрайн.

Билеты здесь не продавали, платить надо было только за право войти в клуб. На маленьком столике возле кофейного бара стояла стопка книг в скромных кремовых обложках, по светлому полю бежала вертикальная синяя волна и красный заголовок:

«Тайная симметрия – Сабина Шпильрайн между Юнгом и Фрейдом».

Пролистала наспех – письма, дневники, опять письма. От Сабины – Юнгу и Фрейду, от Фрейда – Сабине. Значит, она говорила правду, а не вешала мне лапшу на уши, как уверяли врачи. Я глянула на цену и обомлела – 16 долларов, для меня – целое состояние, два дня жизни в Нью-Йорке! И все же купила – гулять, так гулять! Кофе входило в цену входного билета, и я взяла чашечку с положенным к ней бисквитом в целлофановой упаковке – сэкономила ужин или, в моем случае, завтрак.

Прижимая драгоценную книгу локтем, я с чашечкой в руке вошла в зрительный зал и опустилась в удобное глубокое кресло с прикрученным к левой ручке столиком. Если бы не ужасающий вкус американского кофе, кинокафе выглядело бы просто райским местом. Именно из этого рая мне предстояло спуститься в мой личный ад.

До начала сеанса оставалось двадцать минут, и я начала поспешно просматривать книгу. Мой несовершенный английский был достаточно хорош, чтобы понять, что покрытый многолетней пылью коричневый чемоданчик с письмами и дневниками Сабины несколько лет назад нашли в каком-то подвале в Женеве. И закрутилась карусель – засуетились ученые, ринулись на добычу журналисты.

Без предупреждения погас свет, и по экрану побежали титры на фоне женского голоса, поющего по-русски: «Среди долины ровныя, на голой высоте, растет, цветет высокий дуб в могучей красоте». Меня как током ударило – какой идиот умудрился выбрать для вступления к фильму песню про дуб? Впрочем, этого идиота можно простить: ведь он ничего о Сабине не знал, кроме того, что прочел в письмах.

А пока во весь экран – красивой английской прописью для всех, а не как мне – коряво, наспех, на вырванном из тетрадки листке: «Меня звали Сабина Шпильрайн».

Затем краткое сообщение о случайно найденном чемоданчике с письмами и дневниками. И недоуменный вопрос: как Сабина могла оставить такие важные документы в подвале? Спросили бы они меня, я бы ответила, что она эти документы вряд ли считала важными – ведь она ни разу их не упомянула.

Дальше пошел достаточно краткий рассказ об истеричной девочке из богатой еврейской семьи. Семья жила в городе Ростове-на-Дону в доме номер 83 на Пушкинской улице. Впрочем, в фильме, кажется, адрес семьи Шпильрайн не называли или я не запомнила – кадры мелькали слишком быстро. Просто мне был хорошо знаком этот адрес, ведь я тоже жила на Пушкинской улице в доме номер 83 на сорок лет позже.

В семье, кроме Сабины, было три сына, тоже нервных и талантливых. С них и началась трагедия. Отец был требователен и суров, он часто шлепал детей по голой попке за любую мелкую провинность. И у впечатлительной еврейской девочки развился истерический комплекс: вид отцовской руки вызывал у нее совершенно неприемлемые в приличном обществе реакции вроде неудержимого желания накакать на пол в столовой во время обеда.

Особенно это было неприемлемо в респектабельном интеллигентном доме, где дети ежедневно играли на рояле и три раза в неделю разговаривали исключительно на одном из трех языков – на немецком, французском или английском. За нарушение этого правила их наказывали особенно жестоко – они страдали, но все три языка выучили в совершенстве.

Рассказ о жизненном укладе семьи Шпильрайн сопровождался неопределенными кадрами колеблющегося пламени свечей и развевающихся занавесок, пока наконец повествование не дошло до того момента, как Сабина по достижении девятнадцати лет была отправлена в швейцарскую психиатрическую клинику Бургольцли. Дальше создателям фильма стало легче, потому что у них появился хоть не богатый, но фотогеничный материал для видеоряда.

На экране возникла окруженная роскошным парком клиника Бургольцли, больше похожая на царский дворец, чем на сумасшедший дом. Внутри клиники тоже все выглядело вполне комфортабельно, что не мешало Сабине устраивать там разные безобразия – выплескивать на пол воду из ванны и выпускать перья из подушек. Потом я прочла в книге, что она позволяла себе выходки похуже невинных шалостей с подушками, но в фильме эти проказы отражения не нашли.

И наконец у фильма появился сюжет – лечащим врачом Сабины был назначен молодой, подающий надежды доктор Карл Густав Юнг. Сегодня каждому интеллигентному человеку известно имя Юнга, идущее в неразлучном тандеме со славным именем Зигмунда Фрейда. А в 1904 году он был просто начинающий врач, покоренный фрейдовской теорией психоанализа, и первой пациенткой его стала Сабина Шпильрайн.

Перст судьбы – она была его первой пациенткой! И он ее вылечил! Как ему это удалось? Меня бы спросили, я бы им объяснила, но им и в голову не пришло обратиться ко мне. А жаль! Они объявили, что доктор Юнг вылечил Сабину методом психоанализа – безжалостным расчесыванием полузабытых болячек и долгими расспросами о детстве пациентки. А может, она выздоровела просто потому, что влюбилась во врача?

А вот запись врача: «У нее прекрасный немецкий, в гимназии училась отлично, проявляет высокую интеллигентность. А при этом – непрерывные детские проказы вроде игры в прятки с санитаркой или изображения притворных болей в ногах и даже притворные попытки самоубийства».

Сабина лежит в постели под кружевным покрывалом и шепчет: «Пусто и холодно, холодно и пусто, я страшно одинока. Иногда ко мне обращается Бог, Он говорит со мной по-немецки».

На экране появляются глаза врача, скрытые очками, идет игра в слова:

Вопрос: «игра», ответ: «честная» (это расшифровка ее имени «шпиль» – «игра», «честный» – «райн»).

Вопрос: «голова», ответ: «гордость».

Вопрос: «смерть», ответ: «жизнь».

Вопрос: «старый», ответ: «молодой» («юнг»).

На приборе мечется стрелка.

Вопрос: «рука» – в ответ стрелку зашкаливает. У Сабины начинается истерика.

Запись Юнга: «Она страдала, когда отец тиранил братьев. Он был склонен бить их по любому незначительному поводу. Говорит, что со страданием было связано сексуальное удовольствие».

Большая ванна, на дне – Сабина в ночной рубашке. Медленно всплывает на поверхность. Следующий кадр: Юнг входит в ее комнату, она полусидит-полулежит на диване в позе одалиски.

Запись Юнга: «Она с самого начала поставила себе целью соблазнить меня. От нее можно было ждать всего. Иногда, когда я приходил, она полулежала на диване в позе одалиски, лицо ее было чувственно-мечтательным. На мои вопросы она отвечала таинственным молчанием. Зато в другой раз она приветливо протягивала мне руку, предварительно густо измазанную чернилами, и звонко хохотала при виде моего испачканного пиджака».

Юнг дал Сабине почитать свою диссертацию. Ее замечания были так точны и умны, что он посоветовал ей заняться наукой.

«Как глупо, что я не родилась мужчиной!» – записала она в своем дневнике. Юнг начал приносить ей книги по философии и психологии. Обсуждению этих книг были посвящены долгие часы их бесед. Лихорадочно перелистывая страницы, Сабина роняет на пол разные предметы, громко приговаривая в сердцах по-русски: «Вот черт!»

Выздоровление Сабины было стремительным. Через девять месяцев после начала лечения в Бургольцли ее не только выписали, но и дали рекомендацию для поступления в Цюрихский университет на медицинское отделение.

Однако Юнг не оставляет ее. В письме Фрейду он объясняет это тем, что, если бы он ее покинул, у нее могла бы возобновиться только-только излеченная болезнь. Была ли эта забота единственной причиной?

Сабина пишет Юнгу длинные письма, в которых обсуждает не только теоретические вопросы, но и свою любовь к нему. Она убеждена, что он отвечает ей взаимностью, но подавляет свое чувство: «Как жаль, что моральные принципы мешают тебе выразить твою любовь ко мне».

Дальше все покрыто туманом тайны, и нет ответа на самый волнующий вопрос: «Было или не было?» Сабина записывает в дневнике: «Наши отношения вступили в стадию поэзии», – но никто не сумел доказательно расшифровать, какой смысл она вкладывает в понятие «поэзия» – это платоническая романтическая влюбленность или интимные эротические отношения, которых она много лет добивается? Она пишет матери, что совершенно счастлива, и это наводит на мысль о втором варианте.

На время летних каникул Сабина уезжает в Ростов повидаться с родителями. Ей там неуютно – ей не нравится Россия, и ее одолевает тоска по возлюбленному. Интересно, что Юнг буквально засыпает ее письмами, очень напоминающими любовные. Последнее его письмо приходит после ее отъезда, и мать вскрывает его. Неизвестно, что именно она там прочла, но письмо явно потрясло ее. Она умоляет дочь сосредоточиться на учебе, а не на любви.

Берлинская опера привозит в Цюрих «Кольцо Нибелунгов» Рихарда Вагнера. Сабина потрясена драмой и музыкой, но особенно образами Зигфрида и Брунгильды, сгоревших в огне своей великой любви. «Их любовь так велика, что может завершиться только смертью». Восторг от музыки Вагнера вызывает в ее душе две навязчивые идеи – идею стремления к смерти как к апофеозу любви и идею Зигфрида – ребенка, рожденного ею, естественно, от Юнга. Этот ребенок должен быть воистину велик в результате смешения арийской и еврейской крови.

Появляется портрет Фрейда. Юнг пишет Фрейду о первом случае исцеления пациентки от истерии его методом и просит у Фрейда совета – как быть, если пациентка в него влюбилась и жаждет родить от него ребенка? Фрейд утешает его, что это обычный вариант в их профессии и молодой врач должен научиться контролировать свои чувства.

В 1907 году Юнг докладывает в Амстердаме на конгрессе психиатров результаты своей практики лечения истерии методом фрейдовского психоанализа. В центре его доклада – случай Сабины Шпильрайн. Конгресс встречает доклад Юнга враждебно – никто не верит в новый венский метод.

Слухи о романе Юнга с Сабиной приводят к разрыву их отношений, и Сабина снова впадает в отчаяние. Несмотря на это, она с блеском сдает экзамены в университете и в 1910 году, получив диплом, возвращается в Бургольцли уже не в качестве пациентки, а в качестве врача.

Снова свечи, по две, по три, трепещет пламя, и воск, прозрачный, как слеза, стекает на подсвечник. А вот и настоящая слеза – стекает по щеке в какой-то странный сосуд. Сабина бежит за спасением к великому божеству психоаналитиков, Зигмунду Фрейду – она жалуется ему на Юнга. Неясно, ищет она у Фрейда утешения или просто хочет отомстить отвергнувшему ее любовнику. То есть это неясно создателям фильма, но не мне.

Переписка Сабины с Фрейдом тянется несколько лет, в нее включается Юнг, который сначала оправдывается и лжет, а потом рвет на себе рубашку и кается: «Вы же знаете, что дьявол может использовать даже добрые намерения для того, чтобы все запачкать грязью».

Тем временем Сабина пишет докторскую диссертацию, в которой впервые в истории применяет метод психоанализа к рассмотрению шизофрении. Ей очень помогают ее удивительные лингвистические способности – она умудряется расшифровать невнятный шизофренический бред своей пациентки. Юнг публикует ее диссертацию в своем престижном ежегоднике.

Теперь у нее есть время и условия завершить свой главный труд: «Разрушение (деструкция) как причина становления». Она представляет эту работу Юнгу как Зигфрида – их общее долгожданное дитя. «Дорогой, – пишет она Юнгу, – примите продукт нашей любви, мою работу – вашего сыночка Зигфрида… Здесь смерть – триумфальная песнь любви!» Это единственная работа Сабины, в которой она позволяет себе цитировать Юнга.

Но он не приходит от этого в восторг – уж больно оригинальны идеи его бывшей пациентки. Неужто она оригинальней его? Ведь он уже знает себе цену, сам великий Зигмунд Фрейд признал его достижения и назвал его своим научным сыном.

Юнг уже простил Сабину не только «за страдания, которые она ему доставила, но и за страдания, которые он доставил ей». Ее приглашают на стажировку в Вену, в святилище психоанализа – на еженедельный семинар Фрейда. Там она снова поражает всех неординарностью своих идей – такая дерзость никогда не вызывает большой любви коллег.

По неизвестной причине она вдруг бросает все, уезжает в Ростов-на-Дону и стремительно выходит замуж за врача Павла Шефтеля.

Я вдруг вижу перед собой Павла Шефтеля – нет-нет, его не показывают в кино, вместо него мы видим на экране только белую фату невесты и мужскую ногу в лакированной туфле, дробящей хрустальную рюмку согласно еврейскому обычаю. Но все это застилает мне страшная картина – ноги Павла Шефтеля, обутые совсем в другие туфли, протертые и стоптанные, висящие на уровне обеденного стола.

Я вскакиваю из удобного кресла, опрокидывая при этом чашку с остатками кофе. Чашка, звеня, катится между других кресел. «Вот черт!» – громко говорю я по-русски, совсем как Сабина, и выбегаю из зрительного зала. Встревоженная служительница испуганно спрашивает меня, в чем дело – мне не понравился фильм? Но я не могу ей ответить – челюсти свело, и в горле застрял ледяной ком.

Все это уже было со мной шестьдесят лет назад, но меня так долго лечили и таскали из больницы в больницу, что постепенно я забыла всё – и Сабину, и девочек, и Павла Шефтеля, висящего на крюке от недавно проданной люстры.

Я не хочу, не хочу, не хочу это вспоминать! Я немедленно уйду из этого проклятого киноклуба с его райским уютом и дармовым кофе, вот только получу в гардеробе пальто. Куда, к черту, задевался этот дурацкий номерок? Мои дрожащие пальцы никак не могут нащупать его в сумке, полной всякой дорожной дребедени. Вот расческа, вот ключи от отеля, вот кошелек, вот зеркальце – на черта, спрашивается, в мои годы таскать с собой зеркальце? А номерок словно сквозь подкладку провалился!

Приходится сесть в кресло возле круглого полированного столика и вывалить на него весь невообразимый женский хлам, которым набита моя сумка. Я не успеваю опомниться, как служительница ставит передо мной чашечку кофе с положенным к ней бисквитом в целлофановой упаковке.

– Выпейте кофе, вам сразу станет лучше, – участливо говорит она. Что она во мне заприметила, неужто мое душевное смятение так бросается в глаза?

Я делаю несколько глотков, и мне вправду становится лучше, дыхание выравнивается, ледяной ком потихоньку тает в горле. К тому времени, как невесть откуда вываливается потерянный номерок, я уже жалею, что не досмотрела фильм. Может быть, все же вернуться в зал? Ведь интересно, что они расскажут о последних годах Сабины и о ее последних днях.

Я осторожно вхожу в зрительный зал и занимаю свободное кресло в последнем ряду. Похоже, я пропустила не так уж много: на фоне разорванной пополам групповой фотографии идет речь о полном разрыве отношений между Юнгом и Фрейдом. Линия разрыва молнией рассекает поле фотографии, оставляя Фрейда по одну ее сторону, а Юнга – по другую. Члены группы психоаналитиков вынуждены выбирать, кого из двоих они предпочитают, и только Сабина отказывается участвовать в этой драме – она остается верна и тому, и другому.

Юнг объясняет ей причину разрыва: «Он хотел, чтобы я считал его своим отцом, а он меня сыном, но я могу смириться только с полным равенством в наших отношениях». Фрейд же призывает ее отказаться от мечты об арийско-еврейском союзе и никогда не забывать, что она еврейка.

Сабина с Павлом поселяются в Берлине. Несмотря на неудачный брак и тяжелую беременность, Сабина умудряется написать и опубликовать несколько работ по психологии. Ее перу принадлежит первая в мире работа о психологии ребенка.

В 1913 году у нее рождается дочь – Рената, а через несколько месяцев Европу заливает огнем Первая мировая война. Павла призывают врачом в русскую армию, но Сабина отказывается вернуться в Россию. Вынужденная покинуть Германию, она мечется из одного швейцарского города в другой с маленьким ребенком на руках, нигде не находя ни постоянной работы, ни пристойного заработка. Приданое ее тает, а родители не могут посылать ей деньги из-за военных запретов.

В 1917 году мать отправляет ей восторженное письмо о том, что русский народ восстал и сбросил со своих плеч царский гнет. С этого счастливого момента когда-то состоятельные родители Сабины становятся нищими и уже не могут помочь дочери ничем, кроме трогательных писем.

Ей приходится уехать в Женеву, но и там ее положение зыбко – там нет ни друзей, ни постоянного заработка, и в 1923 году она принимает приглашение Льва Троцкого вернуться в Россию, вернее, уже в Советский Союз, чтобы участвовать в «создании нового человека».

То, что показали дальше, было жалким лепетом. Что создатели фильма знали о жизни Сабины в Советском Союзе? Они не знали ничего – искорка угасла, след потерян, в тумане не видно ни зги. Настоящую правду знала только я.

Часть первая

Версия Сталины

1

Я терпеть не могу тетю Валю – она во все сует нос и вечно делает мне замечания. Я ничуть не должна ее слушаться, она мне никто, просто папина сестра. Она не любит мою маму и сердится на папу за то, что он на ней женился. Она говорит, что мама много о себе воображает и слишком красиво одевается – как буржуйка, а не как жена коммуниста. А я думаю, что она просто завидует маме, потому что на ней никто до сих пор не женился, хоть она уже очень старая, ей уже тридцать лет, не меньше.

Но особенно я не люблю ее с тех пор, как она у меня на глазах зарезала курицу. Мы приехали в гости к ней в деревню, и я сразу побежала в сарай поиграть с поросенком. Я чесала поросенка за ухом, он радостно хрюкал и терся о мою ногу, и тут вошла тетя Валя с курицей в руках. Курица испуганно квохтала, но тетя Валя не обращала на это внимания. Одной рукой она схватила курицу за крылья, а другой сняла с полки топорик. Потом положила голову курицы на верстак в углу и с размаху рубанула ее топориком по шее. Кровь брызнула во все стороны, и мы с поросенком заорали хором. А может, это я одна заорала хором и повалилась на пол, прямо носом в лужу крови.

Что было дальше, я не помню. Помню только, что меня положили на кровать в маленькой комнате и я ни за что не хотела вставать к обеду. Сколько меня ни уговаривали, я не пошла есть со всеми эту жареную курицу, которой тетя Валя у меня на глазах отрубила голову. Я вообще отказалась там есть – не стала есть ни ужин, ни завтрак, а лежала, уткнувшись носом в подушку, пока мама не согласилась уехать со мной домой. Они решили, что шофер Коля отвезет нас на папиной машине, а папа останется и вернется на автобусе, потому что у тети Вали был день рождения. Ей, наверно, исполнилось сто лет, такой старой и безобразной она мне показалась, когда не захотела выйти за ворота попрощаться с мамой.

Мама, по-моему, рада была сбежать с тетивалиного дня рождения, и папа тоже был бы рад, но не мог – все-таки она была его родная сестра. Ума не приложу, как у моего красивого симпатичного папы получилась такая противная сестра. По дороге мама клятвенно пообещала, что мы с ней никогда, никогда, никогда больше не поедем в гости к тете Вале.

И вдруг сегодня утром она объявила, что они с папой должны срочно уехать в командировку, а меня отправляют в деревню к тете Вале. Я так обомлела, когда это услышала, что даже не заплакала, а только спросила ее, это правда или шутка. Но была зима, а не первое апреля, и вид у мамы был очень несчастный и, кажется, даже заплаканный. И даже у папы вид был какой-то встрепанный, как будто он всю ночь не спал. Руки его были испачканы сажей, даже на щеке у него было черное пятно, и в квартире пахло горелым, хотя в нашей квартире не было печки.

Я не успела спросить, что у нас в доме сгорело, как в дверь ввалилась тетя Валя, еще более сердитая, чем обычно.

– Что еще вы тут задумали? – спросила она, даже не поздоровавшись, на что папа молча схватил ее за руку и потащил в свой кабинет, захлопнув за собой дверь. Мама за ними не пошла, а ни с того ни с сего схватила меня в охапку и начала целовать, обмазывая мои щеки слезами.

– Но вы же ненадолго уезжаете? – спросила я, страшно испугавшись, – до сих пор мама не часто меня целовала посреди дня, а только перед сном. Тут дверь кабинета распахнулась, тетя Валя вылетела оттуда как ошпаренная и спросила:

– А ее вещи вы собрали?

– Конечно, собрали, – сказала мама и указала на чемодан и корзинку, которые стояли возле двери.

Я поняла, что выхода нет, раз они еще ночью решили отправить меня в деревню к тете Вале, и громко заревела:

– Я к ней не поеду! Ни за что не поеду!

Тут мама тоже заплакала, и даже тетя Валя стала утирать глаза.

Услыхав мой рев, папа вышел из кабинета, схватил меня на руки и зажал мне рот ладонью.

– Тихо, тихо, – шептал он мне в ухо, – а то ты всех соседей распугаешь!

– И пусть распугаю! – пыталась выкрикнуть я, но папина ладонь не давала мне произнести ни слова, получалось только мычание. Я билась и трепыхалась в сильных папиных руках, пока не устала и не затихла. Тогда папа опустил меня на пол и велел немедленно отправляться в путь, чтобы не опоздать на поезд. И добавил непонятное: «За нами могут прийти в любой момент».

– Вот так сразу? – попыталась снова завопить я, но папа больно стукнул меня под подбородок, так что я прикусила язык и замолчала от удивления – ведь папа ни разу в жизни не ударил меня, даже небольно. Тетя Валя взяла чемодан, а мне велели нести корзинку, и мама пошла отворять дверь. Корзинка была тяжелая, и я хотела ее бросить, но папа стиснул мою ладошку вокруг ручки и приказал: «Не вздумай уронить». И я послушно пошла к двери, неся эту тяжелую корзинку.

– А ведь твой шофер Коля привозил вас ко мне, – сказала вдруг тетя Валя. Я не поняла, при чем тут шофер Коля, но папа понял сразу.

– Значит, тебе придется уехать оттуда поскорей. Прости, но другого выхода нет, – сказал он и поцеловал тетю Валю так, будто прощался с ней навсегда. И добавил что-то совсем непонятное: «Да хранит вас Бог». Он вывел нас на лестницу, и тут мама догнала нас и тоже поцеловала тетю Валю и перекрестила, как делала когда-то моя няня Даша, – я прямо глазам своим не поверила.

– Идите осторожно, чтобы никто из соседей вас не заметил, – прошептала мама и тихо-тихо закрыла дверь.

– Иди вперед, – приказала тетя Валя. – Иди медленно, будто гуляешь, выходи из двора, заходи в парк, садись на первую скамейку и жди меня.

Это было бы похоже на игру в прятки, если бы у тети Вали было не такое ужасное лицо. Я медленно пошла одна, сжимая ручку тяжелой корзинки, вышла на улицу и свернула в парк, стараясь понять, какую скамейку считать первой – скамеек там было целых три. До сих пор я никогда не выходила на улицу и не заходила в парк одна, и мне было очень страшно – а вдруг тетя Валя меня не найдет? Или не захочет найти, ведь она знала, что я терпеть ее не могу.

Но она меня нашла, больно схватила за руку и потащила к трамвайной остановке, все время повторяя: «Скорей, скорей, а то опоздаем на поезд!» На поезд мы не опоздали, даже приехали на вокзал на двадцать минут раньше. Пока мы ждали, когда придет поезд, тетя Валя села на скамейку, а мне велела стать возле газетного киоска и делать вид, что мы не знакомы. Мне ничего не стоило делать такой вид и в ее сторону не смотреть – ничего приятного я все равно бы не увидела. Это было бы тоже похоже на игру, но когда я все же случайно на нее посмотрела, то заметила, что она неподвижно смотрит в одну точку и плачет. Плачет тихо, не в голос, просто слезы текут и текут по ее щекам, а она их даже не утирает. И тогда я тоже заплакала.

Так, тихо плача, мы впихнулись в вагон, хоть нас толкали со всех сторон. И бросились занимать места – народу ехало уйма, но нам удалось сесть, хоть не рядом, а напротив друг друга.

– Так даже лучше, – прошептала тетя Валя, – никто не заподозрит, что ты со мной.

– Но мне кажется, что никто нами не интересовался – у всех лица были такие, будто они тоже хотели заплакать.

Дорога была долгая, и тетя Валя достала из моей корзинки два куска хлеба с колбасой – один дала мне, а второй съела сама. Мне очень хотелось пить, но тетя Валя сказала, чтобы я потерпела – напиться я смогу только дома. Я попробовала было заплакать, но она прикрикнула на меня: «А ну, прекрати!» – и я почему-то испугалась и плакать не стала.

Пока мы доехали до нужной станции, а потом дождались автобуса и добрались до тетивалиной деревни, стало совсем темно. В автобусе тетя Валя велела мне сесть отдельно, подальше от нее, и всю дорогу смотреть в окно, чтобы никто не запомнил моего лица. Я уже больше с ней не спорила и делала все, как она велит, притворяясь, что это у нас с ней такая игра. Когда мы вышли из автобуса, она не взяла меня за руку и не позволила идти рядом с ней, а отправила меня на другую сторону улицы и только следила через дорогу, чтобы я не потерялась. Я уже забыла, как выглядел ее дом, и чуть не пробежала мимо в темноте, так что ей пришлось меня догнать и даже окликнуть по имени: «Стой, Сталина!» Не знаю, почему она так меня назвала, ведь дома меня все звали просто Лина.

Я была рада избавиться наконец от моей тяжеленной корзинки. По дороге мне несколько раз хотелось уронить ее на землю и убежать, но оказалось правильно, что я удержалась и этого не сделала – ведь в корзинку мама сложила много всякой вкусной еды, а у тети Вали в доме ничего съедобного не было. Ставни она не открыла и свет не включила, а зажгла зачем-то свечку, и мы молча поужинали почти в темноте. Потом она постелила мне на диване в большой комнате, велела лечь, а сама ушла в свою спальню и свечку унесла с собой. Я долго не могла заснуть, потому что мне было страшно от всего непонятного, что сегодня случилось. Я лежала в темноте и слушала, как тетя Валя топает туда-сюда и чем-то шуршит – может, она разбирала мой чемодан?

Я уже начала засыпать, как кто-то громко постучал во входную дверь. Тетя Валя сразу погасила свечку и затихла. Можно было подумать, что она даже перестала дышать, но стук в дверь все продолжался. Мне стало казаться, что тетя Валя умерла, и тогда я соскочила с дивана и побежала в ее спальню, натыкаясь в темноте на стулья и шкафы. Не успела я добежать до ее двери, как меня схватила сильная рука. Я хотела заорать, но вторая рука зажала мне рот. Тетя Валя прижала мою голову к своему животу и зашептала мне в ухо: «Тихо, тихо, дурочка! Никто не должен знать, что мы приехали».

Я дрожала так сильно, что у меня зубы начали стучать. Тогда тетя Валя потащила меня в спальню и уложила на свою кровать. Я затрясла головой и замычала, но она опять зажала мне рот: «Хватит, хватит дрожать, лежи тихо и постарайся уснуть». Она легла рядом со мной, натянула на нас одеяло и стала гладить меня по спине, убаюкивая, как маленькую. Стук в дверь наконец прекратился, и я вдруг уснула.

Я проснулась в темноте и никак не могла понять, это уже утро или еще ночь. А главное – где я. Я лежала на чужой кровати, дверь в соседнюю комнату была чуть-чуть приоткрыта, и оттуда сочился слабый свет. Кто-то ходил там, то заслоняя от меня свет, то опять пропуская его ко мне.

– Мама! – тихо крикнула я, сама себя пугаясь и постепенно вспоминая, что случилось со мной вчера. Я плотно зажмурила глаза, надеясь, что весь этот ужас мне приснился, и, когда я их открою, я увижу в соседней комнате маму, хоть трудно было себе представить, как мы с ней сюда попали. Но не успела я разлепить веки, как на мой рот легла тяжелая рука, и я узнала ладонь тети Вали. Значит, все это было правдой – и поезд, и автобус, и громкий ночной стук в дверь.

– Тихо, тихо, не кричи, – зашептала тетя Валя мне в ухо. Изо рта у нее противно пахло.

– Я хочу к маме! – попыталась опять крикнуть я, но из-под тетивалиной ладони из меня вырвалось только невнятное мычание. Она взяла меня за плечи и сильно тряхнула. Взгляд у нее был злой, и мне вдруг показалось, что она сейчас возьмет топор и отрубит мне голову, как той курице.

– Послушай, – сказала она шепотом, – ты уже большая девочка и должна понять, что твои папа и мама уехали в опасную командировку. А злые люди ищут тебя, чтобы им отомстить. И если ты будешь шуметь, они тебя найдут и заберут, так что ты никогда больше не увидишь ни маму, ни папу.

Я бы ей не поверила, но вспомнила, как мама нас перекрестила на лестнице – моя мама, которая всегда ругала няню Дашу за то, что она забивает мне голову глупостями про Бога, а недавно выгнала ее из дому после того, как она повела меня в церковь. Я ей поверила и тихо заплакала, глотая слезы и сопли. А потом начала икать. Я икала так сильно, что упала с кровати, и тогда тетя Валя поняла, что я больше не буду кричать и звать маму.

– Пошли позавтракаем, – позвала она меня и обняла за плечи. От этого я стала икать еще больше, но пошла за ней в столовую, где на столе горела свечка, хоть сквозь щели в ставнях было видно, что на улице уже совсем светло. Она сварила на примусе гречневую кашу, и я хотела было объявить, что я гречневую кашу не люблю, но посмотрела на нее и промолчала, потому что она глотала кашу и плакала.

Пока я ела кашу, я перестала икать и стала смотреть по сторонам. И вдруг поняла, чем она шуршала, когда я проснулась. Я увидела на столе рамку с вынутым стеклом, а рядом фотографию, которая до сих пор была в этой рамке под стеклом. На фотографии папе пожимал руку низенький человек с растрепанными волосами. Под фотографией было что-то написано. Когда тетя Валя вышла пописать, я придвинула фотографию к себе и постаралась прочесть, что там написано. Я уже год училась читать и хоть не быстро, но смогла прочесть по слогам: «Виктор Палей с товарищем Кировым…» – а дальше еще несколько слов. Тут тетя Валя вернулась, и я не успела прочитать, что папа делал с товарищем Кировым и почему он пожимал ему руку.

Тетя Валя подскочила ко мне и вырвала у меня фотографию.

– Не смей это трогать! – прошипела она, и мне опять показалось, что она сейчас меня зарежет, как ту курицу. Но тетя Валя вместо этого зажгла примус, поставила его в эмалированный таз и стала медленно сжигать фотографию папы с товарищем Кировым. Когда фотография сгорела, она собрала пепел и выбросила его в печку, помыла таз и велела мне навсегда все это забыть. Потом она посмотрела на стенку, на которой раньше висела фотография, сказала сквозь зубы: «А след остался. Надо что-то придумать», – и стала рыться в тумбочке. Она рылась долго и наконец нашла какую-то яркую картинку, которую всунула в рамку и надела сверху стекло. Потом повесила новую картинку в рамке на прежнее место и прошептала: «Ну вот, теперь порядок».

Она быстро помыла тарелки и стала надевать пальто. Я вскочила и побежала в сени за своим пальто, спрашивая на ходу:

– Куда мы идем?

Тетя Валя сняла с меня пальто, села на корточки и притянула меня к себе:

– Линочка, мне надо идти на работу, а ты должна остаться здесь.

– Одна? – спросила я и задрожала. Я так не хотела оставаться одна, что даже забыла удивиться, как это она назвала меня Линочка. – Я не хочу одна. Возьми меня с собой!

– Не могу. Я ведь объяснила тебе, что никто не должен тебя видеть, а то злые люди тебя заберут насовсем. Ты никому не должна открывать. И не отзывайся, кто бы тебя ни звал.

Я вдруг заметила, что это не я дрожу, а она.

– Но что я буду тут целый день делать? – заскулила я. У меня уже не осталось слез, чтобы заплакать.

Тетя Валя вынула из моего чемодана книжку и коробку с лото:

– Ты можешь читать или играть. Или хочешь, чтобы я привела сюда поросенка? Но он, небось, тут же нагадит.

Поросенка в дом? Что с ней? Раньше она бы ни за что на это не согласилась.

– Ладно, приведи поросенка, я уберу, если он накакает.

Тетя Валя вышла и вернулась с поросенком, который сильно вырос с тех пор, как я была тут последний раз. Но он меня все равно узнал и стал тереться об мою ногу. От радости он тут же укакался, и я бросилась в сени за совком.

– Вот и хорошо, вот и оставайтесь вместе, а я пойду, – быстро сказала тетя Валя, опять повторила, чтобы я никому не отвечала, если в дверь постучат, и ушла. Я услышала, как ключ повернулся в замке, и поняла, что она меня заперла.

Очень хотелось плакать, но глупо было плакать, когда дома никого нет, кроме поросенка. Он, правда, был очень умный, только разговаривать не умел. Я решила почитать ему вслух книжку, которую мы привезли в чемодане. Это оказалась моя любимая книжка про деревянного мальчика Буратино и про Мальвину с голубыми волосами. Мама мне читала ее, наверно, тыщу раз, так что я знаю ее почти наизусть. Поэтому я читала ее легко и быстро. Поросенок так увлекся, что опять накакал на пол, и пришлось за ним опять убирать.

На самом интересном месте, когда за Буратино гнался Карабас Барабас, в дверь опять начали громко стучать, но я сделала вид, что ничего не слышу, и поросенок тоже. Я легла рядом с ним на подстилку и обняла его двумя руками – оттого что он был теплый, мне было не так страшно. Наконец тому, кто стучал, надоело стучать, и он ушел. Хотя мне показалось, что он не ушел, а затаился в кустах за дверью и ждет, чтобы я вышла посмотреть, кто так громко стучит. Но я и не подумала выходить, а еще крепче прижалась к поросенку и заснула.

Меня разбудил поросенок – он тыкался носом мне в лицо и тихо хрюкал. Я подумала, что он проголодался, потому что я тоже проголодалась. Я не нашла ничего, кроме гречневой каши, и половину положила себе на тарелку, а половину прямо в кастрюльке поставила перед поросенком. Он быстро-быстро съел кашу и опять накакал на пол. Но мне это было не важно, я уже научилась ловко собирать его какашки на совок и выбрасывать в ведро в сенях.

На улице уже стало темнеть, свечка погасла, а тети Вали все не было и не было. Читать мне больше не хотелось, и я попробовала поиграть в лото с поросенком. Но он, хоть и умный, играть не сумел – ему нечем было бросать фишки. Я стала уже думать, а не позвать ли того, который сперва стучал, а потом спрятался в кустах за дверью. Но тут в замке повернулся ключ, и тетя Валя ввалилась в дом, таща за собой два больших чемодана. Тот, который затаился за дверью, пытался протиснуться вслед за ней, но она его не впустила и захлопнула дверь у него перед носом.

Тогда он прижался к ставне и громко крикнул:

– А братец твой, Валька, оказался врагом народа! Так что нечего тебе нос задирать!

Тетя Валя прошипела: «Лина, быстро в спальню!» – а как только я вышла, она взяла ведро с водой, распахнула окно, приоткрыла ставню и вылила все ведро на того, который кричал про братца. Он завопил и попытался схватиться за ставню, чтобы помешать ее закрыть, но тетя Валя захлопнула ставню с такой силой, что прищемила ему палец. Я видела все через щель в двери и спросила тетю Валю, кто это ее братец, уж не мой ли папа?

Тот, с прищемленным пальцем, не успокоился, а стал еще громче орать, что теперь он припомнит Вальке все ее безобразия. Но она будто его не слышала. Она зажгла свет, поманила меня из спальни и притянула к себе:

– Не слушай все глупости, которые люди будут тебе говорить. Твой папа – честный коммунист, верный сын партии.

Я не совсем поняла про сына партии, я думала, он сын бабушки Фроси, которая умерла в прошлом году. Но тетя Валя не стала меня слушать, она поставила чемоданы на стол и сказала:

– Пора собираться. Завтра утром мы отсюда уезжаем.

– Куда? – испугалась я. – Если мы отсюда уедем, как папа и мама найдут меня, когда вернутся из командировки?

– Лишь бы они вернулись, – сказала тетя Валя. – А уж найти тебя они сумеют.

Мы выставили поросенка в сарай и стали паковать вещи в чемоданы и корзины, которые тетя Валя принесла из сарая. Кроме платьев и пальто нужно было уложить все: примус, кастрюли, сковородки, тарелки, одеяла, простыни и подушки – всего не перечислить. Я бегала, бегала, помогала тете Вале, пока не свалилась прямо на пол и не заснула. Проснулась я уже утром от осторожного стука в окно.

– Валентина, – позвал мужской голос, – открывай ворота.

Тетя Валя вскочила – оказывается, она спала рядом со мной не раздеваясь, – и побежала открывать. Я услышала, как во двор въехала большая машина, и через минуту тетя Валя вернулась с высоким мужчиной в ватнике.

– Знакомься, Лина, это Леша. Теперь он будет твой папа, потому что я выхожу за него замуж.

– Не нужно мне никакого Леши! – завопила я. – У меня есть мой родной папа, он совсем не Леша, а Витя.

– А теперь у тебя будет папа Леша, – сказал Леша и взял меня на руки. Он был такой высокий, что я чуть не ударилась головой о потолок. Я уцепилась за его волосы и начала нарочно дергать их посильней, чтобы ему стало больно, но он только засмеялся: «Что же ты подсунула мне такую сердитую дочку, Валентина?»

Он поставил меня на стол, так что мы оказались лицом к лицу. Я подняла руки, чтобы опять вцепиться ему в волосы, но он поймал мои руки, прижал их к бокам и посмотрел мне прямо в глаза:

– А теперь перестань дурить, Лина, и слушай внимательно. Мы сейчас быстренько вынесем все вещи и погрузим в машину, а потом выведем тебя и усадим в кабину. Когда набегут соседи и станут спрашивать тебя, кто ты, отвечай им, что ты моя дочка.

– Но я не хочу быть твоей дочкой! – завизжала я и дернула руками, но он прижал их еще сильнее:

– Ты не должна быть моей дочкой, ты только должна сказать это соседям, чтобы они не лезли не в свое дело.

А соседи уже были тут как тут – они столпились вокруг Лешиного грузовика и наперебой спрашивали, куда это Валентина собралась ехать и что это с нею за девчонка, откуда она взялась. Я поняла, что это они обо мне, но отвечать им не стала, а спряталась в спальне, куда тетя Валя их не пустила. Она вообще не впустила их в дом, хоть они страшно напирали и пытались ворваться, но Леша был такой большой, он сгреб их одной рукой и оттеснил от двери, а дверь запер на замок. Тогда я поняла, почему они сначала вынесли из дому все вещи и только потом начали грузить их в кузов – чтобы успеть запереть дом, пока соседи не сбежались.

Но соседи не унимались, а все приставали с расспросами, их становилось все больше и больше, наверно, собралась вся деревня. Тетя Валя не отвечала, пока кто-то из толпы не крикнул:

– Да она просто удирает. Уже все знают, что ее брат враг народа! Вот она и удирает!

Тогда тетя Валя повернулась к ним, все лицо у нее было в красных пятнах, и крикнула:

– При чем тут брат? Я просто выхожу замуж!

– А девчонка? Откуда у тебя взялась девчонка?

– Чего пристали? Это Лешина дочка.

Леша отпер замок, вошел в дом и взял меня на руки:

– Пошли, доченька. Пора ехать. У нас впереди дорога длинная.

И прижал меня посильней, чтобы я не сболтнула чего лишнего. Но я и не собиралась болтать лишнее, я очень испугалась соседей – у них были такие злобные лица, как у Карабаса Барабаса. Я закрыла глаза и представила, что я Мальвина с голубыми волосами, а Леша – это папа Карло. И тогда мне стало легко обнимать его за шею, пока он нес меня в кабину грузовика. Поросенка и кур еще раньше загрузили в кузов, тетя Валя заперла дом на замок и села в кабину рядом со мной. И мы поехали.

Кто-то из соседей громко спросил:

– А куда вы едете?

– На Кудыкину гору! – крикнула тетя Валя из кабины и закрыла окно.

2

Сегодня у меня день рождения, мне исполнилось семь лет. Но никто мой день рождения не праздновал, не то что у мамы с папой, там устраивали настоящий праздник. Но мы ничего не устраивали, нам было не до того. Уж очень много разных вещей случилось после того, как Леша увез нас с тетей Валей на Кудыкину гору. Кудыкина гора оказалась городом Ахтырка, где у Леши была комната в заводском общежитии.

Жить нам втроем в одной комнате без кухни и без уборной было противно, но мы так и жили, пока тетя Валя не продала свой дом в той деревне и не купила маленький домик в этой самой Ахтырке. К тому времени она поженилась с Лешей и стала Валентина Столярова, а меня сделала как бы их дочкой и поменяла мне фамилию с Палей на Столярову. Имя мое – Сталина – она поменять побоялась, хоть очень хотела: а вдруг кому-то не понравится, что мы хотим отказаться от такого замечательного имени в честь товарища Сталина. Так я стала Сталина Столярова. А Валю и Лешу стала называть мама Валя и папа Леша.

Я долго плакала и отказывалась называть их мамой и папой, но постепенно до меня дошло, что с моими родными мамой и папой случилось что-то ужасное, о чем все боятся говорить. И потому они поспешили отдать меня маме Вале. Я поняла, что меня могут забрать даже у Вали и Леши, если кто-нибудь узнает, что я не их дочка, а Сталина Палей. И я согласилась называть их мама Валя и папа Леша.

И еще я поняла, почему мама Валя не хотела выходить замуж за папу Лешу, который сначала показался мне таким высоким и симпатичным. Он и вправду был симпатичный, пока был трезвый, но трезвый он бывал редко. Он работал на заводе водителем грузовика и чаще всего приходил с работы пьяный «в доску», как говорила мама Валя. А когда пьяный, он становился очень буйный – он бил посуду и пытался выбросить нас с Валей из комнаты. Он был очень сильный, и с ним трудно было справиться, но, пока мы жили в одной комнате, мама Валя научилась набрасывать на него веревку с петлей, валить его на пол и связывать по рукам и ногам. А когда мы купили домик, хоть и маленький, она выделила там кладовку, которую называла карцер, специально для того, чтобы запирать его там, пока он не протрезвеет. Зато наутро он выползал из карцера тихий и ласковый, бил себя грудь и клялся, что больше никогда не будет напиваться до такого свинства.

И твердо держался до следующего раза, и мама Валя его прощала. Вообще, она оказалась не такая противная, какой была, пока называлась тетей Валей. Я даже ее немножко полюбила, хоть боялась полюбить сильнее, чтобы не обидеть мою настоящую маму. И так мы жили втроем, не то чтобы очень хорошо, но и не очень плохо: я ходила в детский сад, папа Леша водил грузовик, а мама Валя устроилась в здешнюю больницу медсестрой. Я раньше и не знала, что она медсестра. Конечно, мне очень не хватало мамы и папы, но все же жить было можно, пока не случилась катастрофа.

Мама Валя часто просила Лешу не пить, когда он сидит за рулем, и он ей всегда обещал водить грузовик только в трезвом виде. Но не всегда это обещание выполнял. И вот недавно его привезли домой на носилках, то есть нам сказали, что это он, потому что он с головой был накрыт брезентом и нельзя было увидеть, кто под брезентом лежит. Мама Валя приподняла брезент там, где должно было быть Лешино лицо, и упала на пол без сознания. Тогда я тоже захотела заглянуть под брезент, но те, что принесли носилки, схватили меня за руки и оттащили подальше.

Так я осталась уже без двух пап – без папы Виктора Палея и без папы Леши Столярова. Мама Валя три дня пролежала в кровати без движения, не ела и не пила и даже не пошла на похороны. На похороны пошла только я – не пошла, а поехала: за мной приехала заводская машина, и я стояла одна перед мокрой ямой, в которую опустили гроб с телом папы Леши. Через три дня мама Валя встала с кровати, выпила два стакана водки и объявила, что она не может больше оставаться в этой проклятой Ахтырке.

Она решила уехать в Ростов, где жили когда-то мои родные папа и мама. Она тоже, оказывается, выросла в Ростове, и все ей было там знакомо. И теперь, когда мы с ней стали Столяровы, нам нечего было бояться, что с нами тоже случится ужасное. Через несколько недель нашлась семья, которая захотела из одной комнаты в Ростове переехать в целый дом в Ахтырке. Мы скоренько собрали свои вещички, сели в поезд и отправились в Ростов. Вещей у нас было немного: ни поросенка, ни кур у нас давно уже не было, свою мебель и кастрюли мы обменяли на мебель и кастрюли наших обменщиков, так что все наши одежки поместились в три чемодана, а одеяла и подушки мы отправили багажом. Я за это время выучила много слов – таких как обмен, купе и багаж.

Мама Валя наняла на вокзале большую машину, которая привезла нас с нашим багажом в нашу новую квартиру в Ростове на улице Шаумяна. Шофер немного поторговался с мамой Валей и за трешку согласился отнести наши чемоданы наверх, на третий этаж. Тюки с одеялами и подушками мы с мамой Валей потащили сами по грязным ступенькам с разбитыми окнами на лестничных площадках.

Наша комната была довольно большая, но новая квартира оказалась коммунальная – это тоже новое слово, оно значит, что кроме нас там жили другие люди, с которыми у нас была общая кухня и уборная. У наших соседей было две комнаты, но я сперва никак не могла понять, сколько их в этих комнатах живет. Мама Валя сказала, что наши соседи не такие люди, как мы, потому что они – евреи. Я не знала, кто такие евреи, а мама Валя сказала, что евреи – плохие люди, потому что они богатые и жадные. Так что, может, наши соседи все-таки не были евреи, потому что они были совсем не жадные.

Не успели мы вкатиться в свою новую комнату с нашими тремя чемоданами и двумя тюками, как в дверь к нам постучали.

– Ну, чего им надо? Нам они ни к чему, – проворчала мама Валя, но я уже успела отворить дверь. В коридоре стояла незнакомая старая женщина и, кажется, улыбалась. Я говорю «кажется», потому что лампочка в коридоре была очень тусклая и точно ничего нельзя было рассмотреть.

– Вы, наверно, проголодались с дороги? – сказала женщина. – Я ваша новая соседка, меня зовут Сабина. У меня от обеда остались две тарелки холодного свекольника, не хотите попробовать? – И она махнула рукой в сторону кухни.

Мама Валя открыла было рот, чтобы отказаться, но я ее опередила – ехали мы из Ахтырки долго, в поезде было очень жарко, так что я и вправду очень проголодалась. Поэтому я побежала в кухню, выкрикивая по дороге:

– Ой, спасибо, я так люблю свекольник! – и маме Вале ничего не оставалось, как поблагодарить соседку Сабину и пойти за мной. Моя мама Валя была не дура, она сразу поняла, что будет глупо отказываться от приглашения соседки, если я уже согласилась.

Кухня была небольшая, но удобная. Там, кроме раковины, плиты и двух шкафчиков с керосинками – нашего и Сабининого, – оставалось еще место для небольшого столика, на котором стояли две тарелки, кастрюлька со свекольником и баночка сметаны. Как же можно назвать жадной женщину, которая не пожалела нам, совершенно чужим, не только свекольника, но и сметаны? И я подумала, что эта Сабина, наверно, все-таки не еврейка.

Тут на кухню зашла девочка чуть постарше меня, волосы у нее были черные и глаза тоже. Она вошла и уставилась на нас так, будто мы свалились с луны.

Сабина почему-то испугалась и торопливо сказала ей: «Евочка, это наши новые соседи», – а потом повернулась к нам:

– Знакомьтесь, это моя младшая дочь Ева.

Мама Валя ответила:

– Я Валентина Столярова, а это моя дочь Сталина.

Услыхав мое имя, Ева громко фыркнула и выбежала из кухни. Мне стало очень неприятно, и я решила, что уж она-то наверняка еврейка.

Не знаю, были ли наши соседи евреи, но богатыми их нельзя было назвать. Я заглянула к ним через приоткрытую дверь и заметила, что мебели у них почти нет, даже у нас с мамой Валей мебель была богаче и новее. Посреди первой, проходной, комнаты стоял стол, покрытый клеенкой, четыре неодинаковых стула, диван и обшарпанный буфет, а в другой, подальше, было очень тесно – там стояли, прижавшись друг к другу, три больничные кровати и старый шкаф без зеркала. Раз в спальне стояли три кровати, значит, спали там трое, но никого третьего я сначала не видела.

Зато на второй день я заметила, что в столовой у Сабины в углу напротив дивана черными лаковыми боками сверкало пианино, так что, может, они все же были богатые. В квартире моих настоящих мамы и папы тоже было пианино, и мама даже записала меня в музыкальную школу, но потом случилось ужасное, и у меня не стало ни мамы, ни папы, ни пианино.

Через несколько дней после нашего приезда я вышла вечером на кухню поставить чайник и увидела там молодую женщину, тоже черноволосую и черноглазую.

Она улыбнулась мне и сказала:

– Ты, наверно, Сталина? А я Рената, старшая дочь Сабины.

Вот, значит, кто спал третьим в Сабининой спальне! Эта Рената была совсем взрослая. Она казалась настолько старше Евы, что трудно было поверить, будто они сестры.

Рената вела себя очень странно. Она только что откуда-то приехала, но не стала ни есть, ни спать, хоть было уже поздно. Она прошла в столовую, открыла крышку пианино и начала играть. Такой красивой музыки я никогда не слышала, даже по радио. Потом из спальни вылезла Ева, уже в ночной рубашке, в руке у нее была скрипка, и они стали играть вместе, и играли, пока мама Валя не постучала к ним в дверь и не попросила прекратить концерт, потому что пора спать.

Они тут же прекратили, но утром начали снова. Мама Валя выскочила в коридор скандалить, и Сабина, сильно извиняясь, стала объяснять, что Рената – пианистка по профессии и должна репетировать перед концертом (какое интересное слово – репетировать!), а Ева учится в музыкальной школе при консерватории (еще одно слово – консерватория!), и ей надо готовить уроки. Мама Валя заворчала, что нам нет дела до их уроков и концертов, так что пусть они играют свою музыку где-нибудь в другом месте. И добавила, что теперь она понимает, почему прежние жильцы нашей комнаты так хотели убежать подальше из этой музыкальной квартиры, и что она будет жаловаться.

Услышав слово «жаловаться» (его я знала раньше), Сабина почему-то ужасно испугалась и стала уговаривать маму Валю, что девочки будут репетировать, только когда ее не будет дома. Но мама Валя пока почти всегда была дома, потому что ей некуда было уходить – она уволилась с работы в Ахтырке и новую работу в Ростове никак не могла найти. Она писала заявления в разные больницы и поликлиники, но ей отовсюду отвечали, что им не нужна еще одна медсестра.

Сабина как-то спросила ее, почему бы ей не написать в отдел здоровьехранения – они ведь лучше знают, где нужны медсестры.

Мама Валя сцепила руки, так что косточки пальцев побелели, тихо ответила:

– Спасибо, это очень хороший совет. Сегодня же напишу, – и быстро ушла в нашу комнату. Когда я вошла за ней, она лежала на кровати лицом в подушку и плакала. Я испугалась и спросила, что с ней, а она прошипела: «Закрой дверь!» – хотя дверь была закрыта. Мне стало ее жалко, я села рядом с ней на кровать и погладила ее плечо. Она сбросила мою руку и закричала в подушку, так, чтобы получалось тихо:

– Люблю я этих советчиков! Советуют, сами не знают что. Я напишу в отдел здоровьехранения, а они тут же выяснят, что я не Столярова, а Палей. И дадут мне работу в лагере!

Я знала, что лагерь бывает летний и пионерский, но побоялась спросить ее, что в этом плохого, потому что после смерти Леши она стала очень нервная, тем более что деньги, полученные от обменщиков, быстро подходили к концу. А из-за того, что она стала нервная, она совсем не могла переносить музыкальные концерты Ренаты и Евы. Из-за мамывалиных скандалов Ева перестала со мной разговаривать, как будто я была виновата. Особенно, по ее словам, я была виновата в том, что меня звали Сталина.

Как-то, когда мама Валя после очередного скандала, сердито хлопнув дверью, выскочила из квартиры, я услышала сквозь дверь, как Сабина попросила Еву не упрекать меня за мое имя, сказав при этом странную фразу: «Тебе что, мало неприятностей?» И еще более странно было, что в ответ на эти слова Ева начала рыдать и биться в истерике. В самый разгар ее истерики кто-то стал открывать входную дверь своим ключом, и в коридор вошла не Рената и не мама Валя, а высокий толстый мужчина в очках и в голубой теннисной рубашке, обтягивающей его круглый живот.

Не обращая на меня никакого внимания, он прямо подошел к Сабининой двери и открыл ее, не постучав. Ева тотчас же перестала рыдать и бросилась к нему с криком: «Папа приехал!» Выходит, у них есть папа! Дверь закрылась, и я осталась в темноте коридора, пытаясь разобраться в их делах. В спальне для этого неожиданного папы кровати не было, вряд ли такой толстый папа смог бы поместиться с Сабиной на узкой больничной койке. Правда, можно было выставить одну из дочек в столовую на диван, – посмотрим, сделают они это или нет. Оставался еще вопрос, он папа только Евы или и Ренаты тоже?

Чтобы выяснить этот вопрос, я решила еще постоять в коридоре, раз меня никто не замечал, но из этого ничего не вышло – дверь распахнулась, и из нее выскочила Ева с криком:

– А что я, интересно, буду делать на кухне?

Значит, ее почему-то из комнаты выставили.

– Можешь почистить картошку на обед, – ответила Сабина.

– Но мне нельзя портить пальцы, – завизжала Ева.

– От одного раза ничего не случится, – утешил ее папа и закрыл дверь.

Я быстро сделала вид, что чищу туфли, которые давно пора было почистить, и застряла в коридоре прямо под Сабининой дверью. Они там говорили громко, но я не смогла понять ни слова, потому что слова были какие-то незнакомые.

– Они говорят по-еврейски? – осмелилась я спросить у Евы, которая меня терпеть не могла, но на этот раз ответила: – Нет, по-немецки.

Я просто обалдела:

– Почему по-немецки?

Тут Ева порезала палец и стала его сосать, и я решила помочь ей чистить картошку – мне-то пальцы беречь было необязательно. Я взяла хороший мамывалин ножик, и дело у нас пошло быстро – за десять минут мы начистили гору картошки.

– А ты молодец, – похвалила меня Ева. – Приходи сегодня к нам на обед.

– А что мама скажет?

– Мама никогда ничего не скажет, если ты придешь. Она тебя жалеет.

Я рот открыла:

– Почему жалеет?

– Потому что ты живешь с такой вредной мамой.

Как они это заметили? Я от удивления тоже порезала палец, очень глубоко, кровь так и хлынула потоком!

– Ах! – воскликнула Ева, и я поспешила воспользоваться удачной минутой:

– А почему они говорят по-немецки?

– Кто – они? А, мама с папой! Потому что они много лет жили в Германии. И говорят по-немецки, когда не хотят, чтобы другие их понимали. Их никто не понимает, кроме Ренаты – она ведь родилась в Германии.

Тут дверь открылась, и Евин папа выглянул из комнаты:

– Как дела, Ева? Картошку почистила?

– Почистила!

– Ну вот, а говорила – не могу.

– Я и не смогла бы, если бы не Сталина. Но я палец порезала. И она тоже. Как я теперь буду играть?

– Иди сюда скорей, я тебя подлечу!

– И Сталину подлечи, а то у нее из раны кровь хлещет.

– Хороши работнички, – сказал Евин папа, глянув на наши пальцы.

– Пойдем к нам, Сталина, мой папа – доктор.

Он хотел возразить, но не успел: Ева втащила меня за руку в их столовую. И я увидела, что Сабина лежит на диване вроде бы в обмороке – лицо белое-белое как мел, голова запрокинута назад, зубы оскалены. Что же этот папа-доктор с ней сделал? Что он рассказал ей по-немецки?

– А Сабину Николаевну вы тоже подлечите? – спросила я и сама испугалась, зачем я такое спросила.

– Я ее уже подлечил, – папа-доктор криво улыбнулся, будто понарошку. – Ей стало плохо, но через пять минут она придет в себя. – И тут я заметила на столе сломанную ампулу и медицинский шприц, какой я видела у мамы Вали на работе.

– Давай я перевяжу твой палец, и иди к себе.

Но только он начал перевязывать мне палец, как в прихожей грохнула дверь и в столовую ворвалась мама Валя.

– Что они с тобой сделали? – заорала она, увидев мой окровавленный палец.

– Она порезала палец, и я ей делаю перевязку, – постарался успокоить ее папа-доктор.

– Какое право вы имеете перевязки делать? Вы что, врач? – еще громче заорала мама Валя и вдруг заметила Сабину на диване и шприц на столе. – А с этой что вы сделали? Она с утра была совершенно здорова!

Веки Сабины дрогнули, и она открыла глаза:

– Не дери глотку, Валентина, – я бы ни за что не поверила, что она может обратиться так грубо к маме Вале и еще на «ты», – это мой муж Павел, он врач. Он мог бы и тебе помочь, если бы ты на него не бросалась.

Мама Валя вдруг тоже перешла на «ты»:

– Так у тебя есть муж врач? Что же ты молчала? И где ты его прятала?

Сабина закрыла глаза и прошептала:

– Иди к себе, Валентина. Мы поговорим об этом потом.

Мама Валя сразу притихла, втянула голову в плечи и потащила меня к выходу. Когда за нами закрылась дверь, она спросила:

– Что здесь произошло? Почему ты порезала палец?

Я попыталась ей рассказать, как доктор-муж открыл парадную дверь своим ключом, как они выгнали Еву на кухню и заговорили по-немецки, но в голове у меня все смешалось – и картошка, и наш острый ножик, и лицо Сабины, белое как мел, и шприц на столе рядом со сломанной ампулой. Она слушала внимательно, не говоря ни слова, и я видела, как в голове у нее крутились какие-то мысли, как будто она наматывала нитку на катушку. Я совсем запуталась и кончила рассказывать, а она все молчала.

– Что-то у них случилось, – сказала она наконец. – Никому не надо об этом рассказывать.

Мы долго-долго сидели молча, пока в замке опять не повернулся ключ – это вернулась Рената.

– Мама! – закричала она весело, вбегая в комнату Сабины и еще не успев закрыть за собой дверь. – Я устроила для нас с Евой… – Но вдруг замолчала и спросила растерянно: – Что случилось? Папа приехал? Почему у вас такие лица?

Тут дверь захлопнулась, и все заговорили разом. Но хоть я нарочно вышла в коридор, чтобы послушать, ничего нельзя было разобрать, потому что они опять залопотали по-немецки. Лопотали они недолго, я даже не успела перечистить все наши туфли по второму разу, как Павел вышел на кухню и начал растапливать плиту, которую из-за жары не топили при нас ни разу.

– Зачем топить плиту летом? – поинтересовалась я.

– Сегодня вся семья в сборе, на керосинке обед пришлось бы варить до утра.

Я побежала к себе:

– Мама Валя, они плиту затопили! Может, и нам что-нибудь на плите сготовить?

– Плиту затопили? Интересно, зачем? – она вытащила из буфета какой-то пакет. – На плите можно суп фасолевый сварить. Я давно мечтала, но на керосинке слишком долго, да и керосин жалко тратить. – И мама Валя отправилась на кухню.

Она вернулась через десять минут:

– Я суп поставила, через часик он сготовится. А ты сходи к ним, попроси полстакана подсолнечного масла одолжить. И посмотри заодно, все ли фотографии у них на месте.

Я постучала в дверь Сабины, вспоминая, как тетя Валя сжигала тогда фотографию папы с товарищем Кировым. Дверь открыла Рената и встала на пороге, явно преграждая мне путь. Но я поднырнула ей под руку и увидела, что Сабина уже сидит за столом, а перед ней пустые рамочки от фотографий. Я протянула ей стакан и попросила одолжить подсолнечного масла. Пока Рената наливала масло в мой стакан, я посмотрела на стену над диваном, где раньше висели снимки Сабины с ее братьями, их было три – Исак, Ян и Эмиль. Сабина очень гордилась, что все они большие люди – академики и профессора. Теперь на обоях остались только светлые пятна от рамок.

И я вдруг ляпнула:

– Нельзя пятна на стенке оставлять. Нужно вставить в рамки какие-нибудь картинки и повесить их обратно.

Все уставились на меня, как будто я громко пукнула.

– Откуда ты знаешь? – спросила Рената, протягивая мне стакан.

– Все так делают! – крикнула я и поскорей убежала.

– Ну вот, можно наконец ложиться спать, – вздохнула мама Валя, когда мы доели фасолевый суп и помыли тарелки. Но не тут-то было. Не успели мы расстелить постели, как в дверь кто-то осторожно постучал.

Мужской голос спросил:

– Можно войти? – и в комнату животом вперед ввалился доктор Павел. – Я хочу с вами поговорить, Валентина Григорьевна.

– А вас как величать? – нахмурилась мама Валя, оттягивая разговор. Она теперь всех боялась. – Да вы садитесь, в ногах правды нет.

– Но правды нет и выше, – загадочно ответил наш гость. – Вы же знаете, я – муж Сабины Николаевны, врач Павел Наумович Шефтель. А вы ведь медсестра и ищете работу, правда?

Мама Валя молча кивнула, выжидая, куда он клонит.

– Вы какая медсестра – хирургическая?

– Вообще-то я хирургическая, но в деревне во всех отраслях работать приходилось, даже с глазным врачом.

– Вот и отлично! Меня пригласили на две недели поработать в городской больнице, и мне нужна надежная медсестра. У вас стаж большой?

– Одиннадцать лет.

– А трудовая книжка в порядке?

Мама Валя как стояла, так и плюхнулась на стул:

– Трудовую книжку я потеряла. Когда мужа хоронила, дождь лил проливной, а я ее с горя в могилу уронила и ее в глину засосало. Так и не смогли ее оттуда выудить.

Я прямо онемела – ну и врунья! Как же она могла книжку в могилу уронить, если она на похороны не пошла, и я стояла над могилой папы Леши одна-одинешенька?

– У меня есть только справка из ахтырской больницы, где я проработала два года.

Знаю я эту справку – она лежит в верхнем ящике ее тумбочки вместе с моей новой метрикой и свидетельством о смерти мамывалиного мужа. И в этих справках все мы – Столяровы.

Муж Сабины внимательно почитал справку и положил на стол:

– Отлично. С этой справкой я постараюсь устроить вас без книжки. Так что, если хотите, езжайте со мной завтра с утра в городскую больницу. К восьми часам без опоздания.

– А я? – пискнула я. – Мне тоже с вами можно?

– А ты оставайся дома с Сабиной. Ей что-то нездоровится, а Ева с Ренатой должны с утра уйти в музыкальную школу – им дали комнату для репетиций. Так ты за ней присмотри, ладно?

– Спасибо, Павел Наумович, – пропела мама Валя своим самым приятным голосом. – Я вашей доброты вовек не забуду.

– Какая тут доброта? Ведь мы соседи, а соседи должны помогать друг другу. – Он снял очки, протер их рукавом рубашки, сказал «спокойной ночи» и вышел.

– Интересно, с чего этот еврейчик вдруг стал обо мне заботиться? – сказала мама Валя, прежде чем погасить свет. – Уж не оттого ли, что ты так напугала их своим дурацким разговором про следы от рамок?

Она заснула, а я долго лежала в темноте и думала, отчего все так друг друга боятся? Мама Валя боится Сабину и ее мужа, а Сабина и ее муж боятся нас с мамой Валей.

3

Все теперь стало иначе. Павел Наумович живет в нашей квартире и спит на диване в столовой. По утрам они с мамой Валей уходят на работу, потом Рената с Евой уходят репетировать, и мы остаемся в квартире вдвоем с Сабиной Николаевной. После той истории со шприцом она стала очень тихая и испуганная, говорит шепотом и вздрагивает от каждого стука в дверь.

Они таки послушались моего совета, вставили во все рамки картинки из разных журналов и повесили их на старые места. Куда они девали фотографии, я не знаю, но мама Валя уверена, что они сожгли их в плите в тот день, когда мы варили фасолевый суп. Плиту с тех пор ни разу не топили, потому что пока все еще лето и на улице очень жарко. Но говорят, что скоро наступит осень и я пойду в школу. Это, наверно, хорошо, потому что мне страшно надоело целый день сидеть дома. Правда, Сабина Николаевна стала учить меня читать книжки и говорить по-немецки. Оказалось, что она в нашей школе работает учительницей немецкого языка.

Я и раньше умела читать, но читала только детские книжки, очень глупые и скучные, а теперь мы с Сабиной читаем настоящую интересную книжку про Тома Сойера и Геккельбери Финна. А по-немецки я уже знаю песню про русалку Лорелею: «Их вайс нихт, вас золь ес бедойтен, дас их зо траурих бин». По-русски это значит: «Я не знаю, что со мной случилось, но мне почему-то очень грустно». И когда Ева возвращается после репетиции, она играет эту песню на скрипке и мы с ней поем ее хором. Получается так красиво, что Сабина Николаевна каждый раз плачет. А иногда она садится за пианино и тоже играет эту песню еще красивее, чем Рената.

Потом Павел Наумович уехал туда, где он живет, а маму Валю оставили работать в больнице, потому что она оказалась хорошая медсестра. И однажды она решила взять меня с собой в больницу, чтобы покормить настоящим обедом. Ведь с тех пор, как она стала работать медсестрой, у нее нет времени готовить настоящий обед. И ей неудобно, что Сабина Николаевна часто кормит меня вместе с Евой, потому что они, хоть, может, и евреи, но такие же бедные, как мы.

Она велела мне надеть голубое платье с оборочкой по подолу, и мы с ней пошли к трамвайной остановке. Я очень волновалась – ведь я еще ни разу не ездила на трамвае с тех пор, как мы жили в Ростове с мамой и папой. Красный трамвай со звоном подъехал к остановке, какие-то пассажиры сошли, а мы с мамой Валей поднялись по ступенькам и сели на свободные места на передней скамейке лицом к окну. Через несколько остановок кондукторша объявила: «Пушкинская улица, городской парк».

И я вдруг увидела свой старый дом, в котором я жила когда-то с папой и мамой. Я хорошо помнила адрес: Пушкинская, 83, меня заставили выучить его на случай, если я потеряюсь. Я сразу узнала всё – и балконы с цветами в горшках, и зеленую лужайку перед домом с клумбой посредине. А сразу за клумбой я увидела наш подъезд, туда как раз входила высокая женщина в красивом платье и в туфлях на каблуках. И мне вдруг показалось, что это – моя настоящая мама, что она отправила меня в Ахтырку с мамой Валей, а сама осталась тут жить без меня.

Я вскочила с места и заорала:

– Мама! – но мама Валя схватила меня за плечо и надавила со страшной силой.

– Садись, дура, и молчи! – прошипела она, а трамвай уже завернул за угол, и мой дом скрылся из виду. Мама Валя, не отпуская мое плечо, сказала:

– Забудь раз и навсегда, что ты тут жила. Ясно? – Я кивнула, что, мол, ясно, но никак не могла забыть этот дом и эту женщину в красивом платье, которая вошла в наш подъезд.

Но в больнице я отвлеклась, потому что мама Валя всем хвасталась, что я – ее дочечка, и все ахали и повторяли: «Какая красивая девочка!» А потом меня повели в столовую и угостили настоящим обедом из трех блюд: на первое красным борщом со сметаной, на второе котлетами с картофельным пюре, а на третье – вишневым компотом с медовыми пряниками. Я так объелась, что с трудом удержалась, чтобы не заснуть. Домой уехать я не могла, потому что мама Валя хотела, чтобы я ее дождалась и чтобы мы поехали обратно вместе.

Но к концу рабочего дня в больницу привезли какого-то больного на срочную операцию, и маму Валю не отпустили. Тогда она дала мне тридцать копеек на билет, отвела на остановку и усадила в трамвай. Остановка была конечная, и народу в трамвае было мало, так что я села на самое лучшее место у окна. Мы ехали очень долго, пока не доехали до Пушкинской улицы, и я опять увидела свой старый дом. Не знаю, что со мной случилось, я и подумать не успела, как выскочила из трамвая и побежала к круглой клумбе посреди зеленой лужайки.

Возле клумбы я остановилась, потому что сама не знала, зачем я выскочила из трамвая, который вез меня домой. Пока я думала, не пойти ли мне в нашу старую квартиру, чтобы проверить, не моя ли мама была та женщина в красивом платье, как из подъезда вышла девочка с косичками, такого роста, как я, а за ней выехал на трехколесном велосипеде маленький толстый мальчик лет пяти. Мне даже не нужно было долго смотреть на этот велосипед, чтобы понять, что он – мой. Когда мне было четыре года, на одном колесе я написала зеленой краской букву «С», а другое колесо поцарапалось об забор, на который я наехала. Я сразу узнала и зеленую букву «С», и три белых царапины на красном колесе. А толстый воришка нахально катил по дорожке прямо ко мне, не подозревая, что он едет на моем велосипеде.

И тут со мной случилось странное – в глазах стало темно, в ушах зазвенело, как будто в голову ввинтили большой винт.

Я бросилась на этого толстяка, повалила его на землю, заорала не своим голосом: «Отдай мой велосипед!» – схватила велосипед и побежала, сама не зная куда. Мальчишка взвыл диким голосом, девочка припустила за мной, а на балкон второго этажа выскочила та самая женщина в красивом платье. Нет, это не была моя мама.

Она закричала: «Что случилось, Митенька?» – и увидела, как Митенька ползет по траве, а я бегу от него с велосипедом в руках. Она завопила: «Даша, скорей!» – На ее крик из подъезда выбежала моя бывшая няня Даша и помчалась вслед за девочкой с косичками.

Я поняла, что через минуту няня Даша меня догонит и узнает. Я бросила велосипед и ринулась в кусты сирени, росшие вдоль забора. Кусты быстро закончились, и передо мной вырос забор. Он был не такой высокий, как два года назад, так что мне удалось через него перелезть. За забором тоже густо росли кусты, но уже не сирени, а шиповника. Я вдохнула воздух и нырнула в кусты шиповника, обдирая об колючки платье, локти и коленки.

Где-то сзади уже хрустели ветки и женские голоса перекрикивались:

– Девчонка, говоришь?

– Девчонка, беленькая, в голубом платьице.

– Маленькая?

– Да чуть повыше Митеньки.

– Раз маленькая, далеко не уйдет, тут ведь забор.

Но я уже умчалась далеко-далеко.

Ноги сами несли меня – ведь за нашим забором был городской парк, по аллеям которого я когда-то гуляла с няней Дашей, сперва в колясочке, потом за ручку, а потом на велосипеде. Я вихрем промчалась по знакомым аллеям, выбежала на лужайку у фонтана и, задыхаясь, упала на траву. Воздух заполнил громкий топот, и я вцепилась в ручку фонтана, похожего на большую кастрюлю – все, сейчас меня схватят, а я ни за что не дамся! Если бы я могла, я вцепилась бы в эту ручку зубами, но она была слишком толстая. Прошла минута, а может, две или три, но никто не появился ни в одной из трех аллей, сбегающих на лужайку, – это мое сердце стучало, как барабан на пионерском параде.

Не знаю, сколько времени я лежала возле фонтана, пока у меня хватило сил сесть и посмотреть на свои исцарапанные в кровь руки и ноги. А платье! Что стало с моим любимым голубым платьем, обшитым снизу белой оборкой! Оборка оторвалась в трех местах и стала грязной там, где я на нее наступила. Как я приду домой в таком виде? И вообще, как я приду домой? Ведь у меня нет денег на трамвай! Что ж, я решила идти пешком – дорогу можно найти по трамвайной линии.

И я пошла. Я шла долго-долго, уже стало темнеть, а нашей улицы все не было видно. И вдруг трамвайная линия раздвоилась – из двух рельс получились четыре, две из них побежали дальше, а две свернули за угол. Сначала я очень испугалась, а потом сообразила, что нужно просто дождаться нашего трамвая номер одиннадцать и посмотреть, по какой линии он поедет. Я села на скамейку на трамвайной остановке и стала ждать. Наконец из-за угла появился трамвай, но его номер был пять. Он остановился возле меня, из него вышли два мужчины и старушка с большой сумкой. Мужчины быстро ушли, а старушка поставила сумку на скамейку возле меня и спросила:

– Ты кого-нибудь встречаешь, девочка?

Я хотела ей ответить, что жду другой трамвай, но в горле у меня что-то стиснулось, и я не смогла произнести ни слова.

А старушка все не отставала:

– Что с тобой случилось? У тебя все руки и ноги в крови.

Я опять попыталась что-то сказать и опять не смогла.

– Ты больна? – крикнула старушка и схватила меня за плечо своей сморщенной лапкой. Я не знаю, откуда у меня взялись силы: я стряхнула старушкину лапку и помчалась прямо по рельсам не в ту сторону, из которой выехал трамвай номер пять, а в другую.

Бежать пришлось недолго – прямо за углом я увидела нашу улицу и через пару минут влетела в свою квартиру. Первое, что я услышала, был крик мамы Вали: «Ни в какую милицию я заявлять не буду!» – и умоляющий голос Сабины: «А вдруг с Линочкой случилось что-нибудь ужасное?» – И тут они увидели меня.

– Слава богу! – пискнула Сабина, а мама Валя подскочила ко мне и молча влепила мне такую затрещину, что я отлетела обратно на лестничную площадку. Ноги у меня подкосились, то ли от затрещины, то ли от усталости, и я плюхнулась на грязный цементный пол. Ударилась я не сильно, но в глазах у меня потемнело. Когда в глазах просветлело, я увидела над собой лицо мамы Вали, мокрое от слез. Она стояла передо мной на коленях, гладила мои щеки и бормотала:

– Линочка, деточка, я думала, что я тебя никогда больше не увижу.

Я тут же сообразила, чего она боялась – что кто-то меня узнал и увез туда, откуда не возвращаются.

– Все в порядке, – хотела я ее утешить. – Меня никто не узнал. – Но словно чья-то рука стиснула мне горло, и вместо слов у меня изо рта вырвался то ли хрип, то ли стон.

Мама Валя наклонилась, оторвала меня от пола и поставила на ноги:

– Что с тобой? Лицо в грязи, платье порвано, руки-ноги в крови! Скажи, где ты была?

Я опять попыталась ответить, и опять у меня ничего не получилось.