Читать онлайн Россия, которую мы теряем. О гибельном влиянии Запада бесплатно

* * *

© ООО «Издательство Родина», 2022

Единство народа с государством и Церковью

Русская душа нераздельно связана с самодержавием и Церковью

(Из речи в заседании Исторического общества, 6 апреля 1895 года)

Человек делает историю; но столь же верно и еще более значительно, что история образует человека. Человек может узнать и объяснить себя не иначе как всею своею историей. Дух человеческий с первой минуты бытия, неудержимо, непрерывно стремится всякую свою способность, всякую мысль, всякое ощущение выразить, воплотить в действии, – и вся эта энциклопедия событий и действий составляет жизнь человеческую. В этом смысле жизнь, составляя сцепление событий, связанных между собой логическою связью причины и действия, в то же время есть таинство души: есть события в жизни, которые роковым, таинственным образом действуют на чуткую душу, определяя стремления, волю, характер и всю судьбу человека.

Но человек есть сын земли своей, отпрыск своего народа: кость от костей, плоть от плоти своих предков, сынов того же народа, и его психическая природа есть их природа, с ее отличительными качествами и недостатками, с ее бессознательными стремлениями, ищущими сознательного исхода.

У всякого народа, как и у отдельного человека, есть своя история, своя сеть событий и действий, в которых стремится воплотить себя душа народная. В исторической науке пытливый ум, критически исследуя факты, действия и характеры, желает определить точную достоверность их и уловить взаимную их связь и внутреннее значение в судьбах общественной и государственной жизни народа.

С глубоким интересом, с наслаждением, с удивлением читаем мы страницы этой книги, восхищаясь остротой критического ума, искусством художника; по старинному выражению, история – учительница народов, граждан и правителей, – но кому из них пошли в прок ее уроки? Кто, закрывая книгу, овладевшую всем его вниманием, не ощущал в душе горького сознания, что пред ним открывалась старая, как мир, летопись человеческой гордости, эгоизма, жестокости и невежества, свиток, в котором написаны «жалость и рыдание и горе»?

В ином, более глубоком, смысле, история земли и народа образует человека, сына земли своей, если у него душа чуткая. Чуткая душа вносит в историю свое живое чувство, и тогда всякий факт, всякий характер в истории отвечает на то, чему душа верит, что ум в состоянии обнять, так что своя духовная жизнь становится для человека текстом, а летопись истории – комментарием к нему. В этом свете события открывают ему свое таинственное значение, и мертвая летопись оживляется поэзией духовной жизни целого народа.

Иное, в чем наука, анализируя факты и свидетельства о них, видит одну легенду, сложившуюся в народном представлении, – то самое получает смысл явления, оправдавшего себя в жизни и в истории, становится истиной для духа. Чего бы ни достиг разлагающий анализ ученого историка в исследовании сказаний о Владимире, о Димитрии, о Сергии, об Александре Невском, – для чуткой души это явление, этот образ становится созвездием, проливающим на нее лучи свои, совершающим над нею свое течение в тверди небесной.

* * *

Для отдельного человека, и для народа, и для общества – всю цену истории составляет самосознание. И отдельный человек, и народ – представляемый властью – познает себя в своей истории. Поучительна история развития этого самосознания у нас в России. Стоит сравнить в этом отношении две эпохи – время двух Александров – Александра I и Александра III. Первый Александр тоже любил Россию и народ свой, – но его воспитание не дало ему возможности узнать ни историю страны своей, ни народ свой. Он родился в такое время, когда простой народ слыл под общим названием подлых людей, и сверху мало кто различал в нем облик достоинства; когда западная культура, перенесенная на русскую почву, выражалась лишь во внешних формах чуждого нам быта; когда на самую Церковь смотрели сверху как на учреждение необходимое для народа, но уступающее в достоинстве римскому культу просвещенного Запада.

И ум, и сердце неудержимо влекли молодого государя к возвышенной цели – править ко благу народному, водворить порядок в хаосе учреждений, искоренить злоупотребления, разрешить стеснительные узы рабства и предрассудка. Но идеал, к которому применялись его стремления и планы, – был не в России, а вне ее. Воспитанный Лагарпом в духе отвлеченных идей философии XVIII столетия, из них почерпал Александр отвлеченный идеал свой, а русская история, русская действительность была ему закрыта и представлялась чистым полем, на котором можно строить что угодно.

Окруженный плеядой юных советников, он заодно с ними погружался в мечтания: не зная натуры народа и его потребностей, мечтал о представительном правлении, долженствовавшем будто бы водворить разум и правду в правительстве; не зная Церкви Православной в ее народном значении, мечтал об уравнении с нею всех вероисповеданий и о безразличии церквей и вероучений; мечтал о восстановлении Польши, не зная истории, которая сказала бы ему, что Царство Польское означает рабство и угнетение для всего русского народа.

С того времени до вступления на престол императора Александра III протекло слишком полстолетия. В этот период времени трудно исчислить, сколько сделано успехов, как выросло русское историческое самосознание. В Москве собрался кружок культурно образованных людей, одушевленных мыслью о необходимости народного самосознания в исследовании прошедших судеб страны своей и своего народа; они явились в обществе и в литературе с протестом против ложного отношения к русской жизни и ее потребностям, против самодовольного невежества и равнодушия ко всему, что касалось до самых живых интересов России.

Это были люди, искавшие в прошедшем своей родины идеала для устройства будущих судеб ее, и они первые сознательно выяснили перед всеми нераздельную связь русской народности с верой и с Православною Церковью. Независимо от крайностей учения, – слово это было необходимо ввиду надвигавшейся с Запада тучи космополитизма и либерального доктринерства: вот почему деятельность этого кружка имела важное значение в истории русского просвещения. Молодой цесаревич, рано ознакомившийся с этим направлением через А.Ф. Тютчеву, не мог не сочувствовать ему чутким русским сердцем, любящим народ свой и землю, и жаждущим правды и прямого дела для земли своей.

Посреди таких явлений и воздействий возрастал и образовался будущий император. И вместе с тем вырастала и укреплялась в народе вера в него, оправдавшаяся в течение всего 13-летнего его царствования. Для крепости правления нет ничего важнее, нет ничего дороже веры народной в своего правителя, ибо все держится на вере. Что бы ни случилось, – все знали и были уверены, на что в важных случаях государственной жизни даст он отрицательный и на что положительной ответ из своей русской души. Все знали, что не уступит он русского, историей завещанного, интереса ни на польской, ни на иных окраинах инородческого элемента, что глубоко хранит он в душе своей одну с народом веру и любовь к Церкви Православной, понимая все ее воспитательное значение для народа, – наконец, что заодно с народом верует он в непоколебимое значение власти самодержавной в России и не допустит для нее, в призраке свободы, гибельного смешения языков и мнений.

* * *

Когда мы теряем ближнего, любимого человека, мы не думаем спрашивать: что он сделал, – мы только ощущаем, чем он был, – и для нас всего дороже, всего ощутительнее живой его образ, со всею окружавшею его нравственною атмосферой, все, что от него исходило к нам и держало в нас ту гармонию жизни, которую, с кончиной его, мы утратили. И кажется в эту минуту – его нет – как нам жить без него?

Таким-то чувством дрогнул весь народ русский, пораженный вестью, что отошел от нас царь Александр III. Душа народная слилась с его душой и, утратив его, сама растерялась.

Чувство это живо и поныне. Кто хочет уловить его, и ощутить его, и слиться с ним – пусть идет в Петропавловский собор и на эту орошенную слезами могилу – и увидит, как и ныне, и завтра наполняет его, торжественно, с утра до вечера, тихою молитвой, бесконечная толпа народная, стекающаяся к этой могиле со всех концов России.

Что значит Церковь для русского человека

(Из статьи «Церковь»)

Чем явственнее означаются в уме отличительные племенные черты каждого вероисповедания, тем более убеждаешься в том, какое недостижимое и мечтательное дело – объединение вероисповеданий в одном искусственном, надуманном соглашении о догмате, на начале взаимной уступки в частях несущественных. Существенное в каждом вероисповедании едва ли возможно выразить, выяснить на бумаге или в определенной форме. Самое существенное, самое упорное и драгоценное в церковном веровании – неуловимо, недоступно определению, подобно разнообразию света и теней, подобно чувству, сложившемуся из бесконечного ряда последовательных ощущений, представлений и впечатлений. Самое существенное связано и сплетено множеством таких тонких корней с психическою природою каждого племени и с общими, сложившимися в нем началами нравственного миросозерцания, что невозможно отделить одно от другого.

Разноплеменные и разноцерковные люди могут во многих отношениях при встрече во взаимном общении почувствовать себя братьями и подать друг другу руки; но для того, чтоб они почувствовали себя братьями в одном храме, соединились в религиозном общении духа, для этого надобно им долго и много прожить вместе, друг друга понять во всей жизненной обстановке и сплестись между собою в самых внутренних корнях глубины душевной. Так иногда немец, долго проживший в России, бессознательно привыкает веровать по-русски и в русской церкви чувствует себя дома. Тогда он входит к нам, становится одним из наших, и общение его с нами полное, духовное. Но чтобы то или другое общество протестантов, вдалеке от нас стоящее, по слуху судящее об нас, могло, по книжному или отвлеченному соглашению о догматах и обрядах, соединиться с нами в одну церковь органическим союзом и стать едино с нами по духу, этого и представить себе нельзя. До сих пор не удавалась еще ни одна церковная уния, основанная на соглашении: рано или поздно обнаруживалось фальшивое начало такого союза, и плодом его бывало повсюду умножение не любви, а взаимного отчуждения или даже ненависти.

Сохрани Боже порицать друг друга за веру; пусть каждый верует по-своему, как ему сроднее. Но у каждого есть вера, в которой ему приютно, которая ему по душе, которую он любит; и нельзя не чувствовать, когда подходишь к иной вере, не сродной, не сочувственной, что здесь – не то, что у нас; здесь неприютно и холодно; здесь не хотел бы жить. Пусть разум говорит отвлеченным рассуждением: ведь они тому же Богу молятся. Чувство не всегда может согласиться с этим рассуждением; иногда чувству кажется, что в чужой церкви как будто не тому Богу молятся.

Многие станут смеяться над таким ощущением, пожалуй, назовут его суеверием, фанатизмом. Напрасно. Ощущение не всегда обманчиво; в нем сказывается иногда истина прямее и вернее, нежели в рассуждении.

В протестантском храме, в протестантском веровании холодно и неприютно русскому человеку. Мало того, если ему дорога вера как жизнь, он чувствует, что назвать этот храм своим для него все равно что умереть. Вот непосредственное чувство. Но этому чувству много и резонных причин. Вот одна из них, которая особенно поражает своей очевидностью.

В богословской полемике, в спорах между религиями, в совести каждого человека и каждого племени один из основных вопросов – вопрос о делах. Что главное – дела или вера? Известно, что на этом вопросе препирается доныне латинское богословие с протестантским. Покойный Хомяков в своих богословских сочинениях прекрасно разъяснил, до какой степени обманчива схоластически абсолютная постановка этого вопроса. Объединение веры с делом, равно как и отождествление слова с мыслью, дела со словом – есть идеал, недостижимый для человеческой природы, как недостижимо все безусловное… идеал, вечно возбуждающий и вечно обличающий верующую душу. Вера без дел мертва; вера, противная делам, мучит человека сознанием внутренней лжи, но в необъятном мире внешности, объемлющем человека, и пред лицом бесконечной вечности что значит дело или всяческие дела что значат без веры?

Покажи мне веру твою от дел твоих – страшный вопрос! Что на него ответить уверенному, когда спрашивает его испытующий, ищущий познать истину от дела? Положим, что такой вопрос задает протестант православному человеку. Что ответит ему православный? Придется опустить голову. Чувствуется, что показать нечего, что все не прибрано, все не начато, все покрыто обломками. Но через минуту можно поднять голову и сказать: грешные мы люди и показывать нам нечего, да ведь и ты не праведный. Но приди к нам сам, поживи с нами: и увидишь нашу веру, и почуешь наше чувство, и, может быть, с нами слюбишься, а дела наши, какие есть, сам увидишь. После такого ответа девяносто девять из ста отойдут от нас с презрительною усмешкой, в сущности, все дело только в том, что мы показывать дела свои против веры не умеем, да и не решаемся.

А они показывают, и умеют показать, и, правду сказать, есть им что показать, в совершенном порядке – веками созданные, сохраненные и упроченные дела и учреждения. «Смотрите, – говорит католическая церковь, – что я значила и что значу в жизни того общества, которое меня слушает и мне служит, что я создала и что мною держится. Вот дела любви, вот дела веры, вот дела апостольства, вот подвиги мученичества, вот полки верные, как один человек, которые я рассылаю на концы вселенной. Не явно ли, что со мною и в нас благодать пребывает от века и доныне?»

«Смотрите, – говорит протестантская церковь, – я не терплю лжи, обмана и суеверия. Я привожу дела в соответствие и разум в соглашение с верой, я освятила верою труд, житейские отношения, семейный быт, верою искореняю праздность и суеверие, водворяю честность, правосудие и общественный порядок. Я учу ежедневно, и учение мое, близкое к жизни, воспитывает целые поколения в привычке к честному труду и в добрых нравах. Человечество призвано обновиться учением моим – в добродетели и в правде. Я призвана искоренить мечом слова и дела, разврат и лицемерие повсюду. Не явно ли, что сила Божия со мною, потому что во мне истинное зрение на религию?»

* * *

Протестанты доныне спорят с католиками о догматическом значении дела в отношении к вере. Но при совершенной противоположности богословского воззрения на этот предмет и те, и другие ставят дело во главу своей религии. Только у латинян дело служит в оправдание, в искупление, во свидетельство о благодати. Лютеране, с другой стороны, смотрят на дело, и в связи с делом, на самую религию, с практической точки зрения. Дело как будто обращается у них в цель, для которой существует религия, становится оселком, на котором испытуется правда религиозная и церковная, и вот пункт, на котором, более чем на всяком другом, наша религиозная мысль расходится с религиозною мыслью протестантизма.

Без сомнения, высказанное сейчас воззрение не составляет догматического положения в лютеранской церкви, но им проникнуто все ее учение. Бесспорно, в нем есть весьма важная практическая сторона, для здешней жизни, для мира сего; и оттого многие, даже у нас, готовы иногда ставить нашей церкви в образец и в идеал церковь протестантскую. Но русский человек, в глубине верующей души, не примет никогда такого воззрения. Благочестие на все полезно и по апостольскому слову; но это лишь одна из естественных принадлежностей благочестия. Русский человек не менее другого знает, что жить должно по вере, и чувствует, как мало сходна с верою жизнь его; но существо и цель веры своей полагает он не в практической жизни, а в душевном спасении, и любовью церковного союза ищет обнять всех – от живущего по вере праведника до того разбойника, который, несмотря на дела, прощен был в одну минуту.

Это практическое основание протестантизма нигде не выражается так явственно, как в церкви англиканской и в духе религиозного воззрения английской нации. Оно и согласуется с характером нации, выработавшимся в ее истории, – направлять мысль и деятельность повсюду к практическим целям, стойко и неуклонно добиваться успеха и во всем избирать те пути и способы, которые ближе и вернее ведут к успеху. Это природное стремление необходимо должно было искать себе нравственной основы, выработать для себя нравственную теорию; и немудрено, что нравственные начала нашли для себя санкцию в соответствующем известному характеру религиозном воззрении. Религия, бесспорно, освящает нравственное начало деятельности, учит, как жить и действовать на земле, требует трудолюбия, честности, правды. Нельзя не согласиться с этим положением. Но от этого положения практический взгляд на религию прямо переходит к вопросу: что же за религия у того, кто живет в праздности, нечестен и лжив, развратен, беспорядочен, не умеет поддержать себя? Такой человек язычник, а не христианин; лишь тот христианин, кто живет по закону и являет в себе силу закона христианского.

Рассуждение, по-видимому, логически правильное. Но у кого не шевелится в душе вопрос: как же быть на свете и в Церкви мытарям и блудницам, тем, которые, по слову Христову, предваряют нередко церковных праведников в Царствии Божием?

Разумеется, странно было бы предполагать, что такой взгляд на религию составляет положительную формулу церковного верования в Англии. Такая формула была бы явным отрицанием евангельского учения.

Но таков именно дух религиозного воззрения у самых добросовестных и ревностных представителей так называемого «национального церковного учреждения», отстаивающих и восхваляющих англиканскую церковь как первую твердыню государства – bulwark of State – и как основное выражение духа национального. В английской литературе, как в духовной, так и в светской, это воззрение выражается иногда в весьма резких формах, в таких словах, пред коими останавливается с недоумением, похожим на ужас, мысль русского читателя.

«Некоторые религии, очевидно, неблагоприятны чувству общественного долга. Иные не имеют никакого к нему отношения, а из тех религий, которые ему благоприятствуют (таковы в большей или меньшей мере все формы христианской веры), одни действуют на него с особенною, другие с меньшею силой. Можно сказать, что всего могущественнее действуют в этом смысле те религии, в коих господствует над всеми образ бесконечно мудрого и могущественного законодателя. Его личное бытие неисследимо для человеческого разума; но он сотворил мир таким, каков есть мир, сотворил его для рода людей благоразумных, твердых и смелых духом и устойчивых; для тех, которые сами не безумны и не трусливы и не очень жалуют безумных и трусов, знают твердо, что им нужно, и с решимостью употребляют все законные средства, чтобы того достигнуть. Такая-то религия составляет безмолвное, но глубоко укоренившееся убеждение английской нации, в лучших, солиднейших ее представителях. Они представляют наковальню, о которую избилось уже множество молотов, и изобьется еще того больше, невзирая ни на каких энтузиастов и гуманитарных мечтателей». (Stephen. Liberty, equality, fraternity).

Вот до какого понятия о религии может дойти мысль уверенного англиканца – протестанта. Выписанные слова в сущности содержат в себе прямое извращение евангельского слова; они как будто говорят: блаженны крепкие и сильные в деле: им принадлежит царство. Да, скажем мы, – царство земное, но не Царство Небесное. Автор не делает этой оговорки, но не различает земного от небесного. Какая страшная, какая отчаянная доктрина!

* * *

Такое настроение религиозной мысли, бесспорно, имело в протестантских странах, и особенно в Англии, величайшее практическое значение, и в этом смысле нельзя не согласиться, что протестантство было сильным и благодетельным двигателем общественного развития у тех племен, коих натуре оно соответствовало и которые его приняли. Но не очевидно ли, вместе с тем, что некоторые племена, по своей натуре, никак не могут принять его и ему подчиниться, потому что именно в этом воззрении протестантства не чувствуют жизненного религиозного начала, видят не единство, а раздвоение религиозного сознания, не живую истину, а конструкцию мысли и обольщение.

«Горе слабым и падающим! Горе побежденным!» Конечно, в здешней жизни это непреложная истина, и правило житейской мудрости говорит каждому: борись, входи в силу и держи в себе силу, если хочешь жить; слабому нет места на свете. Но придавать этому правилу безусловную, как бы догматическую силу в религиозном смысле – вот чего наша душа не принимает, как не принимает она сродного протестантству ужасного кальвинского учения о том, что иные от века призваны к добродетели, к славе, к спасению и блаженству, а другие от века осуждены, и что бы ни делали в жизни, все влечет их в бездну отчаяния и вечных мучений.

Страшно читать иных английских писателей, у которых с особенною силой звучит эта струна англиканского протестантизма. У Карлейля, например, доходит до восторженного пафоса поклонение силе и таланту победителя и презрение к побежденным. Созерцая своих героев, сильных людей, он чествует в них воплощение божественного и с тонким презрительным юмором говорит о тех слабых и несчастных, неловких и падших, которых раздавила победная колесница. Его герой воплощает в себе идею света и порядка, во мраке и неустройстве космического хаоса; его герой строит свою вселенную; и все, что встречается ему на дороге и не умеет ему покориться, и служит ему, и не имеет своей силы, чтобы побороть его, погибает достойно и праведно. Громадный талант Карлейля обвораживает читателя, но тяжело читать его исторические поэмы и видеть, как часто имя Божие применяется им всуе в борьбе сильного со слабыми. У язычников классического периода и у тех возле победной колесницы шел иногда шут, который, служа представителем нравственного начала, должен был преследовать своими шутками не побежденных, а самого победителя.

Всего тяжелее читать Фруда, знаменитого историка английской реформации и самого видного между историками представителя английских национальных начал в церкви и в политике. Карлейль, по крайней мере, поэт; но Фруд говорит спокойным тоном историка, любит диалектику – и нет беззакония, которого не оправдал бы он своею диалектикой в пользу любимой идеи; нет лицемерия, которого не построил бы он в правду, доказывая правду реформы и главных ее деятелей. Он стоит непоколебимо, фанатически, на основах англиканского правоверия, и главною основою его полагает сознание долга общественного, преданного государственной идее и закону, и неумолимое преследование порока, преступления, праздности и всего, что называется изменою долгу. Все это прекрасно в деле человеческом; но каково ставить такое правило в основание и цель религиозного воззрения, если подумаешь, что каждому из этих священных слов – и долгу, и закону, и пороку, и преступлению, каждая партия в каждую минуту придает особенное значение, и что между людьми сегодня называют правдою и доблестью, за что завтра казнят, как за ложь и преступление. Для милости, для сострадания не остается места в веровании Фруда: как можно согласить милость с негодованием на то, что считается пороком, преступлением, нарушением закона? Упоминая о страшных казнях, которым подвергались в ту пору так часто и невинные, наравне с виноватыми, строгий судья человеческих дел так говорит о своем народе: «Англичане – строгий и суровый народ, они не знают сострадания там, где нет законной причины допустить сострадание; напротив того, они исполнены священного и торжественного ужаса к злодеянию – чувство, которое по мере своего развития в душе необходимо закаливает ее и образует железный характер. Строгого нрава человек склонен к нежности тогда лишь, когда остается еще место добру посреди зла, и добро еще борется со злом; но ввиду совершенного развращения и зла никакое сострадание немыслимо; оно возможно разве только тогда, когда мы в своем сердце смешиваем преступление с несчастьем».

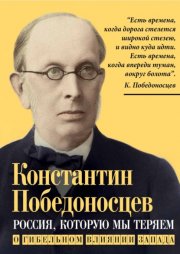

К. П. Победоносцев в молодости

К. П. Победоносцев родился 21 мая 1827 года в Москве, в семье профессора словесности и литературы Московского университета Петра Васильевича Победоносцева, отец которого был священником, и его второй жены Елены Михайловны; был младшим среди 11 детей его отца от двух браков.

Отец готовил Победоносцева к священническому званию, но он избрал иную стезю. В 1841–1846 годах обучался в Императорском училище правоведения. Защитил магистерскую диссертацию «К реформе гражданского судопроизводства» и в 1860 году был избран профессором юридического факультета Московского университета; преподавал в университете до 1865 года.

Какое презрение должен чувствовать автор к русскому человеку, у которого подлинно есть в душе такое смешение и который искони называет преступника несчастным!

* * *

Ни в чем так явственно, как в церкви, не ощущается различие между общественным духом и складом англо-саксонского и русского племени. В английской церкви сильнее, чем где-либо, является у русского человека такая мысль: много здесь хорошего, но все-таки как я рад, что родился и живу в России, у нас в церкви можно забыть обо всех сословиях и общественных различиях, отрешиться от мирского положения, слиться совершенно с народным собранием, перед лицом Бога.

Наша церковь большею частью и создана на всенародные деньги, так что рубль от гроша различить невозможно; во всяком случае, церковь наша есть всенародное дело и всенародное достояние. Оттого она всем нам вдвое дороже, что, входя в нее, последний нищий чувствует совершенно так же, как и первый вельможа, что это его церковь. Церковь – единственное место (какое счастье, что у нас есть такое место!), где последнего бедняка в рубище никто не спросит: зачем ты пришел сюда, и кто ты такой? Где богатый не может сказать бедному: твое место не возле меня, а сзади.

Наша церковь искони имела и доныне сохраняет значение всенародной церкви и дух любви и безразличного общения. Верою народ наш держится доныне посреди всех невзгод и бедствий, и если что может поддержать его, укрепить и обновить в дальнейшей истории, так это вера, и одна только вера церковная.

Нам говорят, что народ наш невежда в вере своей, исполнен суеверий, страдает от дурных и порочных привычек; что наше духовенство грубо, невежественно, бездейственно, принижено и мало имеет влияния на народ. Все это во многом справедливо, но все это явления не существенные, а случайные и временные. Они зависят от многих условий и прежде всего от условий экономических и политических, с изменением коих и явления эти рано или поздно изменятся. Что же существенно? Что же принадлежит духу? Любовь народа к церкви, свободное сознание полного общения в церкви, понятие о церкви как общем достоянии и общем собрании, полнейшее устранение сословного различия в церкви и общение народа со служителями церкви, которые из народа вышли и от него не отделяются ни в житейском быту, ни в добродетелях, ни в самых недостатках, с народом и стоят, и падают. Это такое поле, на которое можно возрастить много добрых плодов, если работать вглубь, заботясь не столько об улучшении быта, сколько об улучшении духа, не столько о том, чтобы число церквей не превышало потребности, сколько о том, чтобы потребность в церкви не оставалась без удовлетворения.

Нам ли зариться с завистью, издалека и по слуху, хоть бы на протестантскую церковь и ее пастырей? Избави нас Боже, дождаться той поры, когда наши пастыри утвердятся в положении чиновников, поставленных над народом, и станут князьями, посреди людей своих, в обстановке светского человека, в усложнении потребностей и желаний посреди народной скудости и простоты.

Вдумываясь в жизнь, приходишь к тому заключению, что для каждого человека, в ходе его духовного развития, всего дороже, всего необходимее – сохранить в себе неприкосновенным простое, природное чувство человеческого отношения к людям, правду и свободу духовного представления и движения. Это – неприкосновенный капитал духовной природы, которым душа охраняется и обеспечивается от действия всяких чиновных форм и искусственных теорий, растлевающих незаметно простое нравственное чувство.

Как ни драгоценны во многих отношениях эти формы и теории, они могут, привившись к душе, совсем извратить и погубить в ней простые и здравые представления и ощущения, спутать понятие о правде и неправде, подточить самый корень, на котором вырастает здоровый человек в духовном отношении к миру и к людям. Вот что существенно и вот что мы так часто убиваем в себе из-за форм, совсем не существенных, которыми обольщаемся. Сколько из-за этого пропадает у нас и людей, и учреждений, фальшиво извращенных фальшивым развитием, а между тем в церковном учреждении всего для нас дороже этот корень.

Боже избави, чтоб и он когда-нибудь не был у нас подточен криво поставленною церковною реформой!

* * *

Протестанты ставят нам в упрек формальность и обрядность нашего богослужения; но когда посмотришь на их обряд, то невольно отдаешь и в этом отношении предпочтение нашему обряду; чувствуешь, как наш обряд прост и величественен в своем глубоком, таинственном значении. Священнослужитель поставлен в нашем обряде так просто, что от него требуется только благоговейное внимание к произносимым словам и совершаемым действиям; в устах его и чрез него священные слова и обряды сами за себя говорят – и как глубоко и таинственно говорят душе каждого и соединяют все собрание в одну мысль и в одно чувство! Оттого самый простой и неискусный человек может, не подстраивая себя, не употребляя искусственных усилий, совершать молитвенное действие и вступить в молитвенное общение со всей церковью.

Протестантский молитвенный обряд, при всей наружной простоте своей, требует от священнослужителя молитвенного действия в известном тоне. Оттого в этом обряде только глубоко духовные или очень талантливые люди могут быть просты; остальные же, то есть огромное большинство, принуждены подстраивать себя и прибегать к аффектации, которая именно в протестантских храмах чаще всего встречается и производит на непривычного человека тягостное впечатление.

Когда видишь проповедника, как он, стоя посреди храма, лицом к размещенному чинно на скамьях собранию, произносит молитвы, воздевая глаза к небу, сложив руки в известный всеми употребляемый вид, и придает своей речи неестественную интонацию – становится неловко за него; думается, как должно быть ему неловко! Еще ощутительнее становится неловкость, когда, окончив обряд, он всходит на кафедру и начинает свою длинную проповедь, оборачиваясь от времени до времени назад, чтобы выпить из стакана воды и собраться с духом, и в этой проповеди редко случается слышать действительно живое слово, когда проповедник действительно духовный человек или талант.

Говорят, большею частью, работники церковного дела чрезвычайно натянутым голосом, с крайнею аффектацией, с сильными жестами, поворачиваясь из стороны в сторону, повторяя на разные лады общие, всеми употребляемые фразы. Даже когда читают по книге, что нередко случается, они прибегают к известным телодвижениям, интонациям и расстановкам. Нередко случается, что проповедник, произнося некоторые слова и фразы, кричит и ударяет кулаком по кафедре, чтобы придать выразительность своей речи… Здесь чувствуешь, как верно применилась наша церковь к природе человеческой, не поместив проповеди в состав богослужебного обряда.

Весь наш обряд, сам по себе, составляет лучшую проповедь, тем более действительную, что всякий принимает ее не как человеческое, а как Божие слово, и церковный идеал нашей проповеди как живого слова есть учение веры и любви, от божественных писаний, а не возбуждение чувства, как необходимое действие каждого священнослужителя на собравшихся в церковь для молитвы.

Говорят, что обряд – неважное и второстепенное дело. Но есть обряды и обычаи, от которых отказаться значило бы отречься от самого себя, потому что в них отражается жизнь духовная человека или всего народа, в них сказывается целая душа. В разности обряда выражается всего явственнее коренная и глубокая разность духовного представления, таящаяся в бессознательных сферах духовной жизни, та самая разность, которая препятствует слиянию или полноте взаимного сочувствия между разноплеменными народами и составляет основную причину разности церквей и вероисповеданий. Отрицать, с отвлеченной, космополитической точки зрения, действие этой притягательной или отталкивающей силы, приравнивая ее к предрассудку, значило бы то же, что отрицать силу сродства, действующую в личных между людьми отношениях.

Как знаменательна, например, у разных народов разница в погребальном обряде и в обращении с телом покойника! Южный человек, итальянец, бежит от своего мертвеца, спешит как можно скорее очистить от него дом свой и предоставляет посторонним заботу о его погребении. Напротив того, у нас, в России, характерная народная черта – религиозное отношение к мертвому телу, исполненное любви, нежности и благоговения. Из глубины веков отзывается до нашего времени исполненный поэтических образов и движений плач над покойником, превращаясь, с принятием новых религиозных обрядов, в торжественную церковную молитву.

Нигде в мире, кроме нашей страны, погребальный обычай и обряд не выработался до такой глубокой, можно сказать, виртуозности, до которой он достигает у нас; и нет сомнения, что в этом его складе отразился наш народный характер, с особенным, присущим нашей натуре, мировоззрением. Ужасны и отвратительны черты смерти повсюду, но мы одеваем их благолепным покровом, мы окружаем их торжественною тишиною молитвенного созерцания, мы поем над ними песнь, в которой ужас пораженной природы сливается воедино с любовью, надеждою и благоговейною верой. Мы не бежим от своего покойника, мы украшаем его в гробе, и нас тянет к этому гробу вглядеться в черты духа, оставившего свое жилище; мы поклоняемся телу и не отказываемся давать ему последнее целование, и стоим над ним три дня и три ночи с чтением, с пением, с церковною молитвой.

Погребальные молитвы наши исполнены красоты и величия; они продолжительны и не спешат отдать земле тело, тронутое тлением, и когда слышишь их, кажется, не только произносится над гробом последнее благословение, но совершается вокруг него великое церковное торжество в самую торжественную минуту бытия человеческого! Как понятна и как любезна эта торжественность для русской души!

* * *

Кто русский человек – душой и обычаем, тот понимает, что значит храм Божий, что значит церковь для русского человека. Мало самому быть благочестивым, чувствовать и уважать потребность религиозного чувства; мало для того, чтобы уразуметь смысл церкви для русского народа и полюбить эту церковь как свою, родную. Надо жить народною жизнью, надо молиться заодно с народом, в одном церковном собрании, чувствовать одно с народом биение сердца, проникнутого единым торжеством, единым словом и пением. Оттого многие, знающие церковь только по домашним храмам, где собирается избранная и наряженная публика, не имеют истинного понимания своей церкви и настоящего вкуса церковного, и смотрят иногда равнодушно или превратно в церковном обычае и служении на то, что для народа особенно дорого и что в его понятии составляет красоту церковную.

Православная церковь красна народом. Как войдешь в нее, так почувствуешь, что в ней все едино, все народом осмыслено и народом держится. Войдите в католический храм, как в нем все кажется пусто, холодно, искусственно православному собранию. Священник служит и читает сам по себе, как бы поверх народа и отлученный от народа. Он сам по себе молится по своей книжке; народ молится – по своим, приходит и уходит, совершив свои моления и дождавшись того или другого церковного действия. На алтаре совершается священнодействие; народ присутствует лишь при нем, но как будто не содействует ему общею молитвою.

Обряд не говорит нашему чувству, и мы чувствуем, что красота, какая должна быть в нем, не наша красота, а чужая. Все движения обряда, механически расположенные, кажутся нам странными, холодными, невыразительными; очертания, образы одежды – неблагообразными; звуки церковного речитатива – нестройными и бездушными; пение на чужом языке, в которое не распознаешь слов, – не гимном народного собрания, не воплем, льющимся из души, но концертом, искусственно устроенным, который покрывает собою богослужение, но не сливается с ним. Душа наша тоскует здесь по своей церкви, как тоскует между чужими по родине.

То ли дело у нас: вот красота неописанная, красота, понятная русскому человеку, красота, за которую он душу готов положить, так он ее любит! Русское церковное пение, как народная песнь, льется широкою, вольною струей из народной груди, и чем оно вольнее, тем полнее говорит сердцу. Напевы у нас одинаковые с греками, но русский народ иначе поет их, потому что положил в них свою русскую душу. Кто хочет послушать, как эта душа сказывается, тому надобно идти не туда, где орудуют голосами знаменитые хоры и капеллы, где исполняется музыка новых композиторов и справляется обиход по новым официальным переложениям. Ему надо слушать пение в благоустроенном монастыре, или в одной из тех приходских церквей, где сложилось добрым порядком хоровое пение; там услышит он, каким широким, вольным потоком выливается праздничный ирмос из русской груди, какою торжественною поэмой выпевается догматик, слагается стихира с канонархом, каким одушевлением радости проникнут канон Пасхи или Рождества Христова.

Тут оглянемся и увидим, как отзывается каждое слово песни в народном собрании, как блестит оно в поднятых взорах, носится над склоненными головами, отражается в припевах, несущихся отовсюду, потому что всякому церковному человеку знакомы с детства и слова, и напевы, и во всяком душа поет, когда он их слышит. Богослужение стройное, истовое – действительно праздник русскому человеку; и вне церкви душа хранит глубокое ощущение, которое отражается в ней, даже при воспоминании о том или другом моменте русская душа, привыкшая к церкви, и во всякую минуту готовая воспрянуть, когда внутри ее послышится песнь пасхального или рождественского канона, с мыслью о светлой заутрене, или любимый напев праздничного ирмоса, или «Всемирная слава» с ее потрясающим «Дерзайте…». Подлинно, это те звуки, о которых сказал поэт, что им

- …без волненья

- Внимать невозможно…

- Не встретит ответа

- Средь шума мирского

- Из пламя и света

- Рожденное слово,

- Но в храме, средь боя,

- и где я ни буду,

- Услышав его, я

- Узнаю повсюду…

А у того, кто с детства привык к этим словам и звукам, сколько от них поднимается всякий раз воспоминаний и образов из той великой поэмы прошлого, которую каждый прожил и каждый носит в себе… Счастлив, кто привык с детства к этим словам, звукам и образам, кто в них нашел красоту и стремится к ней, и жить без нее не может, кому все в них понятно, все родное, все возвышает душу из пыли и грязи житейской, кто в них находит и собирает растерянную по углам жизнь свою, разбросанное по дорогам свое счастье. Счастлив, кого с детства добрые и благочестивые родители приучили к храму Божию и ставили в нем посреди народа молиться всенародною молитвой, праздновать всенародному празднику. Они собрали ему сокровище на целую жизнь, они ввели его подлинно в разум духа народного и в любовь сердца народного, сделав и для него церковь родным домом и местом полного, чистого и истинного соединения с народом.

* * *

Что же сказать о множестве затерянных в глубине лесов и в широте полей наших храмов, где народ тупо стоит в церкви, ничего не понимая, под козлогласованием дьячка или бормотанием клирика?

Увы! не церковь повинна в этой тупости и не бедный народ повинен: повинен ленивый и не смыслящий служитель церкви; повинна власть церковная, невнимательно и равнодушно распределяющая служителей церкви; повинна, по местам, скудость и беспомощность народная. Благо тому человеку, в ком зажжется на ту пору искра любви и ревность о жизни духовной и кто успеет вывести заброшенную церковь в свет благолепия и пения. Подлинно, он осияет светом страну и сень смертную, он воскресит умерших и поверженных, спасет души от смерти и покроет множество грехов…

Оттого-то русский человек так охотно и так много жертвует на церковное строение, на созидание и украшение храмов. Как криво судят те, кто осуждает его за это рвение, а таких голосов слышится уже немало. Это щедрое рвение приписывают то к грубости и невежеству, то к ханжеству и лицемерию. Говорят: не лучше ли было бы употребить эти деньги на «образование народное», на школы, на благотворительные учреждения? И на то, и на другое жертвуется своим чередом, но то жертва совсем иная, и благочестивый русский человек со здравым русским смыслом не один раз призадумается, прежде чем развяжет кошель свой на щедрую дачу для формально образовательных и благотворительных учреждений.

То ли дело Церковь Божия! Она сама за себя говорит; она живое, всенародное учреждение. В ней одной и живому, и умершему отрадно, в ней одной всем легко, свободно, в ней душа всяческая, от мала до велика, веселится и радуется, и празднует от тяжкой страды; в ней и белому, и серому человеку, и богатому, и бедному одно место. Разукрашена она паче царской палаты – дом Божий, а всякий из малых и бедных стоит в ней, как в своем дому; каждый может назвать церковь своею, потому что церковь на народные рубли и, больше того, на народные гроши строена и народом держится. Всем в ней приют и молитва с утешением, и то учение, которое дороже всего русскому человеку.

Вот что бессознательно и сознательно сразу сказывается в русской душе о церкви и заставляет русского человека жертвовать на церковь без оглядки и без рассуждения. Русский человек чувствует, что в этом деле не ошибается и дает верно и свято на верное и святое дело.

Церковь не может отделять себя от государства

(Из работы «Церковь и государство»)

Власть государственная утверждается на единстве духовного самосознания между народом и правительством; народ в единении с государством много может понести тягостей, много может уступить и отдать государственной власти. Главным источником возникших и грозящих еще усилиться недоразумений между народом и правительствами служит искусственно создаваемая теория отношений между государством и церковью. Между тем, есть простое, истинное, природное понятие о церкви как о собрании христиан, органически связанных единством верования в союз богоучрежденный. В этом смысле церковь как общество верующих не отделяет и не может отделять себя от государства, как общества соединенного в гражданский союз.

До какого бы совершенства ни достигло в уме логическое построение отношений, на разделении основанных, между государством и церковью, им не удовлетворится простое сознание в массе верующего народа. Удовлетворен может быть ум политический как наилучшею формою сделки, как совершеннейшею философскою конструкцией понятий; но в глубине духа, ощущающего живую потребность веры и единства веры с жизнью, это искусственное построение не отзывается истиною.

Хотя к верованию обыкновенно применяется понятие об убеждениях, но убеждение рассудка нельзя смешать с убеждением веры, и сила умственная, сила интеллигенции и мышления, весьма ошибается, если полагает в себе самой все нужное для силы духовной независимо от верования, составляющего самую сущность духовной силы.

В этом смешении понятий кроется для государства великая опасность в борьбе с церковью. Когда в эпоху реформации государственная власть в Германии становилась во главе движения против старой церковной власти и вырабатывала новую организацию церкви, она обладала действительною духовною силою верования. Движение, к которому присоединилась она, возникло в массе народной, проникнутое глубоким, сосредоточенным верованием: первые вожаки его, представляя в себе высшую интеллигенцию тогдашнего общества, в то же время горели огнем веры глубокой, объединявшей их с народом.

Итак, в этом движении сосредоточилась громадная духовная сила, которой должна была уступить после долголетней борьбы веками утвердившаяся сила старого закона.

Ныне совсем другие обстоятельства. Со стороны государства произошло разъединение между верованием народным и политической конструкцией церковного отправления в государственном сознании. Со стороны интеллигенции разъединение еще более разительное между верованием и научной конструкцией верования. Богословская наука, не ограничиваясь первоначальной своей задачей привесть в сознание и обнять общим взглядом церковные верования, грозит уже поглотить в себе всякое верование, подчинив его беспощадному критическому анализу разума, как факт, как внешний предмет исследования. Политическая наука построила строго выработанное учение о решительном отделении церкви и государства, учение, вследствие коего, по закону не допускающему двойственного разделения центральных сил, церковь непременно оказывается на деле учреждением, подчиненным государству.

Вместе с тем государство как учреждение в политической идее своей является отрешенным от всякого верования и равнодушным к верованию. Естественно, что с этой точки зрения церковь представляется не чем иным, как учреждением, удовлетворяющим одной из признанных государством потребностей населения – потребности религиозной, и новейшее государство обращается к ней с правом своей авторизации, своего надзора и контроля, не заботясь о веровании. Для государства как для верховного учреждения политического такая теория привлекательна, потому что обещает ему полную автономию, решительное устранение всякого, даже духовного, противодействия и упрощение всех операций церковной его политики. Но такие обещания обманчивы. Этой теории, сочиненной в кабинете министра и ученого, народное верование не примет.

Во всем, что относится до верования, сознание народного успокаивается только на простом и цельном представлении, объемлющем душу, и отвращается от искусственно составленных понятий, когда чует в них ложь или разлад с истиною. Так, например, политическая теория может удобно мириться с оставлением в должности и на церковной кафедре пастора, или профессора на богословской кафедре, который (явление, к несчастью, ставшее уже обычным в Германии) публично объявил, что не верует в Божество Спасителя; но совесть народная никогда не поймет такой конструкции понятия о церковном пастыре и с отвращением назовет ее ложью.

* * *

Об отделении церкви от государства прекрасно рассуждает бывший патер Гиацинт, читавший по этому предмету публичные лекции в Женеве весною 1873 года. Война на смерть с церковью – это мечта революционной партии, по крайней мере, тех крайних ее представителей, которые в политике ставят себя якобинцами, а в области религиозных идей распространяют безбожие и материализм. Им служат орудием софизм и насилие. Все уже потеряли к ним доверие повсюду; они слепы и не в силах вести борьбу, потому что все смешивают в своем противнике, ничего не различая, и преувеличивают без меры его значение.

Софисты-философы стали раскапывать вопросы, которые новейшая наука объявляет недоступными для решения; стали доискиваться в таинстве смерти, увидели в нем одну мечту и выдумку; стали углубляться в происхождение человечества, и у колыбели его признали вместо библейского Адама, из земли созданного, какое-то неведомое существо, медленно выделяющееся из животной жизни, вырождающееся сперва в обезьяну, потом в человека. И вот, поставив этого человека и у начала его, и у исхода в сплошную среду животной жизни, унизив его за пределов гниения, они стали приветствовать его величие: «Как ты велик, человек, в атеизме и в материализме, и в свободе самочинной, ничему не покоряющейся нравственности!»

Проповедуется и отделение церкви от государства. Умные, ученые люди определяют его так: государству не должно быть дела до церкви и церкви – до государства, итак человечество должно вращаться в двух обширных сферах, так что в одной сфере будет пребывать тело, а в другой – дух человечества, и между обеими сферами будет пространство такое же, какое между небом и землею. Но разве это возможно? Тело нельзя отделить от духа; и дух и тело живут единою жизнью.

Можно ли ожидать, чтобы церковь согласилась устранить из сознания своего гражданское общество, семейное общество, человеческое общество – все то, что разумеется в слове «государство»? С которых пор положено, что церковь существует для того, чтобы образовывать аскетов, наполнять монастыри и выказывать в храмах поэзию своих обрядов и процессий? Нет, все это лишь малая часть той деятельности, которую церковь ставит себе целью. Ей указано иное звание: научите вся языки. Вот ее дело. Ей предстоит образовывать на земле людей для того, чтобы люди среди земного града и земной семьи сделались не совсем недостойными вступить в град небесный и в небесное общение. При рождении, при браке, при смерти – в самые главные моменты бытия человеческого, церковь является с тремя торжественными таинствами, а говорят, что ей нет дела до семейства! На нее возложено внушить народу уважение к закону и к властям, внушить власти уважение к свободе человеческой, а говорят, что ей нет дела до общества!

Церковь, хранящая сознание своего достоинства, никогда не откажется от своего законного влияния, в вопросах, относящихся и до семьи, и до гражданского общества. Как сказать отцу, гражданину: ты сам по себе, а церковь сама по себе? На беду и отец, и гражданин уже давно сами себе это сказали. Отец стал равнодушен к религиозному сознанию и направлению в семейной среде своей. У него нет ответа, когда жена обращается к нему со своими сомнениями, когда его ребенок в детской простоте спрашивает: что такое Бог? И отчего ты Ему не молишься?

И вот из ребенка выходит такой же скептик, каким был отец – вот как отражается в семействе разделение государства с церковью! Пусть не дивятся граждане и гражданские власти, если когда-нибудь возведенное ими здание рухнет и их задавит обломками. Вот куда ведет отлучение государства от сознания церкви!

* * *

Когда в начале 40-х годов прусскому королю донесено было, что некоторые берлинские жители вышли из христианской церкви, он удивился и спросил с улыбкой: «к какой же церкви хотят они причислиться?». Этот вопрос потерял уже ныне на западе Европы всякое значение. В то время казалось – кто выходил из христианской церкви, точно оставляет твердую почву и висит где-то в воздухе. Ныне это уже не воздух, а твердая почва – быть без всякой религии.

Когда бы кто в средние века объявил, что он отрекается от всякой веры, его сочли бы за безумца и притом столь отвратительного и опасного, что предали бы его сожжению. В наше время кто решился бы объявить себя свободным от государственной власти, не платить податей, не несть воинской повинности, никого не слушать и не подчиняться никому, быть самому себе государством, такого человека объявили бы безумцем, каким считался безверный в средние века, только не предали бы его сожжению, но принудили бы его или подчиниться государству или уходить из государства вон. Он ушел бы в другое государство, где бы также или привели бы его в послушание или выгнали вон.

Невзирая на всякие свободы, повсеместно провозглашаемые, мы стремимся во всем под власть государства. Мы требуем законов, мер правительства для всякого значительного проявления нашей общественной жизни; многие формально требуют сосредоточения и единообразного устройства индивидуальной жизни посредством государства. Чуть у кого жмет сапог на ноге, слышишь крик – государство должно вступиться; где двое-трое жалуются на тяготу, шлется жалоба, просьба к правительству.

Но государство не может быть представителем одних материальных интересов общества; в таком случае оно само себя лишило бы духовной силы и отрешилось бы от духовного единения с народом. Государство тем сильнее и тем более имеет значения, чем явственнее в нем обозначается представительство духовное. Только под этим условием поддерживается и укрепляется в среде народной и в гражданской жизни чувство законности, уважение к закону и доверие к государственной власти. Ни начало целости государственной или государственного блага, государственной пользы, ни даже начало нравственное – сами по себе недостаточны к утверждению прочной связи между народом и государственною властью; и нравственное начало неустойчиво, непрочно, лишено основного корня, когда отрешается от религиозной санкции.

Этой центральной, собирательной силы без сомнения лишено будет такое государство, которое во имя беспристрастного отношения ко всем верованиям само отрекается от всякого верования – какого бы то ни было. Доверие массы народа к правителям основано на вере, т. е. не только на единоверии народа с правительством, но и на простой уверенности в том, что правительство имеет веру и по вере действует. Поэтому даже язычники и магометане больше имеют доверия и уважения к такому правительству, которое стоит на твердых началах верования – какого бы то ни было, нежели к правительству, которое не признает своей веры и ко всем верованиям относится одинаково.

С нарушением единства и цельности в веровании может настать такая пора, когда господствующая церковь, поддерживаемая государством, оказывается церковью незначительного меньшинства, и сама ослабевает в сочувствии или вовсе лишается сочувствия массы народной. Тогда могут наступить важные затруднения в определении отношения между государством с его церковью и церквами, к коим принадлежит народное большинство.

Государство безверное есть не что иное, как утопия невозможная к осуществлению, ибо безверие есть прямое отрицание государства. Религия, и именно христианство, есть духовная основа всякого права в государственном и гражданском быту и всякой истинной культуры. Вот почему мы видим, что политические партии самые враждебные общественному порядку партии, радикально отрицающие государство, провозглашают впереди всего, что религия есть одно лишь личное, частное дело, один лишь личный и частный интерес.

* * *

Система «свободной церкви в свободном государстве» основана покуда на отвлеченных началах, теоретически; в основание ее положено не начало веры, а начало религиозного индифферентизма, или равнодушия к вере, и она поставлена в необходимую связь с учениями, проповедующими нередко не терпимость и уважение к вере, но явное или подразумеваемое пренебрежение к вере, как к пройденному моменту психического развития в жизни личной и национальной.

В отвлеченном построении этой системы, составляющей плод новейшего рационализма, церковь представляется тоже отвлеченно построенным политическим учреждением с известною целью или частным обществом, для известной цели устроенным, подобно другим, признанным в государстве, корпорациям. Сознание этой самой цели представляется тоже отвлеченным, ибо на нем отражаются многообразные оттенки связанных с тем или другим учением представлений о вере, начиная с отвлеченного уважения к вере как к высшему моменту психической жизни до фанатического презрения к верованию как к низшему моменту и к началу вреда и разложения. Таким образом, в самом построении этой системы с первого взгляда оказывается двойственность и неясность основанных начал и представлений.

Что может выйти из этой системы на практике, это выяснится опытом веков и поколений. Но нетрудно предвидеть заранее, что действие новой системы не может быть последовательно, так как она не согласуется с первыми потребностями и условиями человеческой природы, как бы категорически ни выводилось отвлеченным учением правило: «все церкви и все верования равны; все равно, что одна вера, что другая», – с этим положением, в действительности, для себя лично, не может согласиться безусловно ни одна душа, хранящая в глубине своей и испытывающая потребность веры. Такая душа непременно ответить себе: «Да, все веры равны, но моя вера для меня лучше всех».

Цесаревич Александр Александрович и К. П. Победоносцев (справа). 1869 год

В конце 1861 года Победоносцев был приглашен главным воспитателем великих князей. Вскоре после гибели императора Александра II выступил как лидер консервативной партии в правительстве нового царя Александра III; стал автором Высочайшего манифеста от 29 апреля 1881 года, провозглашавшего незыблемость самодержавного строя в России; разработал идеологию «охранительного самодержавия».

Положим, что сегодня провозглашено будет в государстве самое строгое и точное уравнение всех церквей и верований перед законом. Завтра же окажутся признаки, по которым можно будет заключить, что относительная сила верований совсем не равная; пройдет 30, 50 лет со времени законного уравнения церквей и тогда обнаружится на самом деле, может быть, слишком неожиданно для отвлеченного представления, что в числе церквей есть одна, которая в сущности пользуется преобладающим влиянием и господствует над умами и решениями, или потому, что она ближе к церковной истине, или потому, что учением или обрядами более соответственна с народным характером, или потому, что организация ее и дисциплина совершеннее и дает ей более способов к систематической деятельности, или потому, что в среде ее возникло более живых и твердых верою деятелей.

Итак, свободное государство может, положить, что ему нет дела до свободной церкви, только свободная церковь, если она подлинно основана на веровании, не примет этого положения и не станет в равнодушное отношение к свободному государству. Церковь не может отказаться от своего влияния на жизнь гражданскую и общественную; и чем она деятельнее, чем более ощущает в себе внутренней, действенной силы, тем менее возможно для нее равнодушное отношение к государству.

Такого отношения церковь не примет, если вместе с тем не отречется от своего божественного призвания, если хранит веру в него и сознание долга, с ним связанного. На церкви лежит долг учительства и наставления, церкви принадлежат совершение таинства и обрядов, из коих некоторые соединяются с важнейшими актами и гражданской жизни. В этой своей деятельности церковь по необходимости беспрестанно входит в соприкосновение с общественною и гражданскою жизнью (не говоря о других случаях, достаточно указать на вопросы брака и воспитания).

В той мере, как государство, отделяя себя от церкви, предоставляет своему ведению исключительно гражданскую часть всех таких дел и устраняет от себя ведение духовно-нравственной их части, церковь по необходимости вступит в отправление, покинутое государством, и, в отделении от него завладев мало-помалу вполне и исключительно тем духовно-нравственным влиянием, которое и для государства составляет необходимую, действительную силу. За государством останется только сила материальная и, может быть, еще рассудочная, но и той и другой недостаточно, когда с ними не соединяется сила веры.

Итак, мало-помалу вместо воображенного уравнения отправлений государства и церкви в политическом союзе окажется неравенство и противоположение. Состояние, во всяком случае, ненормальное, которое должно привести или к действительному преобладанию церкви над преобладающим, по-видимому, государством или к революции.

* * *

Вот какие действительные опасности скрывает в себе прославляемая либералами-теоретиками система решительного отделения церкви от государства. Система господствующей или установленной церкви имеет много недостатков, соединена с множеством неудобств и затруднений, не исключает возможности столкновений и борьбы. Но напрасно полагают, что она отжила уже свое время!

Страстные провозвестники свободы ошибаются, полагая свободу в равенстве. Или еще мало было горьких опытов к подтверждению того, что свобода не зависит от равенства, и что равенство совсем не свобода? Таким же заблуждением было бы предположить, что в уравнении церквей и верований перед государством состоит самая свобода верования.

Спорный вопрос о веротерпимости

(Из статьи «Вопросы жизни»)

Рассуждающие о свободе совести, в различных верованиях, сводят обыкновенно верование к понятию об убеждении, то есть к действию ума, остановившегося на известной идее. Однако верование в массе большею частью утверждается не столько на уме, сколько на воображении: оно дает первоначальную основу, создавая представления, из коих ум после того вырабатывает учение, слагающееся в схему и даже, при своем развитии, в целую систему. Таким образом совершается в человечестве неперестающий процесс психического религиозного творчества, плодящего без конца разнообразнейшие, иногда в самой дикой и безобразной форме, виды верований и вероучений.

Веками утвержденные системы верований, в силе господственно покорившей миллионные населения, объемлющие целые части света, огражденные кодексами заветов и могущественной ученой иерархией, – и те не удержали вполне своей цельности, разбиваясь на множество толков, взаимно враждебных и друг друга исключающих. Но вне этих вероучительных систем, огражденных крепкими стенами, кои созданы вековым трудом многих поколений, – совершается ежедневно и ежечасно работа новых пророков и проповедников, привлекающих к себе кружки, кучки и целые массы восторженных последователей. И каждая слагается в отдельный орган страстного стремления и страстной пропаганды. И то примечательно, что привлекаются к этому стремлению не только люди простые и невежественные, но и люди из среды цивилизованного общества.

Никогда не было такого размножения сект всякого рода, как в наше время господствующей повсюду цивилизации и усилившегося общения между классами общества. Как будто проснулась вновь в массах потребность мистического стремления к какой-то новой вере, по мере того как ослабели в обществе вековые верования и предания минувших поколений.

Вместе с тем явственнее приходят в сознание несоответствия с учением Христовым неправде и бедствий человеческого общества – и возникает стремление к действительному осуществлению на земле царства Божия, посредством нового учения любви и мира, отрицающего проповедь церкви о том же учении. На отрицании церкви создаются новые секты рационалистического свойства, с отражением или искажением протестантских и реформатских учений. Возрождаются древние суеверия языческого мира, ищущие соединения с божеством в диком обоготворении плоти и в развратных радениях.

Наконец, самое отрицание всякой веры и всякого вероучения принимает вид особливого учения, требующего себе господственной власти. Этому бесконечному смешению мечтательных и самочинных верований невозможно полагать одну общую основу в убеждении: их порождает нервная сила воображения, их размножает подражательная восприимчивость того же нервного чувства.

Так в среде, охваченной новым учением, как бы ни было оно дико и невежественно, образуется психическое возбуждение, заражающее целую массу силою какого-то гипноза, против коего бессильно какое бы то ни было убеждение, – и развивается фанатизм непреклонный, нередко злобный и яростный, в иных случаях тихий и пассивный, с стремлением к страданию за правду. Но почти все вероучения, толки и секты одержимы, по существу своему, страстным влечением к пропаганде и к нетерпимости всякого иного верования. Стремление к этой цели пользуется для достижения ее всякими средствами – лестью, обманом, ложью, клеветою, обещаниями угрозами, нравственным и материальным давлением, доходящим до насилия, доводящим в иных случаях до массовых насилий и разгромов, совершаемых толпою.

История новых верований и сект – всегда одна и та же. Первый проповедник додумывается до нового определения отношений человека к божеству. Создается мало-помалу новый догмат, новая классификация убеждений, действий, обязанностей. Являются ученики, проповедники, последователи, с жаром воспринимающие умом и воображением новую истину жизни и спасения – создается вера.

Но если в начале всеми овладевало и во всех действовало духовное начало новой веры, масса, в большинстве состоящая из невежественных или неуравновешенных умов, привязывается исключительно к формам и внешностям системы учения и культа, заключаясь в стенах, построенных для всего стада, и на всех стоящих вне стен смотрит как на врагов и отверженных. Исчезает в веровании начало любви, без коего мертво всякое вероучение, и разгорается фанатизм вражды и преследования.

* * *

В этом смутном смешении всяческих религиозных стремлений и мечтаний возможно ли разрешение противоречий искать в приложении к ним одного отвлеченного принципа свободы? Если б это была только свобода личного и совокупного самодовлеющего верования и соединенного с ним культа, было бы справедливо и достойно применить к нему полную свободу, и тогда в этом определенном смысле действительно являлась бы в действии безобидная для всех свобода совести – свобода убеждения.

В течение многих столетий и эта свобода не допускалась: было время, когда преследование государственной власти и господствующей церкви распространялось на всякую ересь, на всякое уклонение мнения и верования от нормы верования, безусловно признанной государством: тогда жестокая и неуклонная кара поражала и отдельные и совокупность целых населений, не входя в рассмотрение побуждений. Но это время миновало, и тайное или открытое исповедание той или другой веры закон не признает преступлением, когда оно не соединяется с открытым насилием против иного верования.

Из-за свободы совести веками велась кровопролитная брань, и гонимое вероисповедание завоевывало себе свободу. Но вскоре же оказывалось, что эта свобода превращалась на каждой стороне в свою исключительную свободу, переходя в стеснение свободы для партии противоположного верования; оказывалось, что верования в сущности религиозные и церковные, сливаясь органически с инстинктами, интересами и стремлениями национальности или государства к преобладанию и к исключительности, заражались в своих стремлениях тою же нетерпимостью, против коей прежде отвоевывали себе свободу.

Так длилась в течение веков ожесточенная борьба за свободу верования, и нельзя сказать, что эта борьба совсем прекратилась и в наше время, время, казалось бы, полного торжества принципиального начала свободы. И в наше время верование религиозное далеко не отделилось еще от верований и стремлений политических и национальных.

Одним провозглашением свободы нельзя еще разрешить в действительной жизни общества все противоречия различных верований. Оказывается, что провозглашаемая безусловная свобода совести обращается на деле в свободу насилия и преследования и служит не к водворению мира, но к распространению злобы и ненависти между гражданами.

Нетрудно законодателю теоретически разрешить противоречие принципа с действительностью указанием на уголовный закон о возмездии карою за нарушение свободы насилием. Но угроза карою и самая кара, принципиально противополагаясь насилию, не устраняет возможности насилия в действительности. Правосудие совершается медленно и действие его простирается на совершившееся уже преступление и на лице обличенное в преступлении, а когда духом насилия и злобы объята совокупность фанатически преданной исключительному верованию и психически объединенной массы, правосудие в отношении к ней бессильно и бездейственно; бездейственно даже в отношении к обличенному лицу, когда в фанатическом его настроении и в возбужденном духе его исчезает действие угрозы и даже страдания, ибо всякое страдание представляется ему страданием за веру и правду.

Кара, и тем более жестокая, не только утрачивает в таких случаях силу психического воздействия, но оказывает действие противоположное, производя усиленное раздражение, и из преступника производит мученика, который становится лишь новым орудием психического возбуждения толпы и привлечения к учению как бы ни было оно дико и невежественно, исправление же преступной воли наказанием становится совсем невозможно.

Притом действие судебного механизма и в исследовании и в суждении становится совсем невозможно ввиду бесчисленных нарушений и насилий, совершающихся в тайне домашнего и общественного быта. С другой стороны, самые задачи правосудия становятся неисполнимыми там, где оно встречается со слепым фанатизмом, переходящим в безумие, которое не подлежит вменению и уничтожает всякое значение кары, овладевая гипнотически целою толпою людей, потерявшею разум. Как проникнет правосудие в отдаленные углы и селения, где отец насилием и побоями принуждает жену и детей покинуть одну веру и соединиться с другою, чуждой?

Тут нельзя ожидать и жалобы, ибо всякая жалоба привела бы лишь к новым насилиям домашней власти. Как действовать правосудию, когда в отсутствии на местах крепкой власти одна часть населения расправляется жестоким самосудом с другою частью из-за фанатизма в веровании, и загорается кровавая брань, в которой нельзя различить правду от неправды? При равенстве гражданских прав всех и каждого фанатик сектант может достигнуть властного положения и властного влияния на множество людей, состоящих от него в зависимости, и совершать над ними несправедливое давление в целях религиозного фанатизма. И тут право суда бессильно для устранения пристрастий и для водворения справедливости в отношениях.

Так, горький опыт всех народов, всех поколений, всех времен до нынешнего дня, свидетельствует, что, пользуясь свободою совести, люди разных вероучений, во имя этой свободы нарушают эту самую свободу в отношении к другим, желающим этою свободою пользоваться. Об этом злоупотреблении свободы не должны бы забывать одушевленные ее идеей безусловные проповедники свободы. Свобода – необходимое, существенное орудие всякого мышления, всякой деятельности, но это орудие обоюдоострое и требует уравнения прав, из свободы проистекающих и на ней основанных.

* * *

Спорный вопрос о веротерпимости, то есть о равнодушном отношении ко всяким верованиям, давно решился бы очень просто, когда бы все верования держались между собою в равнодушном отношении. Но этого никогда не бывало и доныне не бывает. Представительные люди в каждой церкви и в каждом веровании преисполнены страстного желания, чтобы все сторонние люди примкнули к ним и присоединились к их верованию. Это желание, разгораясь, ослепляет человека и получает характер фанатического требования.

Источник его можно указывать – в благоволительном желании сообщить другим людям спасительное благо веры. Будучи сам убежден в том, что обладает единою истиною веры, и что эта истина одна для всех спасительная, ревнитель веры стремится со всею ревностью сообщить ее всем. Но этого недостаточно. Побудительные причины пропаганды очень сложны и действуют в душе пропагандиста – нередко для него самого бессознательно. Опыт всей истории церковных раздоров показывает, что ревнители веры, обладая властью, воздвигают гонение на всех, кто не принимает их учения, и подвергают их жестоким казням.

Ревностные сектанты, и не имея власти, стремятся бранью, угрозами и насилием привлечь к своему учению и к его обряду всех, кто упорно держится своего прежнего учения и обряда, не щадят в своей ярости даже близких людей, презирая узы родства и дружбы.

Верование, какое бы ни было, ослепляет всего человека со всеми его ощущениями и стремлениями, со всеми его отношениями к людям, ко всем союзам человеческим, ко всему общественному и государственному строю. В душе каждого ревнителя таится желание утвердить свою веру и свое учение сочувствием и единением всех ближних людей: отсюда родится и усиливается страстное желание пререканий, состязаний и споров, коими раздражается еще ревность и питается возникающая из нее взаимная злоба, доходящая до ожесточения.

Сколько бы ни рассуждали в теории принципиально о веротерпимости, на деле ее не существует, по природе человеческой, как скоро дело касается учения о вере. Нет ни одной церкви, нет ни одного вероучения (как бы ни было оно дико и бессмысленно), которое в действительности держалось бы проповедуемой им свободы: ни одно не отрекается от права отрицать и преследовать всякое иное учение.

Такая свобода соединяется, и то в редких случаях, с совершенным равнодушием ко всякому верованию – но и это свойственно разве только натуре, по существу своему равнодушной и апатичной. Опыт показывает нам, что мнимое равнодушие ко всякой вере переходит в отрицание веры, именно той, которая в данную минуту представляется уму, а из отрицания способно переходить и в преследование.

Отрицание Бога и веры в Него, или так называемый атеизм, получает свойство особливого верования в безусловную истину своего представления о вере и в ложное и погибельное свойство всякого иного представления о вере. Так мы видим, и безверие в свою очередь становится злобным гонителем всякой веры, или – как это ни странно – покровителем сектантских суеверий против веры, исповедуемой массою или большинством.

Тому, кто живет и действует в обществе, в союзе с другими людьми, естественно, казалось бы, расположение и умение понимать и терпеть различие наклонностей, расположений и мнений. Но это расположение и мнение доступно немногим людям, ясно понимающим, что невозможно свести людские мнения к одной безусловной истине и что всякая истина с разных сторон является во множестве оттенков. А наше время особенно неблагоприятно для умственного и нравственного единения: повсюду возникают серьезные нравственные запросы от жизни и усиливаются непомерно быстрым возрастанием знаний, далеко не проверенных и не приведенных в систему.

Отсюда – крайнее стремление к беспорядочному и одностороннему развитию каждой личности: стремление каждого усвоить себе те или другие идеи, до коих он так или иначе додумался, коих он так или иначе наслышался: это зовется убеждением или доктриною того или другого рода; а усвоивший их себе стремится распространять или применять эти идеи, отрицая все несогласное с ними безусловно.

В этом смысле распространяется и усиливается в наше время дух нетерпимости к чужим убеждениям и мнениям. В обыкновенном житейском общении этому духу обособления нет большого разгула, потому что на каждом шагу стесняют его приличия и условия житейского быта. Но зато в сфере религиозных верований гуляет он свободно, и уже много произвел и производит смуты и анархии: тут, можно сказать, царствует в умах дух нетерпимости.

Право личного мнения, под именем свободы совести, выражается в болезненном напряжении нервного чувства, – и в упорном, бездоказательном и враждебном отрицании всего того, что с этим мнением несогласно.

* * *

Отовсюду слышны вопли о стеснениях свободы. Но те, кто кричат всего яростнее, требуя себе свободы, не хотят признавать свободу у других, – как будто всякий только собою живет и для себя живет и для себя всего требует. Но на своем я нельзя утвердить свободу. Всякий прогресс, всякая цивилизация, вся жизнь человеческая утверждается на том предположении, что всякий человек, пользуясь своей свободой, должен уважать свободу другого человека.

Ныне все проповедуют свободное развитие индивидуальности – значит, всякий по своему, все себе устраивает и не признает ни в чем воли кроме своей. И в этом духе хвалимся мы возрастанием, прогрессом свободы – во всем, а прежде и более всего – в праве каждого высказывать и провозглашать свое мнение – о чем угодно. Правда, но тот, кто выражает свое мнение, должен признать и в другом разумную свободу мнения и уважать эту свободу, а не относиться к ней с враждою и презрением.

На деле же мы видим, что люди уважают и похваляют только мнения, согласные с их мнением, мнения их партии. Мы видим это на всяком шагу, присутствуя при спорах о мнениях, о предметах самых существенных для общежития человеческого: о вере, о власти, о свободе, о любви. Видим, что люди не разумно состязаются, но бранятся, уязвляя друг друга. Видим, что никто из спорящих не сознает ответственности за себя в своем мнении, исходящем из личного его убеждения, но мнение большею частью является не своим убеждением, а только отзвуком и повторением чужого слова, чужого негодования и чужого задора. Кажется иной раз, бьются люди, лишенные разума, бьются во тьме, так, что удары падают в пустое место, или не туда, куда были направлены.

Когда говорят о свободе, думают лишь о праве, и забывают, что со свободою нераздельна и великая ответственность. Если разделить эти оба понятия, – к чему способствует в наше время широкое развитие индивидуальности, – невольно приходит на мысль, как воспитать в людях способность уравновесить тяготу и разрешить задачу свободы.

История гонений в минувших веках показывает, что всюду борьба происходит не между властью, преследующею за учение или мнение, и свободой, но между двумя противоположными видами мнения и гонения. И когда на Западе стала разрушаться в древние века древняя организация латинской церкви, новые организации новых верований прониклись тем же духом преследования, приняли ту же политику насилия над враждебным иноверием. Ей последовал Лютер, ее держался Кальвин; она же перешла в новые поселения Нового Света, в нравы и обычаи пуритан, в законы Англии. Лютер ниспроверг до основания все здание Римской церкви, всю систему Римского богословия, с ее догматическими определениями; но когда пришлось ему из отрицания переходить к положительному определению веры, он создал свою веру догматическими определениями; отвергнув авторитет Римского Первосвященника и вселенских соборов, он все-таки поставил на место их себя и свой философский анализ текстов Св. Писания, и создал свою систему, исполненную новых технических тонкостей вероучения, и этой системе придал господственное, исключительное значение, в духе римской же нетерпимости.

И современному человеку нечего гордиться, что дух нетерпимости исчезает из уголовного закона в виде кары за иноверие. Дух этот жив и доселе и действует, проявляясь только в иных формах. Желание настоять на своем, доставить победу своему, потому что оно свое, принимает вид ревности о благе общественном, об истине, об охранении начал того или иного учреждения, и, получая властную силу, страстно стремится одолеть противные желания и мнения.

Может казаться, что религиозная терпимость обеспечена там, где утвердилось равнодушие к какому бы то ни было верованию, что власть, перед коею безразличны все верования, не может стоять ни за которое. Но опыт показывает, что это безразличие в действительности невозможно, по тому уже одному, что каждое верование, проникая глубоко в отдельное лицо и целые группы и сословия, отражается в отношении их ко всем остальным лицам и к общему строю общественной жизни. Безразличия мнений быть не может. Кто говорит: мне все равно кто какого мнения, не знает что говорит, и во всякому случае человек – неспособный о чем бы то ни было думать и составить себе мнение, неспособен и к разумной терпимости. Кто обладает этим свойством, тот имеет сам определенное мнение, сознает, каким путем пришел к нему и понимает, что на чужое мнение можно действовать только таким же путем – убеждения; но и на уме у него нет, что всякое мнение одинаковой цены с его мнением.

Мнимое же равнодушие ко всякому верованию, сначала бессознательное, мало-помалу способно переходить в сознательное отрицание всякого верования, в презрение ко всякому культу, и если соединяется с властью, осуществляется в мероприятиях и законах стеснительных для всякого верования. Новейшая демократия явила уже довольно тому примеров. Новейшая демократия производит не объединение, но раздробление мнений и партий, крепко между собой враждующих и стремящихся одолеть друг друга всеми способами.

* * *