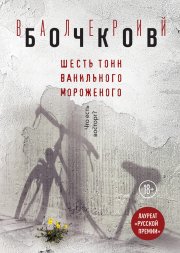

Читать онлайн Шесть тонн ванильного мороженого бесплатно

Брат моего брата

1

Городишко назывался Линде. Двухэтажный, бедноватый, но по-немецки чинный, он располагался в двухстах километрах от Риги на восточном берегу Даугавы. Отца перевели сюда из Германии, где он служил военным летчиком.

Старая кирха с островерхой колокольней, из которой разносились угрюмые звуки органа, два ресторана, две парикмахерских и один кинотеатр составляли культурную жизнь Линде. Еще был замок – скорбная махина из дикого камня, с пузатой башней и невпопад звонящими часами. Замок с парком, озером, мельницей и пустырем когда-то принадлежали барону фон Виттенгофу, верховному госпитальеру Тевтонского ордена. На баронских землях и расквартировался гарнизон.

В замке расположился дом офицеров. С библиотекой, бильярдной, буфетом и кинозалом, который в праздники превращался в банкетный зал. Аэродром построили километрах в десяти. Во время ночных полетов было хорошо слышно, как «МиГи» прогревают движки на форсаже. Впрочем, и латыши, и армейские к шуму истребителей постепенно привыкли, рев моторов влился в птичий гомон и шум деревьев, стал частью звукового фона местной жизни.

От тевтонской суровости замка не осталось и следа: военное начальство приказало стены оштукатурить, жесть готических крыш солдаты покрасили в шоколадный цвет, отчего на закате розовобокий замок приобретал кокетливый вид кондитерского изделия. Заднюю стену белить не стали, ее камни нависали над озером, стена уходила прямо в коричневую воду. Там желтели упругие кувшинки, на их круглых листьях грелись стрекозы.

На дальнем берегу стояли ивы, а дальше тянулся пустырь, заросший дремучими лопухами. Там, среди лопухов, белела часовня с узкими стрельчатыми окнами и облезлым куполом. Дверь была накрест заколочена досками, в окно едва пролезала ладонь. Внутри можно было разглядеть лишь грязный шахматный пол да кусок лестницы, ведущий куда-то вниз. По слухам, ступени вели в подземный ход, именно там были зарыты сокровища барона. Утверждали, что он приказал замуровать живьем свою неверную жену в одной из стен часовни. Кое-кто из местных видел даже призрак, разгуливающий по ночному озеру.

Часовня и репейное поле принадлежали нам, взрослые тут не появлялись. Здесь произошло легендарное побоище между «финнами» и «белодомцами». Летчики с семьями жили в финских домиках, а в двух трехэтажках из белого кирпича обитали семьи техсостава аэродрома.

Сражения на деревянных мечах постепенно сменились игрой в индейцев, здесь же, в лопухах, я учился курить, помню липкий портвейн из теплой бутылки, горький рижский бальзам с барбарисками на закуску.

Тут я учился драться. Дрались мы по-джентльменски, до первой крови, ногами не били, и, хотя напоминало это английский кулачный бой, синяки, разбитые брови и носы после поединков выглядели совершенно по-хулигански. Здесь я учился целоваться, постигал искусство расстегивания крючков, пуговок и петелек. Надо сказать, что это умение пригодилось в дальнейшем куда больше, чем мой коронный хук с левой или апперкот, которому меня обучил Серега Козлов.

У часовни я первый раз увидел Яну, она стояла с Шурочкой Авиловой и другими гарнизонными девчонками, смеялась, покусывая длинную травинку с метелкой на конце. На ней было желтое платье, такое яркое на фоне беленой стены, что у меня перехватило дыхание. Каникулы подходили к концу, было жарко, с берега горьковато тянуло костром и вареными раками. Яна улыбалась, морщила веснушчатый нос, от заката ее загорелые плечи и лицо казались оранжевыми, а волосы сияли. Я остолбенел, боясь пошевелиться, услышал, как над головой тихо гудят телеграфные провода, за лесом еле слышно пыхтит локомотив, а над озером кто-то зовет какую-то Вику.

Я был уверен, что никого красивей я не встречал в жизни. Тогда мне только исполнилось пятнадцать, сейчас, спустя двадцать девять лет, я по-прежнему придерживаюсь того же мнения.

В жизни не так много моментов, которые действительно имеют значение. Обычно ты их замечаешь лишь после того, как они уже промчались. Задним числом, оглядываясь, с недоумением осознаешь, что только по невероятной случайности ты оказался именно там и именно тогда. Мне повезло – свой звездный момент я распознал с ходу. У старой часовни меня пронзила уверенность, что эта рыжая девчонка в желтом платье перевернет мою жизнь.

Я желал этих перемен, ощущал кожей их волшебное приближение. Будучи уже достаточно взрослым для принятия решений, я в то же время оставался вполне наивным, чтобы решения эти стали причиной целой череды бед.

Солнце покраснело и запуталось в макушках парка, от деревьев протянулись фиолетовые тени, башенные часы пробили три раза, потом нерешительно звякнули еще раз. Я продолжал пребывать в почти религиозном предвкушении чуда, кто-то крикнул: «Айда на плотину!», и наша компания шумно двинулась сквозь лопухи в сторону водонапорной башни. Я оглянулся и поймал Янин взгляд. Мне показалось, нет, я был почти уверен, что она мне кивнула.

Меня кто-то больно ткнул в ребра, я с разворота хотел влепить наглецу, но Валет цепко ухватил мой кулак и, заломив руку за спину, крикнул мне в лицо:

– Втюрился! В лахудру чухонскую втюрился!

Внутриутробные месяцы, проведенные бок о бок с Валетом, оказались самыми безмятежными за все время наших братских отношений. Мать рожала в гарнизонном госпитале, я появился первым – быстро и без проблем. Валету повезло меньше: армейские эскулапы вытаскивали его щипцами и умудрились сломать берцовую кость. Родители боялись, что он так и останется хромым, первые годы брат постоянно болел, долго не говорил, поздно начал ходить. Мне кажется, что именно тогда Валет раз и навсегда решил, что я являюсь причиной всех его напастей. И пусть в пятом классе он уже лучше меня играл в футбол, а к концу школы даже перерос на пару сантиметров, любви ко мне он не питал по-прежнему.

Не будучи одинаковыми, мы были очень похожи – нас путали и в яслях, и в детском саду, и в школе. На новогодней фотографии мы сидим на коленях у Деда Мороза – даже родители не могли точно сказать, где я, а где Валет. В книгах и кино близнецов непременно связывает дружба. Те вымышленные братья, симпатичные и остроумные проказники, подменяют друг друга на свиданиях и экзаменах, одновременно демонстрируя благородство, доброту и преданность. Мой брат в три года пытался отстричь мне ухо маникюрными ножницами, когда я спал. Шрам остался до сих пор.

Я был не ангел и платил брату той же монетой. Ни одно существо на свете не будило во мне столь лютой злобы. Наша щенячья возня обычно заканчивалась слезами, взрослея, мы перестали плакать, слезы сменились кровью из рассаженных губ и разбитых носов. Валет от злости бледнел, лицо его обострялось, приобретая какую-то волчью угловатость. Мне и в голову не приходило, что тогда я видел свое зеркальное отражение.

Нам не было и семи, когда мать умерла: родители возвращались с Кондорского озера, отец не вписался в поворот, и его «Урал», пробив заграждение, свалился в овраг. Гибель матери наш мужской клан переживал поодиночке: мы с Валетом тайком друг от друга плакали, отец пил – его отстраняли от полетов, он пил еще больше – и от безысходной злобы на себя и весь мир лупил нас. Кожаный запах портупеи, белые рубцы от офицерского ремня, вонь ваксы сияющих сапог стали запахами моего детства и навсегда определили мое отношение к армии. Мы с Валетом продолжали колотить друг друга смертным боем, благо мать теперь не разнимала нас.

Отцу дали майора и сделали начальником эксплуатационной части, больше он не летал. Днем он гонял по гарнизону на открытом «газике», подражая командирам из американских фильмов про войну, вечерами пил пиво в офицерском буфете и до закрытия катал шары в биллиардной. Он раздался, заматерел, но по-прежнему был по-цыгански красив: смуглый, голубоглазый и без единого седого волоска в шевелюре. Как и раньше, форма сидела на нем щеголевато, ремни скрипели, пряжки сверкали, он ловко взбегал по лестнице, цокая подковками надраенных до зеркального блеска сапог. Изменились глаза – они стали тусклыми, будто погасли, я с трудом выносил его оловянный взгляд. В кобуре вместо табельного тупорылого «макарова» он носил привезенный из Германии изящный «браунинг», вороненый, с накладками из слоновой кости на рукоятке. Я могу только догадываться, что останавливало отца от того, чтобы не приставить ствол к виску и не нажать курок. Трусом он не был никогда, это уж точно.

2

Валет позвонил в пятницу.

Номер высветился какой-то тарабарский, я помешкал, но все-таки взял трубку. Последний раз я говорил с братом лет пятнадцать назад – сдуру сам позвонил в припадке благодушия. Видел же я его последний раз, когда нам было по семнадцать. Еще там, в Линде.

– Знаю, тебе плевать, – с обычной мрачной усмешкой в голосе проговорил Валет, – звоню для очистки совести. Вчера умер отец. Похороны в среду.

Меня ошарашило не столько само известие, сколько ощущение нереальности: я не только моментально узнал его голос, который спрессовал тридцать лет в ничто, главное, мне вдруг показался невозможным и нелепым я сам сегодняшний. Словно я – пацан с цыпками на руках, прогульщик и двоечник, обрядился взрослым человеком и пытаюсь себя выдать за неведомо кого.

Я не произнес ни слова. Трубка уже пищала короткими гудками, я смотрел вниз на мокрые огни, уныло текущие в темноте; светофоры на перекрестке одновременно загорелись красным, ярко и болезненно, огни застыли. Светофор дал зеленый, и огни снова начали медленно плыть в сторону моста через Ист-Ривер. Часы на руке тихо цыкнули – наступила суббота, первая суббота октября.

Страшно захотелось выпить, я прошел на кухню, тесную, как встроенный шкаф, налил красного, подумал и выплеснул в раковину. Нашел в потемках бурбон, свернул пробку и сделал большой глоток прямо из бутылки. Рот обожгло, я глотнул еще.

Сел в продавленное кресло, пружина привычно уткнулась в бок. Уродливое кресло в турецких узорах вместе с дюжиной других мебельных калек досталось мне при разводе. Уверен, если бы мы не развелись, Лесли этот хлам выкинула бы на помойку. Думать о Лесли как о хищной мерзавке было приятно, но несправедливо, виноват во всем был только я. Удивительно, что она продержалась так долго – почти восемь лет. С ней повторилась та же история, что случалась и до, и после: невероятным чутьем рано или поздно они все чувствовали, что лишь замещают кого-то. Лесли была права, говоря: «Я – не Яна. И никогда ей не стану. И я не хочу до конца жизни видеть твой тоскливый взгляд. Ты как пес, потерявший хозяина, не живешь, а ждешь. Чего ты ждешь, сам-то хоть знаешь?»

Да, я знал. Я ждал Яну. Я до сих пор стоял у часовни и ждал ее, ждал, когда она придет, улыбнется и скажет: «Ну что, Чиж, готов?» Та сентябрьская ночь для меня так и не закончилась; я боюсь, она не кончится никогда. Какая-то часть меня до самой смерти так и будет ожидать ее там. А может, и после смерти.

Тем вечером я сложил в рюкзак все необходимое: джинсы, майку с портретом Джимми Хендрикса, летный верблюжий свитер, две кассеты «Битлз», бутылку крымского шампанского, украденную у отца, которую я рассчитывал откупорить уже в Риге и отпраздновать начало нашей новой жизни. Во внутреннем кармане куртки лежали билеты на утренний пятичасовой поезд, новенький паспорт и двести сорок рублей, что я скопил за последний год, подрабатывая у Гунтара.

На озере поднимался туман, он сползал с дальнего берега, путался в ивняке и камышах. Белесые клочья над водой стелились как дым. На луну и звезды тоже время от времени наползала молочная муть, звезды гасли, а луна становилась серой и плоской.

Свежо пахло крапивой и горьковатой осенней травой, ночи уже стали холодными, но у меня от волнения потели ладони. Я смотрел на часы, то и дело ощупывал карман с билетами, словно они могли испариться, доставал фонарик и, закрыв ладонью, щелкал кнопкой, проверяя батарейки. Ладонь светилась красным, я прятал фонарь и снова смотрел на фосфорный циферблат своих «Командирских».

Изредка по мосту у плотины, гремя на стыках, проносились невидимые грузовики, за чернотой деревьев в одном из финских домиков проснулся и заплакал ребенок. Часы в замке уныло пробили два, я вздрогнул, сердце заколотилось, я приложил запястье к уху, Командирские уверенно тикали и показывали час ночи. Яна должна была появиться с минуты на минуту.

Где-то едва слышно играла музыка, я узнал латышскую песню. Мужской голос подпевал от души и невпопад. В ночной тишине звуки казались громкими. Потом я услышал женский голос, он долетел с озера. Женщина вскрикнула, застонала, вскрикнула снова. Я улыбнулся, мы с Яной иногда сами устраивались там, у тех ив, она тайком приносила из дома одеяло, грубое и колючее. От этой мысли мне стало еще жарче, я поправил лямки рюкзака и нервно зашагал от часовни до лопухов и обратно.

Со станции прогудел локомотив, протяжно и тоскливо, лязгнули буфера, диспетчер что-то прохрипел по громкой связи, запутавшись в собственном эхе. Состав дернул и, тихо постукивая, покатил.

Без четверти два я уже не находил себе места, сердце выпрыгивало из груди и трепыхалось где-то в районе горла, я был уверен, что именно так случается инфаркт. Выкурив подряд три «примы» и кое-как дождавшись двух часов, я бросился через лопухи в сторону Латышской балки. Каждую секунду я надеялся, что мне навстречу из темноты вот-вот появится ее взлохмаченная шевелюра, она улыбнется и скажет: «Какой же ты все-таки нетерпеливый, Чиж!»

Я добежал до ее дома, – калитка не запиралась, – ломая хрустящие гладиолусы, я подкрался к ее окну. Осторожно толкнул раму, окно тихо распахнулось. Достал фонарик. Постель была аккуратно заправлена, три подушки стояли безукоризненной пирамидой, я провел желтым кругом по коврику на стене – знакомые лебеди, знакомый пруд. На одеяле сидел знакомый плюшевый мишка и держал в лапах лист бумаги.

Я подтянулся, перелез через подоконник, на цыпочках подошел к кровати. Записка оказалась на латышском. Написано было немного, но моих познаний хватило лишь на два слова «до свидания» и «люблю».

Я сложил листок, вернул его мишке и перемахнул в сад. Было ясно, что мы разминулись, она наверняка пошла кружной дорогой, решив не продираться сквозь репей впотьмах. Мне снова стало весело, я уже представлял себе эти сердитые брови и упертые в бедра кулаки: «Ну и где тебя черти носят?» – она, моя Яна, девчонка с норовом. Я даже засмеялся и припустил еще быстрее.

У часовни никого не было.

В четыре я оказался на станции. В зале ожидания не было ни души. Снаружи пахло паровозным дымом. По платформе бродил мрачный латыш-железнодорожник с вислыми сивыми усами. Он степенно засмолил мою «приму» и сказал, что в десять на Ригу проследовал фирменный «Даугава», в час сорок два отбыл семнадцатый скорый, стоянка три минуты, следующий будет в пять ноль три. Стоянка пять минут.

Я перебил. Усач укоризненно оглядел меня, но все-таки ответил, что да, на семнадцатый были пассажиры, но девицы с рыжими волосами он не помнит, была вроде какая-то, но он стоял у почтового вагона и разговаривал с Луцисом, с которым он работал в Даугавпилсе, а теперь Луцис возит почту, а он застрял в этом Линде, будь он неладен.

Я невпопад пробормотал «лудзу» и побрел вдоль перрона, глядя на полированную сталь рельсов. В лунном свете они казались синими и, темнея, уходили вдаль, постепенно сливаясь с чернотой.

Потом, в качающемся тамбуре, в прогорклой вони окурков и мокрого угля, я, всхлипывая, достал из рюкзака бутыль шампанского. Распахнув дверь в грохочущий проход между вагонов, я изо всех сил саданул бутылкой в стальной пол сцепки. Брызнули осколки, вино взорвалось пеной, резко запахло кислятиной и дрожжами. До Риги оставалось всего два часа.

3

Утро началось омерзительно: накануне я умудрился высосать треть бутылки бурбона. Разбудил меня телефон.

– Ник оделся и спрашивает, когда же придет папа? Вот я решила позвонить и узнать: когда же придет папа?

Голос Лесли исходил вежливым ядом. Я с отчаянием вспомнил, что сегодня суббота, и я обещал Нику пойти смотреть динозавров и чучело мамонта. А потом есть клубничное мороженое в парке у пруда, где пускают модели парусных лодок.

– Дай ему трубку, – сипло сказал я, нервно роясь в кухонном ящике в поисках аспирина.

– Эй, приятель, как ты? – начал я бодро, испытывая к себе быстро растущее отвращение. – У нас изменение планов, динозавров придется отложить до следующих выходных. Мне надо слетать в одно место, я вернусь, и мы с тобой сразу же пойдем смотреть динозавров. Лады?

– Лады… – уныло отозвался Ник. – А куда ты летишь?

Он застал меня врасплох. Дело в том, что вчера я в конце концов решил никуда не ехать. Проанализировав (не без помощи бурбона) свою реакцию на звонок Валета, я пришел к выводу, что будет мальчишеством сломя голову нестись на другое полушарие, в то место и к тем людям, от которых я сбежал тридцать лет назад и без которых я худо-бедно прожил почти всю взрослую жизнь.

– А подарок привезешь? – спросил Ник.

– Конечно! – тут же отозвался я.

– А какой?

– Ты не подумай, что я удивляюсь, – в трубке снова возникла вежливо-холодная Лесли, – нет, наоборот, твое поведение отличается последовательностью и даже предсказуемостью. Просто ты должен уяснить, что у меня могут быть свои планы, и если субботы, которые ты выторговывал с таким упорством, тебя не устраивают, ты должен…

– Звонил брат, – перебил я, – отец умер. Там, в Латвии.

Лесли замолчала, потом своим нормальным голосом сказала:

– Прости… – Помолчав, добавила: – Я думала, что он давно уже…

– Я тоже.

– Ты летишь?

Я не знал, что ответить.

– Черт его знает…

– А виза? – Лесли во всех ситуациях оставалась практичной. – Тебе ведь русские…

– Какие русские? Это теперь отдельное государство.

– А-а, ну да… Я забыла. – Она помолчала. – Ты сам как?

Я пожал плечами. Она не видела, но поняла:

– Я с Ником поговорю, езжай, если надо. Мне правда жаль… насчет отца.

Лесли была хорошей бабой, впрочем, как и все остальные. Проблема была во мне. Яна поняла это первой.

Я проглотил две таблетки, запил тепловатой водой из-под крана и включил компьютер. Прямых рейсов до Риги я не нашел. «Люфтганза» с пересадкой во Франкфурте была наиболее удачным вариантом.

4

Рижский международный аэропорт напомнил мне аэровокзал в Мидлберри – вермонтском захолустном городке, где я полтора года отучился в университете, пока не перевелся в Нью-Йорк. В прокате машин клерк, худой и сутулый, с острым гусиным кадыком, неприятно суетился и пытался мне всучить «Мерседес» или «Ягуар». Он заискивал, часто моргал и, развязно жестикулируя бледными руками, нес какую-то околесицу на отвратительном английском. Мне становилось все более неловко за него, и я, протянув кредитку и права, сказал, что возьму «фокус». Он сник, словно у него кончился завод, и покорно выдал ключи.

В бардачке оказалась карта, из аэропорта я решил проехать через город, пересечь Даугаву по мосту Вальдемара, а после рвануть на восток по Двадцать второму шоссе прямиком на Линде. В свое время я порядочно поколесил по Штатам, и расстояние в двести миль выглядело пустяковой прогулкой.

Уже на мосту, когда передо мной развернулась открыточная панорама с нарядными башнями и шпилями, я понял, что совершил ошибку. В Риге я прожил самый мрачный год своей жизни, и один вид этого города моментально возродил во мне тоску и отчаянье. Я запарковал машину.

Дойдя до синагоги, я свернул налево и направился в сторону Святого Якова. Ноги вспоминали горбатую брусчатку узких улиц, узнавались фасады и вывески, ставшие ярче и кокетливей. Тут они явно перегнули – старый город, лишившись трещин, пыли, корявых подпорок и серой трубной сажи, теперь походил на муляж. Деревья казались вымытыми с мылом, мелкие кусты были подстрижены и напоминали сидящих дошколят.

Горожане и редкие туристы проходили мимо, ныряя в густые тени и всплывая в солнечных прогалинах. Коровистая американка, одергивая своего мелкого мужа в парусиновых шортах, елозила пальцем по экрану «мака» и с южным акцентом возмущалась отсутствием на карте Домского собора. Я подошел, помог, тетка обдала меня теплой волной христианской признательности.

Дойдя до аптеки с кованой змеей на вывеске, я вспомнил, как стоял тут в такой же закатный час и не мог найти ни одной причины, чтобы жить дальше. Город что-то бормотал, не обращая на меня внимания; если бы ко мне подключили прибор по измерению отчаяния, то он бы зашкалил и, скорее всего, сгорел. Я никогда не был так одинок, чувство было абсолютным, ничего подобного я не испытывал ни до, ни после Риги.

Я добрел до Ратушной площади. Уже стемнело, желтые огни горели ярче и рассыпались мелочью по мокрому булыжнику мостовой. Я зашел в первую подвернувшуюся забегаловку, сел в угол и попросил коньяку.

Отчего Яна решила бежать одна? – этот вопрос не дает мне покоя и сейчас. Поначалу я просто сходил с ума, мне казалось, что даже ее смерть я пережил бы легче. Первые месяцы я пытался искать ее, метался по улицам, вздрагивая при виде каждой рыжеволосой, но Рига, после моего захолустья, оказалась гигантским городом.

Пытался искать я и Айвара, который собирался помочь нам с жильем на первых порах. Яна показывала мне письмо и фотографию – письмо было на латышском, а на фото Айвар выглядел белобрысым бородатым здоровяком. Она подтрунивала над моей ревностью, в конце концов я смирился и почти убедил себя, что викинг-красавец – не более чем друг детства.

Я знал, что скажу, когда случайно столкнусь с ними где-нибудь на улице или в парке, какие жалкие будут у них лица, как у нее будут дрожать губы, когда она будет оправдываться, а он угрюмо пялиться в землю.

Я устроился в порт. Работа в доках была грязная и тяжелая, но именно это и спасло меня – я едва вечером доползал до общаги. Времени и сил на мысли просто не оставалось.

Потом я начал готовиться, еще в Линде мы с Яной решили поступать в рижский Политех. Экзамены я не сдал и тут же получил повестку из военкомата. Мой бывший бригадир, Лиепиньш, матерый антисоветчик и пьяница, похожий на морского разбойника, пристроил меня на сейнер-холодильник «Гинтарас». Военкомат Бривибасского района на пару месяцев потерял мой след, я уже провонял насквозь балтийской сельдью и почти успокоился, когда Костя по секрету меня предупредил, что капитану пришло радио от военкома и что меня будут встречать в рижском порту.

На обратном пути сейнер попал в шторм, у нас заклинило винт, и шведы с грехом пополам дотащили «Гинтарас» до Стокгольма. Пока решали, вставать в док или дожидаться своих ремонтников, я стянул из медчасти резиновую перчатку, сунул туда паспорт и сиганул за борт. Шведы деликатно выудили меня и доставили в полицию, где обогрели и напоили чаем с ромом. К моему требованию связаться с American Embаssy они отнеслись с пониманием, и вскоре в участок прикатил здоровенный негр в кремовом плаще и лайковых перчатках. Когда он их снял, руки его оказались темнее, чем кожа перчаток. Это был первый живой негр, увиденной мной.

Словарный запас подходил к концу, пробелы в языке я компенсировал жестикуляцией. Снова помог пьяница Лиепиньш: припоминая его антисоветский треп, я удачно вкручивал крамольные имена, названия каких-то правозащитных хартий; я так увлекся, что уже чувствовал себя отпетым диссидентом. Под конец, размотав резинку и шлепнув, будто козырным тузом, своим паспортом, я потребовал политического убежища. Негр пришел в восторг от моей смекалки в использовании медицинского инвентаря, басовито захохотал, а после, подмигнув по-свойски, заверил, что все будет о’кей.

Негр оказался прав – все сложилось довольно неплохо.

Мрачный малый с говяжьим лицом и в клерикально-черной униформе принес мне еще коньяку, я спросил его про гостиницу. Не меняя выражения лица, он весомо рубанул рукой на северо-восток, в сторону занавески, за которой прятался сортир.

Допив коньяк, я покинул душный зал и вышел наружу. Постоял в дверях, глядя на водяную пыль, клубящуюся вокруг фонаря, на зыбкие шпили костелов и башен, затейливо освещенных золотистым светом. Где-то далеко бренчало дрянное пианино. Я поднял воротник и, следуя указанию пастора-официанта «норд-ост», пошел искать отель.

5

Следуя античной традиции, возвращаться домой из долгих странствий надлежит пешком и в лохмотьях странника, а не на «Форде» пожарного цвета. Вспомнив о Валете, я с сожалением подумал, что зря отказался от того серебристого «Ягуара». Удивительно, но детское соперничество не сгинуло, оно вовсю бурлило во мне, искусно выдавая себя за принципиальность и желание справедливости. Сознавать это было достаточно противно, и я решил считать, что мне плевать на Валета, что еду я только из-за отца.

Я инстинктивно потрогал затылок – зашивали меня той ночью гарнизонные лекари. Зашили добротно, но неделикатно, шов прощупывался и сейчас.

Тогда я вернулся около десяти, на кухне горел свет, и оттуда в темный коридор полз приторный дым – отец почему-то в последнее время стал курить «Золотое Руно» вместо «Тройки».

– А ну, поди сюда!

Мрачный тон мне не понравился, но я поплелся на кухню. Отец сидел на табуретке, подавшись вперед и широко расставив ноги в надраенных сапогах. Он исподлобья оглядел меня, словно прикидывая, сколько я вешу. Тут же был и Валет; прислонясь спиной к буфету, он щурился, как от солнца, и загадочно улыбался. У меня засосало под ложечкой, как перед дракой, я сунул руки в карманы и буркнул:

– Ну?

Отец казался трезвым, на нем была полевая униформа болотного цвета. На столе лежала красная повязка, судя по всему, он вечером сдал дежурство.

– Ты с кем это там шляешься?

Я не ответил.

– Ты с кем там шашни разводишь?

Я молча сжал кулаки в карманах. Отец, не сводя взгляда, закурил, прикусив зубами фильтр, сунул горелую спичку в коробок.

– Ты, сын боевого офицера, – отец зло затянулся, – связался с фашистской шалавой. Ты знаешь, что ее дед Гитлеру служил?!

Единственное, что я точно знал, так это то, что отвечать нельзя. Я знал, что именно этого и ждет Валет.

– Не смей оскорблять ее!

Отец хмыкнул и выпустил дым мне в лицо. Я мотнул головой и продолжил:

– И дед ее служил не Гитлеру, а был в лесных братьях!

Отец засмеялся, резко и нехорошо:

– Братьях? А кому твои братья служили? Не Гитлеру?

– Они сражались против оккупантов!

Отец свирепел моментально, его то ли цыганская, то ли казацкая кровь вскипала вмиг. Я не успел даже понять, что произошло, только кухня подскочила, словно качели, желтый свет брызнул в глаза, а чугунная раковина гулко запела, будто где-то в полях ударили в большой колокол. Боли не было, просто померк свет, и кто-то заботливый выключил мое сознание.

6

В десять я проскочил Огре, считай, треть пути позади. Меня пугала стремительность, с которой я приближался к Линде.

Слева то появлялась, то исчезала серая гладь Даугавы, прячась за убранные поля или проваливаясь за лысый песчаный холм с сосновым бором на макушке. Я заметил, что высокие и осанистые балтийские сосны, с голым стволом-мачтой, совсем не похожи на наши, американские – по-мужицки кряжистые и разлапистые.

Путь мой лежал на восток, солнце встало и уже не слепило глаза. В отдалении проплывали хутора, крыши амбаров, пустые поля с фигурками одиноких крестьян, за изгородями из камней паслись коровы цвета молочного шоколада.

Серебристая щель, вспыхнув, раскрылась круглым голубым озером с бревенчатым хутором на пологом берегу. Яна рассказывала, что на таком же хуторе на Зилани Эзерс прятался отряд ее деда. Их окружили и расстреляли, а хутор сожгли. Было это в июне пятьдесят шестого, за пять лет до ее рождения.

Тем нашим летом мы с Яной часто гоняли на Зилани. Семь километров на велике – не расстояние; дорога петляла проселками, по бокам желтели ржаные поля с точками васильков, знойный полдень звенел кузнечиками и стрижами.

Ближе к озеру дорога шла под гору, поля сменялись орешником и редкими осинами, постепенно мы въезжали в сосновый лес. Шины мягко катили по ковру из рыжих иголок, иногда звонко хрустела шишка под колесом. Здесь было свежо, даже прохладно, пахло смолой, неяркие лучи наполняли бор торжественным сиянием, похожим на свет в католических соборах. Взявшись за руки, мы молча спускались к воде.

В Зилани били ключи, вода была кристальной, можно отплыть от берега и наблюдать, как на глубине бродят темные рыбины. Мы купались, ныряли, валялись на белом, мелком, как соль, песке. Ловили раков. Яна бесстрашно совала руку в нору, не пищала, если рак прихватывал палец клешней.

Потом я собирал хворост, под берегом у нас был припрятан котелок, в котором мы варили раков или уху. Солнце садилось, плавно опускалось на верхушки сосен, а после выкладывало длинные тени по траве. Лес становился полосатым, Яна, зябко потирая ладонями плечи, накидывала мою рубаху, и мне казалось, что счастливей меня нет никого. Я верил, что наша связь предопределена свыше, что наши отношения особенные. Еще бы – ведь я пролил свою кровь и в доказательство мог даже предъявить свежий шрам на затылке.

– Мне запретили с тобой встречаться, – сказала Яна и пристально посмотрела мне в глаза. У нее были золотистые брови, изогнутые и строгие.

– Тоже? Да пошли они все… – Я махнул рукой. Яна меня перебила:

– Отец, когда узнал про… – она запнулась и потрогала свой затылок, – про госпиталь, сказал, что отправит меня к тетке в Даугавпилс. Если я с тобой не… – она искала слова, но не нашла. – Вот так.

– Да пошли они… – уже не так бодро повторил я.

Яниного отца я видел мельком, нечто по-латышски сумрачное с пепельно-стальной шевелюрой. С матерью столкнулся, когда околачивался у калитки их дома. Мать ее была похожа на артистку, на каблуках, тоже рыжая, с красными губами и такими же красными клипсами. Мне показалось, что я встречал ее раньше. Она остановилась, от нее загадочно пахнуло духами, чем-то волшебно-пряным; в нашей мужской коммуне ничего, кроме незатейливого «Тройного», не употреблялось. От ее веселого взгляда мне стало легко, и если бы я был поумней, то мог себе вообразить, в какую красотку превратится моя Яна лет через десять-пятнадцать.

– А вы есть сын того симпатичного майора? – спросила она, поигрывая брелоком на своей сумке. – Очень похожи.

Она говорила с акцентом, словно изображала иностранку в кино. На «вы» меня никто не называл, и я, не зная, что ответить, стоял и улыбался как дурак, глядя на блестящий брелок – маленькую Эйфелеву башню, – точно такой же я видел на ключах отца.

Тут на крыльце появилась Яна, она торопливо взяла меня за локоть и, не глядя на мать, сказала:

– Пошли, сеанс уже начинается.

Я, продолжая ухмыляться, рассеянно спросил:

– Какой сеанс?

Лишь поздней, уже дома, я вспомнил, где я видел ее мать. Она работала в офицерском буфете в замке.

7

Прав был античный смекалистый грек насчет реки: дважды не войти, но время – штука хитрая. И я не знал главного: по улицам Линде в эти дни уже разгуливал дьявол в образе часовщика, предлагая свои услуги. Меня всегда завораживала эта строчка из Хармса, но только здесь я понял, что он имел в виду.

Я проскочил Вороний Хутор – крыша амбара прогнулась, как спина клячи, а вот дуб совсем не изменился, да и что такое тридцать лет для дуба? Сверкнув стеклами, пронеслись мелкие домики, похожие на дачи, я взлетел на холм и сразу же увидел кирпичную водонапорную башню, ломтик озера и башню с часами. На пустыре среди бурых лопухов белела макушка часовни. Нашей часовни! Я съехал на обочину, остановился и вышел, не закрыв дверцу.

Здесь не изменилось ничего – даже облако, похожее на дервиша в чалме, зацепившееся за шпиль кирхи, было из моего детства. Со станции донеслось бормотанье репродуктора, звякнули вагоны, я взглянул на часы – да, полуденный экспресс покатил на Ржев.

Я прислонился к капоту. Полез за сигаретами, достал бумажник, паспорт. Сигарет не было. Вспомнил, что бросил курить лет двадцать назад, когда жил с китаянкой и снимал чердак в Сохо. Впрочем, все эти факты вызывали сомнение. Паспорт с американским орлом казался ловко подстроенным трюком, а тридцать последних лет были не более реальны, чем просмотренное позавчера кино.

Янин дом штукатурили, пахло известкой, по мусору и стружкам ходили рабочие-латыши и весело переговаривались. Длинный парень окликнул меня. Я ничего не понял и, улыбнувшись, кивнул:

– Свейки!

Парень крикнул что-то в сторону дома, и в дверном проеме появилась Янина мать-актриса. Верней, это первое, что мне пришло в голову. Женщине было под сорок, она вытирала руки о передник и пристально разглядывала меня.

– Валет? – подходя, спросила она.

Это была сестра Яны, в те годы нечто рыжее, сопливое, путающееся под ногами. Я даже не вспомнил, как ее зовут.

– Чиж?!

Она тоже не знала моего имени, но отлично помнила мою кличку. Сквозь ее лицо вдруг проступило лицо Яны, проступило неуловимо, намеком. Это напоминало неудавшийся портрет, где вроде бы все черты похожи, все на месте, но что-то главное ускользнуло.

– А Яна где? – спросила она, разглядывая меня. От нее пахло детской: теплым молоком, пеленками и еще чем-то вроде карамели.

Я поперхнулся, именно тот же вопрос застрял у меня в горле.

– Она же уехала с тобой. Вы же вместе… – Она запнулась, видя выражение моего лица.

Мы стояли молча, я пытался хоть кое-как собрать свою разлетевшуюся вдребезги вселенную.

– Она уехала одна, – странным, глухим голосом произнес я. – Там же записка… на латышском… я думал…

– Там написано, что она уезжает с тобой… – неуверенно проговорила сестра, губы ее затряслись, она по-девчоночьи сморщилась и зарыдала. Я взял ее за руку, но она зло вырвалась и, что-то крикнув мне по-латышски, побежала к дому.

Рабочие с хмурым интересом разглядывали меня и мою ядовито-красную машину.

Я доехал до Русского кладбища. Оставил машину, пошел по аллее. Уже за воротами вспомнил, что не запер дверь. Вернулся, машина оказалась закрытой.

Я побрел вдоль холмов и оград, крашенных серебрянкой. К невысоким обелискам были приделаны пропеллеры, дюралевые модели «МиГов», просто красные звезды. Здесь хоронили летчиков. Я узнавал молодые лица капитанов и майоров в керамических овалах, вспоминал фамилии. Четверо из наших соседей в разное время погибли во время полетов; Лихачев разбился при катапультировании, Миша Куцый утонул. Моя мать тоже лежала здесь.

Рядом с ее холмом зияла яма. Справа высилась гора песка, вперемешку с черным грунтом, торчали две лопаты с отполированными рукоятками. Тут же, в затоптанной траве, лежал на боку фанерный обелиск с моей фамилией, набитой черной краской по трафарету. В букве «р» краска подтекла, и она стала похожа на ноту. Я совершенно забыл, насколько звучна моя фамилия; тридцать лет она не означала ничего, кроме набора звуков явно славянского происхождения.

Вдали ухнул барабан, за ним нестройно завыли трубы. Мне жутко захотелось убежать, исчезнуть, я бы согласился очутиться в любом другом месте, где угодно, только не тут. Вместо этого я лишь отошел в сторону, покорно слушая, как грозно приближается пугающая какофония.

Над кустами показался гроб, обтянутый красной материей с черной бахромой. Он плыл, покачиваясь, а после из-за кустов появились и люди. Толпа оказалась гораздо многочисленней, чем я ожидал. Во главе процессии кособокий старик нес атласную подушку с медалями, на флангах, как македонские щиты, пестрели венки из гвоздик, астр и прочей гробовой флоры. Валет скользнул по мне взглядом, не задерживаясь.

Гроб опустили на козлы, рядом прислонили крышку. Я стиснул кулаки и осторожно заглянул в гроб, мне стало ясно, как я буду выглядеть в этой ситуации. Скуластое лицо отца изменилось мало, лишь слегка усохло и отливало лимонным, а волосы даже не поседели.

Подняв глаза, я увидел себя: с короткой стрижкой и в дурацком костюме, какой я бы сроду не надел. Вопреки моим надеждам, Валет не обрюзг, не облысел, остался поджарым, как и я.

Начались речи. Старики в мешковатых пиджаках, с орденскими планками и медалями говорили долго, говорили одно и то же. О том, что подполковник Коршунов – настоящий советский офицер, настоящий летчик-истребитель, что таких больше не делают, что подонки-демократы развалили великую державу, уничтожили славную армию. Я, холодея, узнавал некоторых ораторов. Я помнил их веселыми мужиками, которые учили меня пить пиво и бить от борта в дальнюю лузу, я с ними ездил на рыбалку, где они варили мировую уху, жарили шашлыки по-карски, а после лихо хлестали водку и пели песни. И сам черт им был тогда не брат.

8

На выходе с кладбища в меня вцепилась какая-то крупная тетка с подведенными черным глазами. Она часто моргала, будто подмигивала.

– Чиж! Е-мое!

Я отстранился, от нее разило цветочными духами и потом.

– А я стою-думаю – он или не он! Ну мать твою…

Я улыбнулся, виновато пожал плечами.

Толстуха заморгала еще чаще:

– Во дает! Не узнает! Кто мне засос поставил в восьмом классе? На шее?

– Авилова? – неуверенно сказал я, изо всех сил стараясь найти хоть малейшее сходство с той Шурочкой Авиловой, румяной и сдобной хохотушкой, напоминавшей задорных девах с немецких игральных карт.

– А кралечка где твоя?

– Не знаю. – Я закашлялся и украдкой вытер щеку от жирной помады.

– Во дела! – она всплеснула руками в крупных фальшивых бриллиантах. – Такая любовь была – чума! Побег под покровом ночи!

Авилова затащила меня в автобус и припечатала мощным крупом к стенке. Старики, кряхтя и чертыхаясь, рассаживались, водитель по-хозяйски оглядел салон, сплюнул в окно и дал газ. На поминки я ехать не собирался. На поминки ехать не следовало.

Авилова болтала без умолку. Ругала московских демократов, требовала справедливости, возмущалась, что без латышского эти чертовы лабусы теперь никуда не берут. Когда перебазировали аэродром за Урал, всех отставников бросили здесь – живите как хотите! – она тоже дура, осталась. Работала тогда в парикмахерской на вокзале, ничего себе работенка, культурно и чаевые, а после лабусы открыли салон в городе – и все, хоть на панель иди.

– А как там, в Америке, парикмахерши, – до фига небось зашибают? В кино у их баб волос сильный, укладка, цвет. Я тоже, вон, когда мелирование на фольге освоила, ко мне запись за месяц была. Из Плявиниса приезжала клиентура, даже певица одна, как же ее? – ну как ее? Во, блин, склероз!

Столы накрыли под рябинами, прямо перед нашим финским домом. В детстве он мне казался царскими хоромами, на деле же был не больше скворечника и напоминал дачную баню. Старики, толкаясь, занимали места. Звенели тарелками, кто-то закурил. Вокруг деловито сновали крепкие тетки неопределенного возраста в нарядных платьях с блестками. Из дома к столу караваном плыли миски, кастрюли, бутылки. Под ногами шныряли дети.

Стульев не хватило, Авилова усадила меня на лавку, сама плюхнулась рядом. Тут же с невероятным проворством навалила в две тарелки всякой снеди, наполнила до краев рюмки.

– Ну, погнали! – подмигнув обоими глазами, выпалила она. – За встречу!

Я выпил. Выудил соленый огурец.

– Ты холодца покушай! – жуя и наливая водку, весело сказала она. – Небось привык там барбикью всякую есть! И джин-тоник, да? А тут простая русская еда… Простая, но полезная… Ну давай, Чиж, понеслись!

И она, запрокинув голову, влила в себя водку.

В моей тарелке растекался холодец, погребенный под винегретом, бок картофелины набух свекольным соком, кусок селедки угодил в оливье. Я поковырялся вилкой и понял, что не голоден.

– Да-а, батяня у тебя был… – хмельно качнувшись и закуривая, мечтательно проговорила Авилова. – Мужик!

Она выпустила клуб дыма и снова налила водки.

– Давай за батю твоего!

Мы выпили. Она курила, щурилась и покусывала губы, словно что-то припоминая.

– Это он под конец сдал, а до этого и на лыжах, и на рыбалку… Таких лещей вялил! Спинка жирная, ошкуришь его, а он прозрачный, аж светится! Угощал… А когда тетя Инга умерла, тут уж он… – Она махнула рукой.

– Какая тетя Инга?

– Во дает! Совсем в Америке память отшибло? Тетя Инга! Считай, теща твоя, мать Янкина.

На секунду мне показалось, что я ослышался. Или Авилова спьяну несет чушь.

– Ты чего мелешь, Шур?

– Ну ты, Чиж… – Она возмущенно закинула ногу, выставив круглую коленку с синяком из-под стола. – Это ж такой роман был, ты чего!

Я представил остроглазую задорную буфетчицу с копной волос из рыжего хмеля и своего отца, мрачного, перетянутого портупеями и застегнутого на все пуговицы майора.

– Когда? – тихо спросил я.

– Чего когда? Да мы еще учились в школе… Ты че, правда не знал?

Воробьи подбирали крошки и, уже вконец обнаглев, прыгали у самых ног; на другом конце стола запели про пиджак наброшенный и непостоянную любовь, пели нудно, с деревенским завыванием. Дядя Слава, который учил меня кататься на коньках, проливал водку и пытался сказать какой-то тост, но его никто не слушал, и он в третий раз начинал: «А вот когда во время Карибского кризиса нас с Гошей отправили на Кубу…»

В сигаретном дыму Валет, распустив галстук, спорил с каким-то стариком, хмуро тыча в него пальцем. Этот жест был знаком мне с детства. Я налил водки и залпом выпил.

Шурочка тоже выпила, порылась в сумке и снова закурила. Протянула пачку и мне, я зачем-то закурил тоже. Курить было противно, я бросил сигарету под лавку и придушил ее каблуком.

Во рту осела табачная горечь, от дрянной водки голова гудела и начинала болеть.

Я твердо решил, что сейчас же незаметно выползу из-за стола, доберусь до машины и уеду в Ригу, но вместо этого чокнулся с краснолицым толстяком, похожим на Бисмарка, и выпил еще.

Меня развезло. Я слушал обрывки бестолковых разговоров и звон посуды; казалось, что на лицо мне садится паутина, я вяло обтирался рукой и отплевывался. Шурочка бубнила не переставая, прерываясь на свое «ну, погнали!», после чего по-мужицки зычно крякала и шумно занюхивала хлебом. Пахло укропным рассолом и киснущим оливье, кто-то жгучим шепотом, давясь от смеха, рассказывал похабный анекдот, кто-то бесконечно повторял: «А вот я, грешным делом, люблю…», но расслышать, что он там любит, мне так и не удалось.

Я разглядывал старческие лица, уродливые руки в пятнах, с узловатыми пальцами, и мне становилось тоскливо и бесконечно жаль этих никчемных, никому не нужных людей. Я смотрел на Шурочку, на ее дряблое лицо, похожее на сырое тесто, на сальные губы в остатках помады, и отвращение во мне мешалось с невыносимой жалостью. Было жаль и пыльных воробьев, суетящихся под ногами, и пожелтевшей рябины, и надрывно каркающих, кружащих над репейным полем ворон. Потом мне стало жаль себя и своей бестолковой, уже почти прожитой жизни.

Я вспомнил, как мы с Яной гуляли по пустырю за Еврейским кладбищем и разрабатывали тайный план побега, мечтали о нашей будущей жизни. Она говорила, что мы вернемся в Линде через десять лет, у нас будет двое детей, девочка выйдет рыженькой, а мальчик будет черноволосым. И вся наша родня увидит, как мы счастливы и любим друг друга, они все поймут и простят.

Я резко повернулся к Шурочке:

– Авилова, а когда ты узнала про Ригу? Про наш план?

Шурочка застыла с вороватым кроличьим выражением, было ясно, что сейчас она начнет врать. Я огляделся, Валета за столом не было.

Входная дверь была распахнута настежь, я прошел через темный предбанник коридора. Здесь по-прежнему стоял крепкий дух сапожной ваксы. Валета я нашел в дальней комнате, которая у нас почему-то называлась гостиной. Ничего не изменилось и тут: рыжий абажур, на стене свадебная фотография, похожая на старомодную открытку на тему любви, рядом в раме из ракушек – мать под сочинской пальмой. На другой стене – варварский натюрморт с омаром в окружении овощей и фруктов.

Валет сидел за круглым столом в тусклом конусе желтого абажурного света, перед ним лежали медали, армейские значки, погонные звезды, кокарды. Рядом стояла пузатая бутылка «Плиски», уже наполовину пустая. В руках Валет держал отцовский «браунинг». Он поднял голову, безразлично посмотрел на меня. В канифольном свете, похожем на мутную озерную воду, его лицо было старым и уставшим. Он отвинтил пробку, сделал глоток.

– Будешь?

Я выдвинул стул, сел. Коньяк обжег горло, оставив теплую горечь во рту.

– Возьми на память что-нибудь… – Он кивнул на медали и значки. – Если хочешь.

Я молча разглядывал золотистые крылышки, пропеллеры и звездочки. Выбрал гвардейский значок с рубиновой звездой и знаменем, убрал в карман.

– Дети есть? – спросил Валет.

Я ответил:

– Пацан…

– Это хорошо. У меня две девки… Восемь и двенадцать.

– Женат?

– Уже нет, – хмыкнул он. – Слава богу. А ты?

Я не ответил. Он гладил вороненую сталь «браунинга», его руки – крупные, загорелые – были точной копией моих. На правой синела татуировка.

– Ты знал, что мы с Яной собираемся бежать?

Валет первый раз посмотрел мне прямо в глаза.

– Чиж, ты что? – Он усмехнулся и начал выравнивать медали на столе. – Сто лет прошло, конец прошлого века…

– Авилова тогда к тебе липла… она растрепала?

Валет огрызнулся:

– Отстань, Чиж, не помню я. Забыл, понимаешь? И ты забудь.

– Я бы с удовольствием, да вот не получается. Никак не получается.

Валет отпил из бутылки, придвинул ее мне. Я пить не стал.

– Я тридцать лет с этим живу, понимаешь? – Я сжал кулак. – Тридцать лет я пытаюсь понять, почему она уехала без меня? Тридцать лет!

– Тридцать лет? Да ты за эти тридцать лет бате так и не позвонил! Ведь ни разу не позвонил, сволочь! – Валет грохнул ладонью по столу так, что медали звякнули. – Проваливай в свою Америку, не трави душу!

Я видел, как у него чуть подрагивали пальцы, он тоже заметил и сжал кулак. Я наклонился над столом и тихо сказал:

– Ты мне не указывай, колченогий.

Это был удар ниже пояса. Валет хромал до третьего класса.

Брат застыл, глаза его сузились. Ствол «браунинга» смотрел мне в грудь.

Я сглотнул. Валет тихо проговорил:

– Правды захотел, сучонок? Будет тебе правда…

Он поперхнулся, кулаком вытер губы.

– Сдала вас Шурочка, с потрохами сдала. Я ее отодрал разок. Как сидорову козу. На островах. На песочке прибрежном…

Валет резко засмеялся, он начал говорить торопливо, словно боялся, что не успеет.

– Она-то все и выложила. Когда, куда… Хитер, думаю, Чижик-пыжик! Удрать задумал, сукин сын! Ну поезжай, мне же лучше, комната моей будет. А потом решил, что надо напоследок проучить Чижа. Чтоб знал…

9

Комната исчезла. Я увидел неяркие звезды, на тусклую луну наползала молочная муть. Увидел туман, он сползал с дальнего берега и стелился по озеру, как дым. Часы в замке пробили два, где-то заплакал ребенок. В слободе играла музыка, кто-то горланил латышскую песню.

Я увидел Валета, как он, пригнувшись, подобрался к темному окну, тихо постучал. Почти сразу приоткрылась рама. Яна, вглядываясь в ночь, удивленно прошептала:

– Чиж? Мы же договорились у часовни…

– Туда нельзя, – быстро перебил ее Валет, прикрывая рот ладонью. – Там караваевские бухают, у часовни. Мы у ивы переждем, а после сразу на станцию.

Яна скрылась в темноте комнаты.

– Держи! – Она подала Валету дорожную сумку. Потом ловко соскочила в траву и аккуратно закрыла раму.

Валет, закинув сумку за спину, развернулся и быстро пошел. Яна догнала его, пошла следом.

– Через Еврейское кладбище пойдем, – бросил он через плечо, – чтоб не нарваться на кого-нибудь.

Они пошли кружной дорогой, сначала через овраг, там было черно, лишь внизу тускло сиял ручей, потом тропа запетляла среди жухлого малинника, после поднялись на холм, утыканный вросшими в бурьян надгробиями. Запыхавшись, вышли к озеру, добрались до ивы. Там к стволу были привязаны две лодки, еще одна лежала вверх дном на берегу. Валет кинул сумку, сел на лодку, закурил. Яна перевела дыхание, подошла ближе.

– Валет. – Это уже был не вопрос, она хмуро смотрела ему в лицо.

Он выпустил дым, сплюнул и усмехнулся.

– Догадливая.

– Где Чиж? – Яна сжала кулаки.

– Угомонись. Мне потолковать с тобой надо, прежде чем вы в Ригу сорветесь.

– Откуда ты…

Валет засмеялся:

– Вот бабы! Шурка твоя все растрепала. Вы ж что кошки – вам брюшко почеши…

Яна потянулась за сумкой, Валет перехватил ее руку.

– Да погоди ты…

Она выпрямилась, брезгливо высвободила руку:

– Давай говори, что хотел.

Валет щелчком отправил оранжевый огонек окурка в темноту.

– Ян, ты же умная баба. На хера тебе этот мозгляк дался? Тем более в Риге. Он же сопляк, не мужик, да никогда мужиком и не станет. Я его с пеленок знаю, он всю жизнь чудиком малахольным был…

Яна усмехнулась:

– Понятно. Ты, значит, себя предлагаешь взамен? Так, что ли?

Валет, ухмыляясь, откинулся на локти.

– А что? Я суну – ты и разницы не почуешь, а уж по части техники он мне и не конкурент вовсе. Да тебе Шурка небось хвастала?

Яна молчала, потом тихо произнесла:

– Ну и мразь же ты… Что ты, что папаша твой!

Валет пружиной вскочил с лодки, Яна отпрянула, но он цепко ухватил ее за ворот куртки.

– Ну да! – сипло зашептал он ей в лицо. – А ты такая же шалава, как мать твоя, потаскуха рыжая.

Он с силой рванул пояс юбки, материя затрещала, Яна вскрикнула, сделала шаг назад и, размахнувшись, ударила его кулаком в лицо. Валет удивленно охнул, из носа и губы брызнула кровь:

– Ах ты… Тварь фашистская!

Яна вырвалась, побежала. Валет прыгнул ей на спину, повалил на землю и подмял под себя. Она хотела крикнуть, он зажал ей рот, другой рукой сдавил горло. Он налегал всем телом, его кровь капала ей на лицо, Яна хрипела, брыкалась. Потом в горле у нее что-то хрустнуло, она вытянулась и затихла.

– Вот тварь… лицо разбила… тварь.

Валет, пятясь на карачках, отполз к стволу. Тут его вырвало. Он хотел закурить, но руки ходили ходуном, спички ломались, он со злостью выплюнул сигарету и зашвырнул коробок в воду.

– Сама виновата… тварь, – забормотал он, горбясь и потирая руки, будто от холода, а глаза, не моргая, смотрели на труп.

10

– Там лодки были, я у лихачевской цепь выдрал якорную, у него гиря чугунная вместо якоря была, пудовая. – Валет говорил, глядя куда-то мимо меня. – Я ее этой цепью обмотал, короче, подгреб к омуту, там, за ивами, где сомов брали, помнишь? А сумку сжег после. Даже не раскрывал. Сжег, и все.

Я смотрел на дрожащую черную дыру в стволе «браунинга», на медали, разложенные по столу, на пузатую бутылку болгарского коньяка… И видел, как Валет волок мертвую Яну к лодке, обматывал цепью, осторожно, чтоб не шуметь, опускал в воду. Как она погружалась в коричневую воду, как гиря тянула ее на дно, а волосы неспешно струились, словно водоросли. А я в это время стоял у часовни и ждал ее.

Валет, не выпуская пистолета, подвинул к себе коньяк. Отвинтил пробку и, запрокинув голову, сделал большой глоток.

– Проучить я вас хотел… – сказал он, морщась и вытирая рот ладонью.

Я отпихнул стол, целясь ему в живот. Валет, взмахнув руками, завалился назад вместе со стулом, ножки у стола треснули, и столешница рухнула, рассыпая медали и осколки бутылки по полу. Я отбросил свой стул и, прыгнув Валету на грудь, кулаком ударил в лицо. Он звонко стукнулся затылком в пол и застыл. Браунинг лежал у ножки кровати, я дотянулся до него. Валет замычал и открыл глаза. От него пахло «Тройным» одеколоном, прямо из нашего детства. Я приставил ствол к его лбу.

– Сволочь… – прохрипел он. – Давай…

– Ты мне всю жизнь испоганил, паскуда! – зарычал я, вдавливая ствол ему в лоб.

Валет оскалился, засмеялся, губы у него были разбиты в кровь:

– Наша кровь, коршуновская. Жми, братан, не робей!

Под моим локтем колотилось его сердце, палец ощущал тугую пружину курка, я сипло и часто дышал, чувствуя, как во мне растет какой-то страшный звериный восторг, словно я научился летать и вот сейчас взовьюсь прямо под облака. Ничего подобно я не испытывал в жизни.

Потом я увидел его глаза, в них не было страха – только торжество и превосходство.

Когда я вышел, уже смеркалось. Поминки выдыхались. Тянуло самоварным дымком, по столу были расставлены свечи и керосиновые лампы, они коптили, от подрагивающих огней вокруг бродили фиолетовые тени.

Я пошел вдоль озера, постоял у ив, вода совсем не двигалась, и казалось, что по ней запросто можно дойти до того берега, где замок сливался с деревьями парка и чернел на фоне гаснущего неба. Я достал «браунинг», бросил его в воду.

Начал накрапывать дождь, я направился к часовне, пошел напрямик через репейник, как мы ходили в детстве. Двери по-прежнему были заколочены, здесь не изменилось ничего. Я нашел на северной стене, рядом с окном, имя, которое выцарапал тридцать лет назад. Провел пальцем по каждой букве. Да, все на месте. Буква «А» тогда получилось хромой, нож сломался.

Я поднял голову, крупные капли били по лицу, начинался ливень. Пошарив по карманам, нашел ключи от своей нью-йоркской квартиры. Выбрав подлиннее и с острой кромкой, я доцарапал ножку у «А». Это было единственное, что я мог исправить.

Агностик

– Даже не однофамилец, – отвечал обычно Куинджи, вежливо улыбаясь. – Ни эллинов, ни татар в роду не имею, – сухо добавлял он, глядя в глаза собеседнику и энергично потирая сильные загорелые руки.

Такими руками можно запросто задушить человека, однако Ларс Куинджи предпочитал расправляться со своими жертвами более изящным и изобретательным образом – при помощи слов.

1

Все утро накрапывал нудный дождь, а после обеда поднялся северный ветер и, бодро растолкав серое стадо туч, вмиг расчистил октябрьское небо. Оно оказалось ярким и синим, словно свежеокрашенным.

С верхних этажей «Кондор-Трайбеки» распахивался бескрайний горизонт, и тевтонское слово «ландшафт» теряло оловянную тяжесть и наполнялось свежим, воздушным смыслом. Прямо на восток, за ажурным мостом, как на ладони лежал весь Бруклин: кубики красных домов на Краун-Хиллс, мертвые трубы заброшенной фабрики Кристи, справа тянулись и исчезали в рыжей листве Сансет-парка плоские, покрытые варом и утыканные спутниковыми тарелками крыши китайского квартала. Над ними кругами носились голуби, а дальше сквозь дымку проступало «чертово колесо» на Кони-Айленд. При желании можно было даже различить горошины кабинок. За колесом угадывался океан.

Чико, девятнадцатилетний мойщик окон, тихо насвистывал Вésame mucho и разглядывал «чертово колесо». Оно казалось неподвижным, но на самом деле едва заметно вращалось. По горизонту, словно мишень в ярмарочном тире, пополз прозрачный силуэт океанского судна. Разобрать, под каким флагом корабль, оказалось делом дохлым. Зазевавшись, Чико забыл пристегнуть карабин. Сорвавшись и пролетев почти полторы сотни метров, он упал на крышу экскурсионного автобуса из Алабамы.

Ларс Куинджи только что вышел из душа и как раз выбирал галстук, когда услышал полицейские сирены. Ларс, с мокрыми волосами, голый и загорелый, прошлепал босиком на балкон. Не касаясь перил, вытянул шею, пытаясь заглянуть вниз. С высоты сорок второго этажа улица выглядела обычно – желтые букашки такси, белые гусеницы автобусов, муравьи-пешеходы. На соседней башне, покачиваясь на ветру, висела пустая люлька. Десять минут назад Ларс с завистью разглядывал парня, бесстрашно орудующего длинной шваброй, у него самого потели ладони от одной мысли оказаться в хлипкой корзинке на такой высоте.

Ларс поежился и вернулся в спальню. Выдернул лимонный галстук, прихватив двумя пальцами, приложил к голой груди. Пожевал губами, глядясь в зеркало, после одобрительно кивнул и бросил галстук на кровать. Галстук золотым угрем упал в косой солнечный луч, деливший пол спальни и кровать по диагонали.

Куинджи было за пятьдесят. Поджарый и жилистый, он и сегодня мог влезть в джинсы, которые носил в университете. У него было породистое, чуть лошадиное лицо, матовый крутой лоб с залысинами, хищные хрящеватые уши и крепкий нос с высокой горбинкой, которая всегда обгорала на солнце. В четыре года у него обнаружили астму. От лекарств толку не было, он кашлял и задыхался. Как утопающий, вцепившийся в спасательный круг, Ларс ни на секунду не расставался с ингалятором, даже во сне он сжимал в кулаке спасительный баллончик. Через год, сменив с десяток врачей, мать разыскала какую-то знахарку-хорватку, которая посоветовала давать Ларсу свиную кровь. Каждое утро мать приносила ему стакан свежей крови из мясной лавки. Потом его на год увезли в Палермо. К августу астма прошла – итальянский климат помог или свиная кровь, сказать трудно, но Ларса до сих пор передергивает от того сладковатого, ржавого привкуса. От Палермо в памяти осталась какая-то слепящая рябь, лазоревые пятна и Поко-Пикколо – портовый дурачок, навсегда вселивший в Ларса ужас сойти с ума. Он донимал мать расспросами, и та, по простоте душевной, ляпнула, что таким манером Господь карает непослушных мальчиков. Что и говорить – босоногий Пикколо надолго стал главным героем ночных кошмаров маленького Куинджи. А после, в зрелые годы, уже называя себя агностиком и посмеиваясь над религиозными ритуалами, бесами и загробной жизнью, он часто и всерьез задумывался над тем, в каких же потемках и по каким сумрачным долинам блуждает разум безумца.

Ларс с досадой оглядел просторную спальню, светлое окно во всю стену, яркое небо, макушки небоскребов Уолл-стрит, которые, как недомерки, привстав на цыпочки, пытались заглянуть в комнату.

«Вот ведь глупость, – раздраженно подумал Куинджи, – угробить чертову уйму денег и не сметь выйти на балкон!»

Он патологически боялся высоты. На смотровых площадках и мостах у него кружилась голова, ноги подгибались и становились ватными, накатывала дурнота. Он знал наверняка, что никогда и ни за какие деньги не прыгнет с парашютом. Да он и не собирался. До переезда в Трайбеку он относился к своей акрофобии снисходительно, как к нелепой причуде психики, в целом устойчивой и рациональной.

Куинджи скучал по своему прежнему жилью – допотопному особняку на Вест-сайд, кривобокому и узкому, словно стиснутому с боков двумя такими же домами-пенсионерами. Фасад, выложенный диким красноватым камнем, был похож на поджаристое овсяное печенье. В сумрачных комнатах пахло пылью и мастикой, лестницы с резными перилами круто взбирались вверх и скрипели на все лады. Как ему не хватало этого скрипа! Камин, с черным, как ад, зевом за кованой решеткой, кожаные кресла-великаны, беспощадно убаюкивающие свои жертвы, толстые, вытертые ковры из неведомых восточных стран – Куинджи, закрыв глаза, запросто мог вспомнить каждую царапину, каждый узор.

– Вот ведь глупость, – громко произнес он, глядя в зеркало; зазеркальный Куинджи не спорил.

Причина переезда была нелепа, Ларс осознавал это, но поделать с собой ничего не мог: однажды, проснувшись среди ночи, он с тошнотворной ясностью представил себе, как стареет. Как он стремительно и необратимо дряхлеет вот на этой самой кровати, похожей на древний катафалк, а из тусклой бронзы рам, насмешливо топорща тараканьи усища, на процесс распада взирают зализанные антикварные господа в кружевных воротниках и морские пейзажи с одинокими кораблями в бурных волнах. Ему послышалось даже, что особняк по-стариковски вздыхает и сердобольно кряхтит трухлявыми балками, мол, ну что поделаешь, брат, все там будем.

С той ночи Куинджи стало казаться, что дом затеял состарить его, злокозненно обволакивая пыльной паутиной уюта. Вырваться из сонного плена турецкого дивана или мягкой хватки плечистых кресел становилось все трудней. Арестантские полоски жалюзи ложились на пол при закате, рассветная муть встречала зловещим крестом оконного переплета на потолке. В любой, едва приметной трещине на стене, чешуйке облупившейся краски дверной рамы, в сладковатом запахе гнилой воды в цветочных вазах Куинджи чудился приговор. Он был готов поклясться, что его тело стремительно стареет вместе с домом и что он физически ощущает этот процесс. Ларс, холодея, вглядывался в зеркало, а за его спиной хохотали и гримасничали тени.

Избавление пришло внезапно: Тима Кларка в конце концов переманили в голливудский филиал, и он великодушно уступил свой пентхаус в «Кондоре» Ларсу Куинджи. Две башни в Трайбеке уже достраивались, сдача была намечена на август. Спортивный клуб, SPA с ловкими таиландскими массажистками, бассейн, скоростные лифты, чуть ли не каррарский мрамор и скандинавский дизайн, но главное – вид: верхние этажи разошлись еще до закладки фундамента. В строительной конторе Куинджи разглядывал глянцевые каталоги, нежно гладил образцы черного камня и зеркального паркета; после, улыбаясь, подписал контракт и тут же внес аванс.

2

Если б не Ивонна, Ларс ни за что не согласился бы пойти на эту премьеру, совсем не его статус – какая-то захудалая труппа то ли из Польши, то ли из Литвы, фамилию режиссера, состоящую из почти одних согласных, невозможно было не то что запомнить – выговорить. Наверняка будут умолять написать рецензию в «Таймс» или «Нью-Йоркер».

«К черту пошлю! Решительно и бесповоротно, – ворчал Ларс, выбирая запонки. – Сам факт моего присутствия на спектакле уже выводит этот балаган на незаслуженно высокий уровень. С них и этого хватит. Не говоря уже об убитом вечере».

Он, проходя на кухню, щелкнул пультом, телевизор включился и приглушенно забубнил. На канале NYОne шли местные новости, с вертолета показали дом Ларса, соседнюю башню, пустую люльку. Потом возникла энергичная мулатка в интеллигентских очках и с микрофоном: она тараторила, кивая на красный автобус с надписью «Алабама – родина храбрых». За ее спиной сгрудились прохожие, сновали медики и полиция.

Ларс вытащил из холодильника оранжевую потную бутыль сока, сделал пару глотков из горлышка.

– Хорош трепаться, погоду давай! – недовольно крикнул он мулатке, которая как раз пыталась заарканить какого-то доктора, воинственно тыча в него микрофоном. Ларс возмущенно защелкал по каналам, ничего не найдя, быстро выдохся и выключил телевизор.

Считая себя демократом, Куинджи запросто ездил в подземке, пил в жару дешевый «Бадвайзер», бегал трусцой вдоль Гудзона в застиранном спортивном костюме. Тот факт, что он влиятельный критик (иногда его называли «самым влиятельным», он пожимал плечами и кивал: «К вашим услугам!») и что его голос, пожалуй, решающий в совете директоров «Девятого канала», лишь добавлял его демократизму пикантности. Он любил поболтать с таксистом, по-свойски схлестнуться с барменом или официантом на тему бейсбола. Он всегда оставлял щедрые чаевые, не столько по причине природной расточительности, сколько из кармических соображений.

С кармой дела обстояли неважно, шансы на рай были невелики: лишь в последние годы Ларс стал помягче и пообходительней, а в начале карьеры он подписывал критические статьи псевдонимом Бритва. Псевдоним соответствовал и форме, и содержанию. Сегодня эти статьи зубрят студенты на факультетах журналистики.

Куинджи с ходу уяснил, что критиков никто не любит, поэтому и не пытался понравиться. Главное – чтоб запомнили. Это для начала.

Тогдашняя театральная критика отличалась вегетарианским простодушием. Его маститые коллеги пересказывали содержание пьесы, вяло поругивали или флегматично похваливали режиссера, а в конце перечисляли фамилии актеров. Критикессы напирали на костюмы и декорации, стервы непременно сообщали, что Джульетте за сорок, а Медея – жена режиссера. Такое называли «острой критикой», и это считалось почти скандалом.

Куинджи смерчем ворвался в эту затхлую богадельню, рухнул метеоритом в лесное болото. Мужья, краснея от хохота, вслух читали за ужином его статьи, офисные остряки заучивали трескучие пассажи, коллеги-журналисты пытались подражать стилю, воровали звонкие глаголы и сочные прилагательные. Бритва стал известен и почти знаменит.

Появились деньги. Все складывалось просто великолепно: ведь тот зануда, который утверждает, что слава и деньги не приносят счастья, как правило, не обладает ни тем ни другим.

Цель оправдывает средства – Куинджи не скромничал. Эрудит, трудяга и почти полиглот, он днями просиживал в архивах и библиотеках, а ночами по десять раз переписывал статью, снова и снова, до тех пор, пока каждое слово не било в яблочко. После его рецензии старик Сазерленд свалился с инсультом. Ларс в интервью «Третьему каналу» заявил, что искусство требует жертв, и после еще что-то добавил по-латыни, равнодушно почесывая подбородок.

Он стал часто появляться в разных программах. Ведущие его уже побаивались, особенно после того, как Куинджи в прямом эфире разорвал в клочья задиру О’Райли. После еще минут пятнадцать задавал ему вопросы, как двоечнику, а под конец встал и сказал, что хотя передача еще не кончилась, у него нет ни малейшего интереса тратить время на беседу с невеждой и дураком, и посоветовал телезрителям тоже заняться чем-нибудь полезным. Извинился и вышел из студии.

3

У Ивонны не было ноги, и это здорово усложняло дело – так бы Ларс давно уже ее бросил. По крайней мере, именно этим он оправдывал непомерно затянувшиеся отношения, которые он толком не мог даже классифицировать. Ну да, он с ней спал, но это тоже ни о чем не говорило.

Ивонна обладала редким даром: каждое слово, жест, улыбка, даже и не улыбка – тень, улыбалась она скупо, лишь бровями, само ее присутствие ощущалось как благодеяние, как милость. Ларса бесило ощущение задолженности, ощущение, что его облагодетельствовали, не спросив согласия.

Она почти не хромала: потеряла ногу в семь лет, с ее слов – угодив под газонокосилку на родительском ранчо где-то в окрестностях Цинциннати. Ивонна научилась ловко ходить на протезе, ее походка напоминала плавный танец, с едва заметным акцентом в нечетной доле. Эта синкопа придавала ей некоторый шарм, если, конечно, не знать, что левая ступня сделана из пластика телесного цвета.

Когда Куинджи первый раз увидел протез, он сразу и не понял, даже сморозил какую-то глупость про грязную пятку – обе ноги торчали из-под простыни, у искусственной подошва казалась темней, и пальцы были спаяны вместе, как кусок мыла. Кто мог вообразить, что у этой гордячки, которой он домогался с непонятной даже ему самому настойчивостью почти месяц, окажется такой дефект?

Куинджи остановил выбор на темно-синем двубортном пиджаке и серых твидовых брюках. Он думал о том, что хорошо бы сейчас плюнуть на хромоножку, рвануть в «Ла Гуардию», оттуда – первым рейсом на Сент-Джон, нанять там яхту, а ночью, развалившись на палубе, пить сладковатый местный ром и глазеть в черное звездное небо. Такие звезды бывают только на экваторе: сперва видны самые яркие, после проступают потусклее, а под конец, когда глаза привыкнут к темноте, вдруг открывается черная бездна, усыпанная едва различимой звездной пылью, живой и подмигивающей. И такая восторженная жуть берет, будто узнал самую жгучую тайну на свете. А утром, совсем рано, когда солнце только-только…

Распахнулась входная дверь, влетел сквозняк. Вместе с ним вошла Ивонна.

– Голый! – с презрительным возмущением констатировала она, звонко шлепнув себя по бедру лайковыми перчатками брусничного цвета. – Мойщик там убился, крышу автобуса насквозь пробил.

Ивонна опоздала родиться лет на сто. В сегодняшней наскоро скроенной Америке она казалась насквозь пропитанной траурным югендштилем, берлинским декадансом кануна хрустальных ночей и высокомерным пренебрежением ко всему румяному и здоровому. Бронзовые виньетки массивного ошейника с аметистами повторяли пренебрежительный изгиб ее бровей, ей действительно было наплевать на то, что вы о ней думаете, и она этого не скрывала. Куинджи никогда не испытывал к женщине подобного чувства – какой-то болезненной тяги пополам с ненавистью, жутковатой гремучей смеси, приправленной хорошо замаскированным страхом, в котором он не признавался даже себе. Это напоминало его проклятую высотобоязнь. И было похоже на ощущение, когда, закрыв глаза, ведешь рукой по шершавой стене, боясь напороться на ржавый гвоздь.

В такси Ивонна тут же достала телефон и стала проверять почту, выставив вверх костлявое колено в молочном чулке. Ларс от скуки пытался разобрать фамилию шофера на карточке – сквозь мутный пластик проступало нечто славянское и непомерно длинное. От Ивонны пахло чем-то пряным, приторным, Ларс, гордящийся среди прочего и своим обонянием, безуспешно пытался определить запах, равнодушно разглядывая кирпичные стены, разрисованные уродливыми граффити.

Уже проехали Колумбийский университет – мимо проскочили почти царские ворота с колоннами и львами, над мельтешней хищных пик ограды викингами пронеслись рыжие клены. Въехав в Гарлем, свернули с Бродвея, тут же влетели в колдобину, шофер непонятно, но с душой выругался.

Больные деревья, кособокие машины у тротуара, тусклые лица – все выглядело выгоревшим и пыльным. Зачастили облезлые вывески на испанском.

– Долго еще? – тихо спросил Ларс, чуть тронув локоть Ивонны.

– Уже… почти… там, – с расстановкой проговорила она, не отрываясь от экрана.

– Ну и дыра… – пробормотал Ларс себе под нос, зло отвернувшись к окну.

Пунцовый кусок заката промелькнул в щели между домов, ослепив на миг, и тут же окрасив все вокруг темно-фиолетовым.

«Все, хватит! Сегодня же! – Ларс сунул кулаки в карманы брюк. – Сразу же после этого дурацкого балагана! К чертовой матери! Соплячка…»

4

Опасения Ларса оправдались – место оказалось настоящей дырой. Когда-то здесь располагался отель, очевидно, не без претензий, на облупившемся фасаде по гвоздям, к которым крепилась вывеска, можно было разобрать название – «Ницца». Судя по всему, последняя волна нелегальной эмиграции из Мексики, наводнившая соседние кварталы, угробила заведение. Ларс тоскливо прикинул, что лет через тридцать вся Америка превратится в нечто подобное: трухлявая «Ницца», а вокруг – крепкий дух жареного лука, треньканье гитар и пыльные лачуги, набитые коренастым, веселым народцем.

«А я буду лежать на палубе и глазеть в звездное небо», – подумал он, распахивая перед Ивонной тяжеленную дверь.

Противный запах обдал их, разило намокшим старьем и скипидаром.

«Красят они тут, что ли…» – брезгливо ступая по грязному мрамору, подумал Куинджи.

На электричестве явно экономили, желтые лампы горели вполнакала, колонны, толстые и грязные, как слоновьи ноги, уходили вверх и что-то там подпирали. Потолок лишь угадывался в темноте, на стенах проступали аляповатые приморские виды, скорее всего, именно Ниццы, с одинаковыми пальмами и треугольными парусами на горизонте. Пожухнув, фрески неожиданно приобрели выигрышный античный вид.

У стен топтался какой-то люд, поодиночке и группами. Через распахнутую дверь было видно, как бритый наголо здоровяк в белой рубахе переставляет на барной стойке поблескивающие бутылки. Из той же двери появился долговязый старик. Замер, вытянув индюшачью шею, огляделся и, чуть подпрыгивая на тощих ногах, бодро направился к Ларсу.

– Такая честь! – хватая ладонь Куинджи обеими руками, холодными и сухими, проговорил он актерским баритоном, неприятно приближая свое дряблое лицо. – Шталмейстер труппы Отто Кранц.

При этом он подмигнул Ивонне и франтовато щелкнул каблуками.

Ларс с брезгливой аккуратностью вытянул кисть из стариковой хватки, сунул в карман. Хотелось вымыть руки. Все было нехорошо, жутко. Куинджи кивнул, притворно зевая, отвернулся, чтобы скрыть гадливое выражение.

На старике была тесноватая фрачная пара, к лацкану приколот какой-то маскарадный орден с фальшивым рубином и скрещенными мечами. Шталмейстер Кранц был высок и костляв, впалые виски в старческих пятнах, белые адмиральские бакенбарды, глаза рачьи, вокруг темные круги.

Старик важно пыжился и тут же угодливо кланялся, складываясь, как столярный метр, при этом рот у него кривился вправо, а шея вытягивалась, как у черепахи, так что был виден серый край нечистого воротника. К Ивонне он не обращался, лишь изредка поглядывал, моргая и пуча глаза.

– Современного зрителя не устраивает традиционный театр, современный зритель желает новых ощущений. – Старик презрительно выпятил сизую губу с фиолетовой горошиной, он явно не испытывал симпатии к современному зрителю. – Им катарсис подавай, да такой, чтоб до потрохов пробрало. До костного мозга чтоб!

Ивонна хмыкнула, а шталмейстер довольно ухмыльнулся и сладострастно повторил:

– До мозга чтоб!

Старик перевел дыхание и, чуть не захлебнувшись от пафоса, продолжил:

– Тело! Тело есть мера всех вещей и истина в чистом виде, мой дорогой мистер Куинджи! Слово написанное – ложь, слово произнесенное – ложь вдвойне. У слов одна цель – извращать, маскировать, приукрашивать. Короче, лгать. Не так ли, мистер Куинджи?

Ларсу казалось, что над ним издеваются. Он слушал, кивал, сухо улыбался, стиснув зубы. Старик взглянул в глаза, по-волчьи ощерился и азартно продолжил:

– Движение, жест – вот критерий истины, ибо тело есть носитель правды. Паганини, играя на скрипке, уже лукавит, лукавит непроизвольно, веруя, что через него говорит Бог. Наивно забывая, что между ним и аудиторией возникает посредник – скрипка, вносящая неизбежное искажение в божественный текст послания.

Некто юркий с собачьим взглядом поднес напитки. Куинджи хотел отказаться, но, представив, как старикан будет уламывать его, плюнул и взял высокий стакан. Оказалось что-то» цитрусовое с граппой. Тут же появилась проворная муха, настырно пытавшаяся сесть то на край стакана, то на рукав.

Старик, словно вспомнив что-то, схватил Ларса за локоть:

– А вот такой вопрос, не сочтите за бестактность, господин Куинджи, философского свойства: что для вас важнее – выиграть, незаметно смухлевав, или же проиграть, честно соблюдая все правила? А?

Ивонна, отгоняя муху, фыркнула и проговорила, глядя в нарисованные на дальней стене морские просторы:

– У мистера Куинджи косточки врагов похрустывают под каблуком. Что январский снежок. Идет и собой любуется.

Ивонна обожала говорить подобные гадости, особенно прилюдно. Ларса удивило, что он даже не рассердился. «Все верно, к черту! Уже не важно, пусть болтает, – подумал он. – Сегодня же, сразу же после балагана!»

В этот момент Отто Кранц ловким, кошачьим жестом поймал назойливую муху, молниеносно сцапав ее жменею с плеча Куинджи. Поднес кулак к уху, загадочно улыбаясь, прислушался, а после вдруг сунул муху в рот и проглотил.

Ларса чуть не вырвало.

Кранц близоруко моргнул и простодушно произнес:

– Щекочется.

5

Ударил гонг. Тяжелый медный звук траурно поплыл по фойе. Публика потянулась к распахнутым дверям.

Прежде здесь, должно быть, располагался ресторанный зал. С высокими колоннами и тяжелыми портьерами цвета запекшейся крови, циклопическими коваными люстрами на цепях. Сейчас люстры не горели, пыльные столы были сдвинуты в дальний угол рядом с полукруглой сценой, освещенной сверху слабым красноватым прожектором. Стулья, кое-как расставленные по сумрачному залу, сформировали кривые ряды. Паркетный пол даже не подмели.

«Если режиссер ставил задачу вызвать чувство омерзения еще до начала спектакля, то он успешно с ней справился», – подумал Куинджи, садясь в большое кресло, церемонно указанное Кранцем. Ивонна придвинула стул, села рядом, закурила и, стряхивая пепел на пол, принялась разглядывать зрителей. Те безучастно и молча, как статисты, рассаживались. Публики оказалось мало – большинство мест остались пустыми.

Ларс крутил в руках стакан, стекло стало теплым и липким, от приторной смеси слегка мутило. Он поставил стакан на пол, пристроив к ножке кресла. Теперь липкими казались и пальцы, и ладони, опять мучительно хотелось вымыть руки.

Свет на сцене погас. В темноте мерцающей точкой краснела сигарета Ивонны. Слева шумно дышал старик, от него тянуло чем-то кислым.

«Мухами», – угрюмо подумал Куинджи, ощущая растущее раздражение. Сидеть в полной темноте казалось глупо и унизительно.

– Это что? – сердитым шепотом спросил он.

– О! – скрипнув стулом, тут же отозвался старик. – Это Шекспир!

«Новаторы хреновы!»

У Ларса вдруг закружилась голова, непроглядная темень, утратив форму зала, постепенно стала вытягиваться, разрастаться, постепенно превращаясь в бездну. Он вцепился в поручни, зажмурился, ощущая, как сжалось сердце и перехватило дыхание. Из живота, медленно поднимаясь вверх к горлу, подкатила волна ужаса, как тогда, в детстве, когда, заходясь в кашле, он был уверен: еще мгновенье – и он задохнется. Удивительно, Ларс исцелился от астмы тысячу лет назад, а страх смерти, испытанный тогда, навсегда притаился где-то внутри, не тускнея и не слабея.

Снова ударил гонг. На сцене зажглась жидкая красная подсветка. Сознанию оказалось достаточно такой ничтожной зацепки, чтобы расставить все по своим местам – появился твердый пол, обозначился не столь уж высокий потолок. Горло отпустило, Ларс осторожно вдохнул. Мокрая рубаха прилипла к спине и противно холодила кожу. Мутный пунцовый свет вдруг напомнил Ларсу о детском увлечении фотографией: он тогда соорудил в кладовке настоящую лабораторию – с черным шестикратным увеличителем на штанге, большими кюветами и красной лампой на витом шнуре. На фотобумаге, опущенной в раствор, проступали в красном мареве какие-то неясные пятна, которые волшебным образом постепенно собирались в знакомое лицо или привычный пейзаж.

На сцене творилось нечто подобное – в вязкой мерцающей красноте скорее угадывалось происходящее, разум, ухватившись за узнаваемый нюанс, тут же дофантазировал картину. Сначала Ларсу почудился гигантский паук, он перебирал лапами и покачивался в такт глухому и мерному барабану – казалось, что где-то совсем далеко проходит парад и оттуда доносится утробное «бух-бух-бух». Потом паук распался – четыре мима, изогнувшись мостиком, по-крабьи расползлись по углам сцены. Из темноты в центр величаво выступил, почти выплыл, некто в короне. Он не отбрасывал тени, и Ларс с удивлением заметил, что ноги актера не касались пола.

– Это знаменитая «Мышеловка», – скрипнув стулом, восторженно шипел сзади Кранц. – Убийство Гонзаго.

Король тем временем растянулся на сцене, пристроив корону на животе. Крабы, помедлив, осторожно начали сжимать кольцо вокруг спящего. Барабанный бой нарастал, будто приближался. К нему добавилось гулкое эхо, казалось, что невидимый парад переместился в глубокое ущелье. Крабы обвили спящего, клубок тел забился в конвульсиях и вдруг замер. Из узла человеческих тел вытянулась вверх рука с короной.

– Где же принц? – тихо спросил Куинджи с нотой сарказма, откинув голову назад.

– Я здесь, – неожиданно ответила Ивонна.

– Ты? – Ларс резко повернулся к ней, лица было не разглядеть, лишь красный блик в волосах.

– Как? Вы не знали? – встрепенулся старик, точно испугавшись. – Госпожа Ландау… ну как же… «Терра Берлиника» прошлого года, «Золото Рейна» в Штутгарте, в Лондоне с Редгрейв, премия Лоуренса Оливье?

Куинджи давно уже не следил за театральными новостями – да и не генеральское это дело, критические статьи писал за него дрессированный молодняк, Ларс слегка редактировал текст и ставил подпись. Управление каналом и потасовки в совете директоров отнимали все время. Фамилия Ландау напомнила ему какой-то давний скандал, что-то связанное с семейной драмой – то ли убийство, то ли самоубийство. Ларс даже вспомнил имя – Максимилиан, точно, Максимилиан Ландау. Режиссер Ландау. Куинджи разгромил его «Тартюфа», спектакль сняли сразу после премьеры. Так, значит, Ивонна…

– Роль Гамлета и раньше успешно исполняли женщины, – с суетливым азартом влез старик, словно боясь, что его перебьют, – божественная Сара Бернар…

– …и тоже без ноги, – брякнул Ларс, цепенея от сказанного и не понимая, как такое могло сорваться у него с языка.