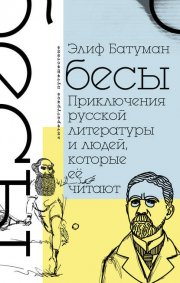

Читать онлайн Бесы. Приключения русской литературы и людей, которые ее читают бесплатно

Elif Batuman

The Possessed:

Adventures with Russian Books and the People Who Read Them

* * *

Печатается с разрешения автора и литературного агентства The Wylie Agency (UK), Ltd.

© 2010, Elif Batuman

© Григорьев Г., перевод на русский язык, 2018

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2018

Предисловие к русскому изданию

Дорогие читатели! Эта книга вышла в США в 2010 году под названием «The Possessed» («Одержимые»). Именно так английские переводчики некогда озаглавили роман Ф. М. Достоевского «Бесы». (Вдохновением для моей книги стало замечательное, как мне казалось, сходство между сюжетом Достоевского и некоторыми событиями, происходившими на факультете сравнительного литературоведения в Стэнфордском университете, когда я была там аспиранткой.) Название «Одержимые» мне понравилось тем, что оно отсылало к Достоевскому – но при этом сохранялась определенная дистанция. Поскольку теперь моя книга выходит на русском языке как «Бесы», эта дистанция исчезла.

Странно и, честно говоря, немного неловко публиковать книгу в России под названием романа Достоевского. Боюсь показаться наглой самозванкой. Впрочем, «Бесы» Достоевского начинаются, как вы знаете, с эпиграфа из Евангелия от Луки о том, как бесы «вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло». То есть существенная характеристика этих бесов – свобода передвижения. Они могут оказаться в самых неожиданных местах. Значит, почему бы и не здесь?

Большая часть этой книги была написана в период с 2005 по 2007 годы в аспирантуре. Повествуемые события же произошли и того раньше: с 1990-х годов, когда я начала изучать русский язык, по 2006 год, когда я отправилась в Санкт-Петербург от журнала «Нью-Йоркер», чтобы описать реконструкцию Ледяного дома Анны Иоанновны. Тогда я даже не могла себе представить, что однажды мои очерки будут опубликованы на русском языке. Этот перевод для меня – великая честь…

Как вы, незнакомые новые читатели, отнесетесь к моей книге? Думая об этом, я испытываю некоторую тревогу, ощущение несвоевременности; как будто эта книга появляется не вовремя, некстати. Впрочем, для меня это не впервые. Я c детства чувствовала себя «не вовремя» и «не очень кстати». Возможно, это одна из причин, почему я полюбила русскую литературу. По словам замечательного критика Виктора Шкловского, «русская великая проза опоздала сравнительно с западноевропейской в своем появлении, но, появившись, осознала себя и мир по-своему». Вот именно этот мир – неожиданный, изумительный, ироничный, непривычный – меня очаровал.

Многое изменилось за последние годы: как в моей жизни, так и вокруг. Например, в моей книге я сравнивала русскую литературу с турецкой как произведения двух разных миров. Но потом, работая журналисткой «Нью-Йоркера» в Турции, родной стране моих родителей, я везде узнавала бесов Достоевского. И я поняла, что русская литература не так уж далека и от турецкой реальности, – но это предмет для будущей книги (если будем живы).

Книга, которая перед вами сейчас, – не столько о моих нынешних мыслях о русской литературе, сколько о том, как становишься писателем. Мой путь я прошла, робко следуя за русской литературой.

Думая о событиях, описанных в книге, я вспоминаю о терпении и щедрости множества людей: в университетах и вне их, от Калифорнии до Москвы и Самарканда. Так что эта книга имеет еще одно значение, которого я не осознавала, когда ее писала. Это книга о щедрости и понимании, о том, как общение становится возможным, несмотря на препятствия и ограничения. А это ведь всегда вовремя и кстати?

Элиф Батуман

Бруклин

Август 2018 г.

Введение

В книге Томаса Манна «Волшебная гора» молодой человек по имени Ганс Касторп приезжает на три недели в швейцарский санаторий навестить больного туберкулезом кузена. У самого Касторпа туберкулеза нет, но он задерживается там на семь лет. Сюжет «Волшебной горы» сродни истории ее создания: Манн сел писать рассказ, а вышел у него роман на тысячу с лишним страниц. Несмотря на сложность книги, ее центральный вопрос весьма прост: как получается, что человек без туберкулеза на целых семь лет застрял в туберкулезном санатории? Я нередко задаю себе тот же вопрос: как получилось, что человек без особых академических амбиций провел семь лет в калифорнийском пригороде, изучая русский роман как литературную форму?

В «Волшебной горе» это объясняется любовью. Посещая кузена, Касторп до безумия влюбился в одну из пациенток – жену русского офицера. Ее выступающие скулы и серовато-голубые «киргизские глаза»[1] напомнили Касторпу, как однажды в школе он уже испытал влечение к Славянскому, а именно – к боготворимому им старшему ученику, у которого Касторп в одну из счастливейших минут жизни попросил карандаш. Глаза русской дамы «жутко и ошеломляюще напоминали» глаза того ученика; на самом деле, уточняет Манн, «„напоминали“ – совсем не то слово, – это были те же глаза». Под их гипнотическим влиянием охваченный страстью Касторп узнает о самоварах, казаках и русской речи, которую Манн колоритно характеризует как «нечеткую, страшно чуждую, бескостную речь с востока». Однажды Касторп посещает лекцию «Любовь как болезнетворная сила», где санаторный психоаналитик ставит диагноз всей своей аудитории, называя присутствующих жертвами любви. «Симптомы болезни – это замаскированная любовная активность, и всякая болезнь – видоизмененная любовь». Касторпу придется осознать истинность сказанного. Любовь к этой замужней женщине столь огромна, что у него начинается горячка, а на легком выявляются влажные очажки. Именно из-за этих очажков – реальных или воображаемых – вкупе с надеждой хотя бы мельком видеть в столовой возлюбленную он и остается на Волшебной горе.

Безусловно, наши истории очень разные. Но есть и некоторое сходство. Те семь лет, что я провела в Стэнфорде на отделении сравнительного литературоведения, – тоже от любви и от того, что меня очаровало Русское. Эта любовь наметилась еще в школьные годы благодаря случайному знакомству с одним русским, и позднее она получила развитие в академической обстановке.

Первым знакомым мне русским был мой преподаватель в Манхэттенской музыкальной школе, куда я по субботам ходила на скрипичные классы. Максим носил черные свитера с высоким воротником, играл на оранжевой скрипке с мягким тембром и производил впечатление постоянной погруженности в размышления и взвешивания, выходившей за рамки обычного мыслительного процесса. На одном из занятий, например, он сказал, что должен уйти на десять минут раньше, и затем потратил целых десять минут на витиеватые логические построения вокруг того, почему его ранний уход никак не скажется на моем учебном процессе.

– Скажи мне, Элиф, – воскликнул он, достигнув какой-то уже невероятной степени возбуждения. – Покупая платье, ты выбираешь самое красивое… или же то, на которое ушло больше ткани?

В другой раз Максим велел мне ознакомиться с некой особенной советской записью скрипичных концертов Моцарта. Сидя в деревянной библиотечной кабине, я прослушала все пять концертов подряд – текучее, элегантное исполнение, где через напряженные скрипичные пассажи проглядывает, казалось, весь вселенский надрыв земной жизни Моцарта. Слушая, я осознала, что меня отвлекает коробка диска – слегка расплывчатое фото солиста с поворотом лица в три четверти: он внешне был буквально неотличим от моего учителя. Строгая осанка, изогнутая форма рта, сосредоточенные меланхоличные брови – все в точности такое же. Его даже звали Максим, хотя фамилия другая.

На следующей неделе Максим спросил меня: не заметила ли я в этом скрипаче что-нибудь необычное?

– Например? – спросила я.

– Ну, скажем, внешность. В Московской консерватории мне иногда говорили, что мы с ним похожи, очень сильно похожи. Больше, чем братья.

– Вообще-то да, мне по фотографии тоже так показалось.

После этой невинной реплики его лицо вдруг помрачнело, словно на голову накинули черную ткань.

– Ничего, ничего, – чуть ли не сердито произнес он.

Самый, наверное, странный эпизод с Максимом произошел на годовых экзаменах в музыкальной школе. В течение нескольких недель перед экзаменами он постоянно менял список этюдов и гамм, которые я должна подготовить, однажды даже позвонил посреди ночи, чтобы сообщить об очередном изменении.

– Мы должны быть как следует подготовлены, поскольку не знаем, кто будет в комиссии, – постоянно твердил он. – Неизвестно, что именно тебя попросят сыграть. Мы можем, конечно, догадываться, но не знаем наверняка.

Когда настал тот самый день, меня вызвали в экзаменационную, где стояли рояль и длинный стол, во главе которого, председательствуя над двумя младшими преподавателями, восседал не какой-то незнакомый член комиссии, а Максим собственной персоной.

– Здравствуй, Элиф, – приветливо произнес он.

Подобные мистификации могут сильно действовать на молодых людей, а в моем случае наложилось еще и то, что я как раз закончила читать «Евгения Онегина», и меня особенно взволновал сон Татьяны – знаменитый фрагмент, где она видит себя пересекающей заснеженную поляну, «печальной мглой окружена», когда ее начинает преследовать медведь. Он сгребает пушкинскую героиню в охапку, та теряет сознание и приходит в себя, оставленная медведем в сенях какого-то дома, на пороге комнаты, откуда доносятся крики и звон стаканов, «как на больших похоронах». Через дверную щель она видит длинный стол, окруженный пирующими чудищами: танцующая мельница, полужуравль-полукот, а во главе стола сидит – как с безотчетным ужасом понимает Татьяна – не кто иной, как Евгений Онегин.

Татьянин сон претворяется в жизнь на злополучных именинах, где Онегин, движимый, очевидно, одной лишь скукой, разбивает ее сердце и роковым образом ссорится со своим юным другом Ленским. (Несколько лет спустя в Москве Онегин влюбится в Татьяну, но будет уже поздно. Любя его по-прежнему, она теперь замужем за старым генералом.) Я читала «Онегина» в английской набоковской редакции и была поражена замечанием Набокова о том, что язык в «Сне» не только содержит «отголоски ритмов и выражений»[2] того, что испытывала Татьяна в одной из предыдущих глав, но также и предопределяет будущее: «Гости, которые в реальной жизни Татьяны присутствуют на ее именинах, а позднее и на балах в Москве, как бы предвосхищены мрачными образами сказочных упырей и монстров-гибридов – порождениями ее сна», – пишет Набоков.

Мне показалось, что скрипичная комиссия тоже была предвосхищена и порождена Татьяниным сном и что появление Максима во главе этой комиссии послужило неким тайным предзнаменованием.

Хоть я и не бросилась немедленно искать ответы в национальной литературе Максима, этот случай еще хранился где-то на задворках моего сознания, когда однажды летом у бабушки в Анкаре я обнаружила «Анну Каренину» в «пингвиновском» издании семидесятых годов. У меня как раз кончились все английские книжки, и я была рада, что мне попалась такая толстая. Представьте, сколько времени понадобилось Толстому, чтобы написать ее! Вместо фрисби или барбекю он предпочитал проводить время именно так и не жалел об этом. Никого из персонажей «Анны Карениной» – в отличие от меня – не угнетает тирания праздной жизни. Все досужие занятия в романе – коньки, балы, бега – прекрасны, исполнены достоинства и занимают в сюжете свое место.

Следующие две недели я провалялась на бабушкином супербуржуазном диване розового бархата, поглощая несметные количества винограда и запоем читая. «Анна Каренина», казалось, начинается ровно там, где кончается «Онегин», в том же самом мире, словно люди в оперном театре – это тоже порождение Татьяниного сна, атмосфера которого уже успела просочиться в опыт, полученный Анной на бегах и в застрявшем поезде. Это тот же мир, тот же дух, только все – крупнее, будто детально выполненный кукольный домик превратился в дом настоящий с длинными коридорами, сверкающей обстановкой, старым заросшим садом. Вновь появляются элементы из «Онегина»: снег во сне, роковой бал, револьвер, медведь. Словно весь «Онегин» был сном Анны, которая в своей собственной жизни воплотила несбывшуюся Татьянину судьбу[3].

«Анна Каренина» – это совершенный роман, он невообразим, монолитен, он находится в переходной зоне между природой и культурой. Как простой смертный смог написать книгу столь большую и в то же время столь маленькую, столь серьезную и столь легкую, столь странную и столь естественную? Героиня впервые появляется только в восемнадцатой главе, а действие еще девятнадцати глав происходит уже после ее гибели. Мужа и любовника Анны зовут Алексеями. Прислугу и дочь Анны зовут Аннами, а сын Анны и единокровный брат Лёвина – оба Сергеи. Повторение имен показалось мне незаурядной, удивительной, жизненной деталью.

Мать обрадовалась, увидев, что я читаю «Анну Каренину», как оказалось, ее старую книжку. «Теперь ты мне расскажешь, что там имеется в виду», – сказала она. Мать часто спрашивала меня о том, «что имеется в виду» – в книгах, фильмах, репликах сотрудников. (Она работала в медицинском центре Университета штата Нью-Йорк, где людям, похоже, свойственны самые непостижимые высказывания.) Этими вопросами она подразумевала, что я, в отличие от нее, – носитель языка. На самом деле мать в Анкаре с раннего детства училась в американской школе, и у нее прекрасный английский; лишь однажды я действительно смогла ответить на ее вопрос, сказав, как буквально переводится одна английская фраза. (Это была фраза «до упаду».) Во всех же остальных случаях – включая и теперешний «Что имеется в виду?» – это означало что-то вроде: «Какое отношение ко мне или к людям вроде меня кроется за этими словами?» Мать жила в уверенности, что всякий человек тайно питает положительные или отрицательные базовые чувства к другим и выдает эти чувства своими словами и поступками. Если твоя фотография вышла ужасной, то это – признак того, что фотографу ты на самом деле не нравишься.

– Так что там имеется в виду? – спросила мать, когда я закончила читать. – Что Толстой хотел сказать? Что Вронский не смог полюбить Анну по-настоящему?

Мы сидели на кухне в Анкаре, городе, имеющем с «Анной Карениной» анаграммную связь, и пили то, что турки называют «турецким чаем», – очень крепкий и сладкий «Липтон», который подают в тюльпановидных чашечках.

– Думаю, – сказала я, – что Вронский любил Анну по-настоящему.

– Он не мог любить ее достаточно, иначе она бы себя не погубила. Этого бы попросту не произошло. – Теория матери состояла в том, что на свете есть два типа мужчин: те, которые женщин по-настоящему любят, и те, которые нет. Вронский, мужчина из тех, кто любит женщин, был поглощен Анной, Анна была поглощена им, но в глубине души он не был ей предан в том смысле, в каком Лёвин, мужчина, который женщин по-настоящему и не любит, был предан Кити.

– В этом что-то есть, – согласилась я.

– Может, Толстой хотел сказать, что для женщин лучше быть с такими, как Лёвин? Что Кити сделала верный выбор, а Анна – нет?

– Не знаю, – ответила я. И я на самом деле не знала. Оглядываясь назад, можно сказать, что я к тому времени уже приобрела некоторые представления о литературе. Я верила, что в ней действительно что-то «имеется в виду» и что интерпретация зависит от лингвистической компетентности – от железного закона хомскианцев об интуиции носителя языка. («Ты же по-настоящему говоришь на английском», – с восхищением говорила мать, беседуя со мной о книгах.) Вероятно, поэтому я и решила, что, когда пойду в колледж, займусь лингвистикой; у меня даже мысли не было изучать литературу. Помню, я твердо верила, что в лучших романах материал и вдохновение черпаются исключительно из жизни, а не из других книг, и, следовательно, мне, начинающему писателю, желательно читать поменьше романов.

Меня не интересовали и собственные познания из области теории и истории литературы. В те дни общепринятой считалась идея, будто «теория» вредна писателям, она заражает их враждебностью к языку и превращает в постмодернистов; что, мол, теория может предложить, кроме как свести роман к набору малоприятных фактов о правительствах или к поверхностному кайфу, который получаешь, наложив «Гордость и предубеждение» на принцип неопределенности? Что до истории литературы, мне она казалась дисциплиной книжной и непритязательной. Зачем так напрягаться, доказывая вещи, которые никто и никогда не станет обсуждать в первую голову, – как, например, влияние одного писателя на другого, влияние более раннего – на того, кто жил позднее?

У меня в те дни не было ни понимания истории, ни желания его приобрести. Мне казалось узколобым давать приоритет тем или иным историческим событиям просто на основании того, что все вышло так, а не иначе. К чему быть рабом субъективной истины? Истина меня не волновала, меня волновала красота. Мне понадобились многие годы, понадобился опыт прожитой жизни, дабы осознать, что эти два понятия суть одно и то же.

Тем временем я стала заниматься лингвистикой. Я собиралась изучить общий механизм работы языка, саму его чистую форму. Как обязательный иностранный я выбрала начальный русский: может, однажды смогу рассказать матери, что Толстой хотел сказать.

Гвоздем в гроб моей лингвистической карьеры стал, наверное, курс философии языка, куда я записалась той зимой. Целью курса было сформулировать теорию, которая объяснила бы марсианину, «что именно мы знаем, когда знаем язык». Более беспредметного и тоскливого проекта я не могла вообразить. Как выяснилось, решение состоит из серии тезисов, построенных по формуле «Утверждение „снег белый“ является истинным, если снег бел». Профессор – сухопарый логик с дикой гривой рыжих волос и нездоровым интересом к марсианам – писал это предложение на доске едва не на каждом занятии, и мы должны были обсудить, почему оно нетривиально. А снег за окном становился все глубже и глубже. Вы, марсиане, которые так любят форму и логику, что делаете вы здесь, в такой дали от дома?

В отличие от философии языка и других моих курсов, включая психолингвистику, синтаксис и фонетику, начальный русский показался мне глубоко человеческой дисциплиной. Ведь я ожидала, что лингвистика (общая наука о языке) будет вроде истории с сюжетом, а русский (изучение конкретного языка) – вроде набора правил, но на деле все оказалось ровно наоборот. Первые несколько месяцев на уроках русского мы проходили оригинальный текст под названием «История Веры». Начинался он с того, что студентка-физик выпускного курса Вера идет к своему парню, однокашнику Ивану. Того нет дома, а ее ждет записка «Забудь меня». «Почему мы никогда его не понимали?» – вздыхает отец Ивана и захлопывает дверь у Веры перед носом. В этих первых главах использовался удивительно небольшой набор слов и простая грамматика. По мере развития сюжет заполнялся деталями – вместе с недостающими падежами и временами, – то есть знание сопровождалось средствами его выражения. Благодаря этому начальный русский в моих глазах проявил себя как совершенный язык, где форма идеально отражает содержание.

Как выяснилось, Иван сбежал в Сибирь, чтобы работать в лаборатории у дяди, и там женился. Вера поехала к нему и в такси по дороге из новосибирского аэропорта влюбилась в другого физика. В последней главе Вера на физической конференции представляет доклад, который признают «последним словом в науке». Присутствующий на конференции Иван поздравляет ее, он готов дать объяснения своим поступкам, но Веру это больше не заботит.

Татьяна и Онегин, Анна и Вронский, Иван и Вера – на каждой ступени оказывалось, что природа любви и загадки человеческого поведения переплетены с русским языком. Эта ассоциация стала еще сильнее, когда я сама влюбилась в одного из однокашников по русским занятиям, студента-математика, который еще в детстве за «железным занавесом» немного изучал русский. По-русски его звали Валя – близко по звучанию к его венгерскому имени. Он учился на последнем курсе и собирался провести лето в Будапеште, а затем отправиться в аспирантуру Беркли. Я же училась только на первом, и поэтому было понятно, что после июня мы уже никогда больше не увидимся, но Валя каким-то образом нашел мне летнюю работу в благотворительной организации, которая отправляла американских студентов преподавать английский в венгерских деревнях.

В Вале была какая-то загадка, недосказанность, и позже выяснилось, что у него – как у Ивана из учебника по русскому – есть девушка, о которой я ничего не знала и на которой он потом женился. К тому времени, когда тайна раскрылась, отказываться от венгерских деревень было поздно, и я поехала. Но – подобно Татьяне, читающей сонник – я уже знала, что мне уготовано «печальных много приключений».

В деревне Каль я жила в очень доброй семье, они возили меня смотреть местные достопримечательности, связанные, в основном, с победами над османскими захватчиками. Я преподавала английский семь часов в день, эта работа оказалась интересной, но изнурительной. Первые две недели я Вале не звонила. На третью неделю деревня отправила меня в детский лагерь в восхитительном историческом городке на Дунае. Все сотрудницы спали в одном домике – я, молодая учительница английского и пять тренерш. Кто-то неведомый намертво внушил организаторам, будто я, поскольку американка, питаюсь только кукурузой и арбузами. Мне несли и несли банки кукурузы и почти по целому арбузу ежедневно; в нашем домике их ела только я. У меня не было формальных обязанностей, и за мной постоянно следовала группа венгерских неутомимых девчушек, которые – как только у них выдавалась свободная минутка – мягко настаивали, чтобы я играла с ними в бадминтон или заплетала им косы.

Я переносила все это нормально, пока не наступил субботний вечер и наши тренерши не организовали особое мероприятие – конкурс мальчишеских ног.

«Судить конкурс будет американская девушка!» – объявили они. Я продолжала лелеять надежду, что не так их поняла – даже когда зазвучало немецкое техно и все мальчики из лагеря в возрасте от восьми до четырнадцати с номерами на шортах выстроились за ширмой, закрывающей их выше талии. Мне выдали планшет с формой, куда нужно вносить оценки ног по десятибалльной системе. Охваченная паникой, я уставилась на планшет. В моем жизненном или учебном опыте не было ничего, что подготовило бы меня к судейству на конкурсе подростковых ног. В итоге учительница английского, которая, кажется, поняла неловкость моего положения, нашептала мне какие-то собственные очки, и я записала их в форму, будто выбрала сама.

На следующий день, в воскресенье, я сидела в домике одна и читала, как вдруг кто-то вломился в дверь. Это оказался вчерашний победитель, четырнадцатилетний сорвиголова Габор, у которого левая нога-лауреат вся была в крови.

– Помоги, пожалуйста, – попросил он, протягивая аптечку.

Осмотр выявил на его колене длинную рваную рану. Я открыла аптечку, успешно опознала пузырек с йодом, но тут в комнату вошли две тренерши.

– Лукач Габор, отстань от американки! – закричали они и, отведя мальчишку в сторону, профессиональными движениями дезинфицировали и перебинтовали ему колено. Ко мне подошла англичанка: «Он кое-что от тебя хочет», – мрачно произнесла она.

Как только в обед принесли мой арбуз, я улизнула на станцию, купила карточку и позвонила по будапештскому номеру Валиных родителей. Валя спросил, где я. Через два часа они с матерью приехали на ее «опеле» с привязанной к крыше байдаркой. Мать решила, что лодочная прогулка по Дунаю нас развлечет. Она уехала, а мы и в самом деле целых семь часов гребли на байдарке до Будапешта. Вокруг нас по воде скользили баржи с восьмиосными грузовиками. Судя по всему, в выходные грузовики на будапештских улицах запрещены.

В Будапеште мы не нашли пристань и в итоге причалили в каком-то болоте. Валя подтянул байдарку к берегу, помог мне вылезти и отправился искать телефон-автомат. Предполагалось, что с байдаркой остаюсь я.

– Вернусь минут через пятнадцать-двадцать, – сказал он.

…Солнце спряталось за доисторические с виду деревья, и на мир опустилась жидкая синева. Вали не было уже два часа, которые я провела, охраняя байдарку. От кого? И какими силами? Приметив неподалеку иву, я стала обдумывать возможность спрятать байдарку в ее ветвях, но отказалась от этой идеи. За все время единственными замеченными мною разумными существами оказались мужик с четырьмя козами – все пятеро не обратили ни малейшего внимания ни на меня, ни на байдарку – и еще двое полицейских. Приметив меня, они остановили свои мопеды и попытались говорить со мной по-венгерски. Я поняла только вопрос, не бездомная ли я. «У вас есть какой-нибудь дом?» – громко спросили они, а один из них сложил у себя над головой руки, изображая островерхую крышу.

– Мой друг ушел искать телефон, – сказала я. Как ни странно, это объяснение их, видимо, удовлетворило.

– Хорошо, хорошо, – они уселись на мопеды и уехали.

Я достала из сумки ручку с блокнотом и попыталась написать в темноте записку, что не могу больше сторожить байдарку, но тут услышала приближающийся топот. Шаги становились громче, и подле меня приземлился Валя – задыхающийся, в рваной и грязной рубахе. Он пробежал по полям много километров, спасаясь от дикой собаки. «Должно быть, он из тех мужчин, которые любят женщин», – помнится, подумала я.

На другой день он отвез меня обратно в лагерь, сделав остановку у тайского консульства забрать визу: завтра он уезжал на математическую конференцию. Попрощавшись, я побродила еще пару часов по нашему историческому городку, осматривая сербские кладбища и церкви. Но нужно было возвращаться в лагерь. У ворот меня встретила учительница английского, следом шел забинтованный чемпион по ногам.

– Ты… болталась без дела, – укоризненно произнесла она.

– У тебя крутая прическа, – сказал Габор.

– Вовсе нет! – отрезала англичанка.

Сегодня мне все это кажется типичным ходом вещей – так бывает всегда, когда пытаешься проследить жизнь. События и места следуют одно за другим, словно пункты в списке покупок. Некоторые части опыта могут оказаться занимательными и волнующими, однако в своем натуральном виде они точно не годятся для хорошей книги.

Когда я осенью вернулась на учёбу, мне больше не хотелось никакой лингвистики: она меня разочаровала, она ничего не объяснила мне ни о языке, ни о его смыслах. Но я продолжала учить русский. Казалось, русский – единственное место, где можно найти объяснения тому, что со мной произошло. Даже записалась на ускоренные занятия. Через два года – за это время я мимоходом прочла всего семь или восемь романов – мне пришлось готовиться к получению степени по литературе: специализация с минимальными требованиями, если не считать фольклор и мифологию.

Из тех немногочисленных теоретических текстов, которые я прочла как студент-филолог, сильное впечатление на меня произвело короткое эссе о «Дон Кихоте» из книги Фуко «Слова и вещи», где высокий, худой, странного вида идальго уподобляется знаку: «С его длинным и тощим силуэтом-буквой он кажется только что сбежавшим с раскрытых страниц книг»[4]. Я тут же прикинула это описание на себя, поскольку «элиф» – на турецком «алиф» или «алеф», первая буква арабского и еврейского алфавитов, – изображается на письме прямой линией. Родители выбрали это имя, поскольку я была необычайно длинным и тощим младенцем: родилась на месяц раньше срока.

Снова я вспомнила эссе Фуко, наткнувшись на психологическое исследование о склонности американцев выбирать профессии, созвучные их именам. Например, среди дантистов широко представлено имя Деннис, а в рядах геологов и геофизиков – непропорционально большое число Джорджей и Джеффри. В исследовании это явление объясняется «имплицитным эготизмом», «позитивными большей частью чувствами», которые люди испытывают к своему имени. Интересно, есть ли на отделениях стоматологии Деннисы, оказавшиеся там по иным мотивам: из тайного желания подстроить условность языка в тон физической реальности. Возможно, это меня и привлекло в эссе о Дон Кихоте: оно подсказало способ сформулировать в реалиях мира то, что скрывается за моим именем. И это ожидание вполне уместно, поскольку главная идея эссе такова: решив доказать, что он – такой же рыцарь, как персонажи рыцарских романов, и что мир, в котором он живет, – это арена для подтверждения героизма, Дон Кихот выдвигается в путь, дабы найти – или создать – сходства между словом и миром. «Стада, служанки, постоялые дворы остаются языком книг в той едва уловимой мере, в которой они похожи на замки, благородных дам и воинство», – пишет Фуко.

Я поняла, что Дон Кихот разрушил бинарную оппозицию «жизнь – литература». Он жил жизнь и читал книги, он жил через книги, создавая тем самым книгу еще более чудесную. Сам же Фуко между тем разрушил мои представления о теории литературы, но он отнюдь не снижал многогранность и красоту, он их создавал. Интерес к истине пришел ко мне лишь позднее, а вот красота уже тогда стала затягивать меня в литературоведение.

После выпуска я планировала сесть за роман, но роман требует времени, а время дорого. И я предусмотрительно решила подать заявления на докторские программы. Магистратуру искусств не рассматривала, поскольку знала, что там заставят платить за обучение и ходить на семинары. Все мои сомнения насчет пользы чтения и анализа серьезных романов удваивались, если речь шла о творениях детишек вроде меня. Однако я отправила заявление в художественный лагерь на Кейп-Коде. К моему удивлению, мне предложили место в секции художественной литературы – благодаря семидесятистраничной повести, которую я написала от лица собаки.

В один из дождливых и ветреных мартовских дней я взяла напрокат машину и отправилась на Кейп-Код посмотреть, что это за контора. Лагерь располагался на территории доисторической лесопилки. По грязным деревянным мосткам я добралась до похожего на судно дома и застала там человека, который снимал на видео агрегат, предназначенный, судя по всему, для выгрузки бетона из цистерны на пол. На мой вопрос, где найти писателей, он махнул рукой в сторону проливного дождя за окном.

Писателей я обнаружила сидящими кучкой в трейлере вокруг обогревателя; они были в клетчатых рубахах и очках в пластиковой оправе. Директор программы, сероглазый, продутый всеми ветрами местный писатель романтической наружности, проявил ко мне удивительную доброту, особенно если учесть, что я – всего лишь человек двадцати одного года, написавший повесть от лица собаки. Тем не менее мы многого с ним не разделяли. Мы не совпадали по приоритетам и мировоззрению.

– Чем ты станешь заниматься, если передумаешь сюда ехать? – спросил он. Я рассказала, что подала заявление в несколько аспирантур. Повисла долгая пауза. – Что ж, хочешь заниматься наукой – иди в аспирантуру, – наконец сказал он. – А хочешь стать писателем – приезжай сюда.

Мне хотелось быть писателем, а не ученым. Но когда в тот день я стояла под шумным металлическим навесом на парковке у побережья и поедала бутерброды с арахисовым маслом, сделанные в кафетерии за завтраком, меня настигло окончательное разочарование в трансценденталистской культуре «литературного творчества». В этой культуре Новой Англии – к ней принадлежит и кейп-кодский лагерь – академическое изучение литературы считается вредным для формирования писателя. Интересно, какой именно механизм, размышляла я, делает его «вредным»? И наоборот: почему полезной для писателя автоматически считается жизнь в амбаре вкупе с чтением авторов, которых не читает никто, кроме начинающих?

Я отказалась от места в программе. Директор лагеря прислал мне пожелания удачи на открытке с фотографией парусника. Моему тогдашнему парню Эрику предложили работу конструктора разведывательных радиолокационных приемников в Кремниевой долине, а мне – пятилетнюю стипендию на стэнфордском отделении сравнительного литературоведения. Мы перебрались в Калифорнию, где я раньше никогда не бывала. Под зелеными покатыми холмами через самый длинный в мире линейный ускоритель неслись позитроны, а в башнях высоко над пальмами хранился полный архив парижских досье российской императорской тайной полиции. Стэнфорд был полной противоположностью северо-восточной лесопилке.

В течение многих лет я не особо задумывалась о сделанном выборе между писательством и литературной критикой. В 2006 году журнал «N+1» попросил меня подготовить материал о состоянии современного американского рассказа по антологии «Лучший американский рассказ» за 2004 и 2005 годы. Только тогда – перелистывая страницы во имя науки – вспомнила я пустоту, которую ощутила в тот дождливый день на Кейп-Коде.

Мне пришла в голову мысль о пуританской культуре литературного творчества, олицетворяемой творческими лагерями, семинарами и идеалом «ремесла». Я решила, что предпочитаю думать о литературе как о профессии, искусстве, науке, как много о чем еще, но только не как о ремесле. Разве ремесло может рассказать о мире, о человеческой природе или о поисках смысла? У ремесла всегда был только отрицательный диктат: «Не говори, а показывай», «Убери любимые строчки», «Удали избыточные слова». Будто писать – это значит преодолевать вредные привычки, удалять избыточное.

Думаю, именно диктат ремесла выхолостил многие из «Лучших американских рассказов», сведя их к почти нечитабельному ядру из бодрых глаголов и образных существительных, словно это – задание на конкурсе по определению максимального числа понятий с помощью минимального набора слов. Первые предложения обычно так напичканы своеобразностью, оговорками, обманом ожиданий и мелкими противоречиями, что ты уже не удивишься, если вдруг обнаружишь в тексте форму акростиха или узнаешь, что перед автором стояла задача, скажем, не употреблять букву «е». Все эти рассказы начинаются in medias res, с середины истории. И почти все подчиняются принципу шести вопросов: «кто это был?», «что случилось?», «когда случилось?», «где случилось?», «почему случилось?» и «как случилось?»[5].

Повышенное стремление к краткости и конкретизации приводит к тому, что особую ценность приобретают имена собственные – и они летят в тебя, словно из автомата для теннисных мячей: Джулия, Джульетта, Виола, Виолетта, Расти, Лефти, Карл, Карла, Карлтон, Мейми, Шари, Шарон, Гибискус Сирийский (индеец), Хасан[6]. За каждым именем скрывается тайный расчет, оценка соотношения между достоверностью и точностью: на одном полюсе – Джон Бриггс и Джон Хиллман, а на другом – Сибилла Милдред Клемм Легран Паскаль, которая просит, чтобы читатель называл ее «мисс Сибби». На одном – кот по имени Кинг Спанки, на другом – кот по имени Кот. И в каждом из этих случаев результат выглядит фальшиво, надуманно – в отличие от двух Алексеев у Толстого или от чеховских персонажей, многие из которых вообще без имени. В «Даме с собачкой» жена Гурова, муж Анны, приятель Гурова по клубу и даже сама собачка остаются безымянными. Никто из авторов современных американских рассказов не набрался бы смелости оставить собачку без имени. Они слишком озабочены попытками притянуть имя собственное к полной особого смысла индивидуальной сущности – как та «сострадательная» врачиха из сериала, которая напоминает своим коллегам: «У нее есть имя».

Но имена так не работают. Как пишет Деррида, самобытность имени собственного неотделима от его универсальности: всегда должна быть возможность присвоить одной вещи название любой другой и назвать разных людей – как в «Анне Карениной» – одинаково. Главное внутреннее противоречие имени состоит в том, что с его помощью можно обозначить конкретное лицо и в то же время нельзя. Я человек, который поддерживает на минимуме число визитов на планету Деррида – на землю, где все второстепенные с виду явления вдруг становятся важнейшими, а любые ваши помыслы о действии – актом насилия просто по той причине, что мысленно вы употребляли слова, знакомые Аристотелю. Тем не менее я чувствую, что в отношении имен Деррида был прав. И самое главное, он по-настоящему думал об именах, об их специфике, и поэтому «О грамматологии» – хоть это чтение и не менее тягостно, чем «Лучший американский рассказ» – все же принадлежит к дискурсу, где делаются попытки понять суть вещей.

Литературоведческий дискурс уязвим для обвинений в самодостаточности и герметизме – не менее чем цех литературного творчества, – но у него есть одно серьезнейшее преимущество: он коллективен по своей природе. Каждый литературоведческий труд должен строиться на существующем наследии и увеличивать общую сумму осмыслений. Это не заполнение своего дома все новыми и новыми милыми плетеными корзинами. Это накопление с верой в прогресс.

Цех же литературного творчества, напротив, лишь кажется коллективным, в то время как в действительности там нет никаких коллективных процессов и любые намеки на подобные процессы систематически удаляются из конечного продукта. В современных рассказах практически нет отсылок к тем или иным интересным работам последних двадцати, пятидесяти, ста лет; вместо этого дамы из среднего класса по-прежнему ведут битву с клептоманией, девиантные подростки по-прежнему попадают в специальные учреждения, народ по-прежнему страдает от блэкаутов и стихийных бедствий, а унылые, похожие на писателей типы по-прежнему терзаются сомнениями.

Не знаю, попала ли я в лагерь ученых из-за аспирантуры, или же я оказалась в аспирантуре из-за того, что в душе уже тогда примкнула к ученым. Как бы то ни было, я перестала считать, будто «теория» способна погубить в человеке литературу или что любимый предмет можно скомпрометировать его исследованием. Разве любовь – настолько поверхностная вещь? Разве главное в любви не то, что она заставляет тебя узнать больше, полностью погрузиться, стать одержимым?

Не могу сказать, что аспирантура далась мне легко, особенно поначалу. Мне посчастливилось сразу подружиться с одногруппницей Любой, русской эмигранткой, выросшей в Ташкенте. Знакомство с таким прекрасным человеком в столь сложный момент моей карьеры было огромной удачей. Между семинарами об одной безвестной эксцентрической школе русского кино двадцатых годов, в чьих фильмах фигурировали цирковые атрибуты и резиновые манекены в человеческий рост, мы подолгу гуляли по жилому комплексу для аспирантов, неизменно теряя дорогу; однажды даже свалились в какую-то канаву. Подобно герою Манна в первые недели на Волшебной горе, я думала: «Это не может длиться долго».

По сути дела – между занятиями, конференциями, преподаванием и бесконечными ланчами – мне стало понятно, что кроме стэнфордских курсовых работ я ничего здесь не получу. В конце года я подала заявление на академический отпуск и уехала в Сан-Франциско, где в перерывах между случайными подработками много писала. Однако то, что получилось в результате, романом назвать было нельзя. Он не имел ни начала, ни конца. Да и особого сюжета там тоже не было. Я удивлялась и не могла понять. О писательском кризисе я уже побеспокоилась загодя, но создание огромного «неромана» не входило в число возможных решений.

13 сентября 2001 года, направляясь на пробежке к мосту Золотые ворота, я как раз обдумывала эту проблему, когда вдруг грохнулась, наткнувшись на какой-то пластиковый барьер, возведенный, как я позднее узнала, для защиты моста от террористов. Другие бегуны помогли мне подняться. Странные ощущения в руке заставили меня обратиться в ближайшую больницу. Несколько часов я провела в приемном покое, телевизор под потолком показывал бесконечные кадры с телами, их вытаскивали из-под Всемирного торгового центра. Наконец я прошла в кабинет, где врачи извлекли из коленей мелкий гравий, сделали рентген руки, сообщили о переломе локтя и экипировали меня гипсом с подвеской. В счете стояло 1700 долларов. Этот опыт заставил меня взглянуть на текущий жизненный путь пристальнее и трезвее. Чем я занимаюсь? Бесцельно суечусь в мире, о котором у меня нет ни малейшего внятного представления, пишу бесконечный роман бог знает о чем, без медстраховки, без настоящей работы? Через неделю позвонил завкафедрой и спросил, не хочу ли я вернуться в Стэнфорд. Я ответила «да».

Тогда-то меня и затянуло – глубже, чем я могла ожидать. Название этой книги позаимствовано у Достоевского: его самый таинственный роман «Бесы» раньше на английский переводился как «The Possessed», «Одержимые». Там повествуется о том, как кружок интеллектуалов в далекой русской провинции постепенно впадает в безумие: ситуация, в некотором смысле аналогичная моему собственному опыту в аспирантуре.

Я вернулась в реальный мир с новым взглядом на многие вещи. Мне больше не казалось, будто романы должны и могут вдохновляться исключительно жизнью, а не другими книгами. Я уже понимала, что сама эта идея порождена литературой, что именно традиция европейского романа после «Дон Кихота» произвела тезис о лживости и бесплодности литературы, ее оторванности от настоящей жизни и настоящего образования.

На самом деле нельзя сказать, чтобы эта идея в «Дон Кихоте» однозначно присутствовала. Вспомним знаменитый эпизод о «книжной инквизиции», где священник и цирюльник пытаются вылечить рыцаря от безумия, очистив его библиотеку. Общепринятая версия этого эпизода – в том, что друзья Дон Кихота сжигают большую часть его книг, и она зеркально отражает идею самого произведения: рыцарские романы глупы и опасны. Но если вы подсчитаете, то увидите, что лишь четырнадцать из тридцати упомянутых книг подверглись сожжению, тогда как другим шестнадцати было даровано официальное помилование. Это равенство показывает баланс между жизнью и литературой в сюжете книги, который – как отмечает Фуко – состоит в «дотошных поисках по всему лику земли тех фигур, которые доказали бы, что книги говорят правду». Приключения Дон Кихота, его дружба с Санчо Пансой, участие в воссоединении влюбленных, веселье, которое он доставляет бесконечным скучающим испанцам, – все это не в меньшей степени, чем причиняемый им ущерб, происходит от решимости испытать жизнь такой, какой она знакома ему из любимых книг, повести книги в бой. «Дон Кихота» мог написать только человек, который по-настоящему любит рыцарские романы, по-настоящему хочет, чтобы их сходство с его жизнью было сильнее, и понимает, в какую цену это может выйти.

Размышляя о «Дон Кихоте», я задумалась о других возможных способах приблизить жизнь к любимым книгам. После Сервантеса типичным романическим приемом стала имитация: персонажи стараются походить на героев книг, которые они считают важными. Но что, если попробовать другой путь, что, если заменить имитацию изучением, а метафору – метонимией? Что, если – вместо того чтобы разъезжать по округе, притворяясь Амадисом Галльским – посвятить свою жизнь тайне авторства этой книги, выучить испанский и португальский, разыскать всех ученых-специалистов, разгадать, что имеется в виду под «Галлией» (большинство исследователей полагают, что это Уэльс или Бретань), что, если проделать все это самому вместо создания вымышленных персонажей? Что, если написать книгу и в ней все будет правдой?

Что, если после чтения «Утраченных иллюзий» – вместо того чтобы уехать в Нью-Йорк, поселиться в мансарде, издавать собственные стихи, писать книжные обозрения и предаваться любовным связям, вместо того чтобы прожить собственную версию «Утраченных иллюзий» ради написания такого же романа, только про Америку XXI века – что, если вместо всего этого вы отправитесь в дом Бальзака и в имение госпожи Ганской, прочтете каждое написанное им слово, раскопаете о нем все что можно, до последней мелочи, и лишь после этого сядете за литературную работу?

Вот в чем идея этой книги.

Бабель в Калифорнии

Когда Российская академия наук издает собрание сочинений того или иного автора, это будет отнюдь не книжка, которую на ходу бросаешь в чемодан. Приуроченное к новому тысячелетию издание Толстого состоит из сотни томов, и весом оно с новорожденного кита. (Я принесла в библиотеку свои напольные весы и взвешивала по десять томов за раз.) Достоевский вышел в тридцати томах, Тургенев – в двадцати восьми, Пушкин – в семнадцати. Даже у Лермонтова, поэта-лирика, убитого на дуэли на двадцать восьмом году жизни, – четыре тома. Во Франции по-другому, там академические издания печатают на тонкой «библейской» бумаге. «Библиотека Плеяды» умудрилась запихнуть всю «Человеческую комедию» в двенадцать томов плюс еще два тома – на остальные работы Бальзака, и весит это всё восемь килограммов.

Собрание сочинений Исаака Бабеля занимает всего два небольших тома. Рядом с Толстым – это как длинная дорога и карманные часы. Самые популярные работы Бабеля напечатаны в первом томе: рассказы об Одессе, детстве и Петербурге, «Конармия» и конармейский дневник 1920 года. Эта компактность ощущается особенно остро, если знать, что до нас дошли далеко не все его работы. Когда в 1939 году к Бабелю на дачу приехали из НКВД, первое, что он сказал: «Не дали закончить». Девять папок изъяли и конфисковали на даче и еще пятнадцать – в его московской квартире. Самого Бабеля тоже изъяли и конфисковали по обвинению в шпионаже в пользу Франции и даже Австрии. Ни его, ни рукописей больше никто не видел.

В последующие годы опубликованные работы Бабеля были изъяты из библиотек, а его имя вычеркнуто из энциклопедий и кинотитров. Ходили слухи, будто его содержат в специальном лагере для литераторов, где он пишет в лагерную газету, но никто не знал наверняка, жив ли он. В 1954 году после смерти Сталина его официально реабилитировали и рассекретили уголовное дело. Внутри был всего один листок – свидетельство о том, что 17 марта 1941 года он умер при неизвестных обстоятельствах. Подобно Шерлоку Холмсу в «Последнем деле», Бабель исчез, оставив после себя лишь листок бумаги.

Никто не знает, за что Бабеля арестовали на самом деле. Опубликовав в начале своего писательского пути «Конармию», которая увековечила бездарную русско-польскую военную кампанию 1920 года, он нажил могущественных врагов. В 1924 году командующий Первой Конной армией Семен Буденный публично обвинил Бабеля в «контрреволюционной лжи» и очернительстве. Позднее, когда Буденный поднялся по партийной лестнице от маршала до замкомиссара обороны и стал Героем Советского Союза, Бабель оказался на тонком льду, особенно после того, как в 1936 году скончался его покровитель Максим Горький. Тем не менее он пережил пик чисток 1937–1938 годов; арестовали его лишь в 1939-м, когда на горизонте уже замаячила Вторая мировая и у Сталина, казалось бы, появились дела поважнее. Что же склонило чашу весов?

Возможно, свою роль сыграл советско-германский пакт: до этого, благодаря тесным связям Бабеля с французскими левыми, его фигура была важна для поддержки советско-французских дипломатических отношений, что потеряло смысл после того, как Сталин встал на сторону Гитлера. По другим сведениям, арест Бабеля был частью подготовки к завершающему показательному суду над всей интеллектуальной элитой – от легендарного режиссера Сергея Эйзенштейна до ученого-полярника Отто Шмидта, – который передумали устраивать, когда Гитлер в сентябре вошел в Польшу.

Некоторые исследователи связывают арест Бабеля со странными отношениями между ним и бывшим наркомом Николаем Ежовым: у Бабеля в двадцатые годы был роман с будущей женой Ежова Евгенией Гладун-Хаютиной. Говорили, что уже в тридцатые Бабель навещал супругов у них дома, они играли в кегли и слушали жуткие истории Ежова о ГУЛАГе. Когда Лаврентий Берия («мясник Сталина», как его называли) получил в 1938 году власть, он поставил своей целью уничтожить всех, кто имеет хоть какое-то отношение к Ежову.

Другие считают, что Бабеля арестовали «вообще без всяких причин» и что полагать обратное – впадать в грех приписывания логики тоталитарной машине.

Когда в девяностые годы КГБ рассекретил дело Бабеля, стало известно, что ордер на его арест выписали постфактум через тридцать пять дней. После семидесяти двух часов допросов и, скорее всего, пыток Бабель подписал признание, что в шпионскую сеть его завербовал в 1927 году Илья Эренбург и что он годами снабжал Андре Мальро секретами советской авиации – эта деталь была, наверное, позаимствована из его киносценария «Старая площадь, 4» (1939), где описываются византийские интриги среди ученых на производстве советских дирижаблей.

«Я невиновен. И никогда не был шпионом, – говорит Бабель в стенограмме двадцатиминутного „суда“ в застенках Берии. – Я оговорил себя. Меня заставили дать ложные показания против себя и других… Прошу об одном: позвольте мне завершить работу». Бабеля расстреляли в подвале Лубянки 26 января 1940 года, а его тело бросили в общую могилу. 1940-й, а не 1941-й. Даже свидетельство о смерти оказалось ложью.

Впервые я прочла Бабеля в колледже на занятиях по литературному творчеству. Преподавателем был благожелательный еврей-романист с бородкой как у Иисуса, с тягой к русской литературе и с меланхоличным чувством юмора; однажды прямо на уроке он вдруг «осознал» истину о человеческой смертности. Он показывал на каждого из нас, сидящих за круглым столом, и говорил: «Вы