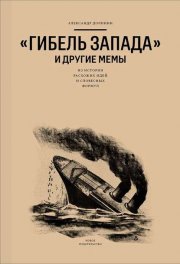

Читать онлайн «Гибель Запада» и другие мемы. Из истории расхожих идей и словесных формул бесплатно

© Новое издательство, 2020

От автора

В эту книгу вошли статьи и заметки об истории крылатых слов, поговорок, расхожих цитат и других речевых и мыслительных клише, которые последнее время называют мемами. Некоторые из этих работ – как, например, о происхождении апокрифической фразы «Все мы вышли из „Шинели“ Гоголя» или термина «Серебряный век» – носят историко-литературный характер, в других рассматриваются общеизвестные словесные формулы, появившиеся еще в XIX веке, но использующиеся и по сей день в различных контекстах, в том числе в современном политическом дискурсе, не исключая и пропаганду.

«Каждая культура, – писал Ю. М. Лотман, – определяет свою парадигму того, чтó следует помнить (т.е. хранить), а чтó подлежит забвению. Последнее вычеркивается из памяти коллектива и „как бы перестает существовать“. Но сменяется время, система культурных кодов, и меняется парадигма памяти-забвения»[1]. Может показаться, что мемы, о которых идет речь в книге, благополучно переживают любую смену парадигм и принадлежат к классу «невычеркиваемых» культурных единиц. В некоторых случаях это действительно так. Вот уже два века русский комплекс неполноценности пытаются лечить псевдонаучными пророчествами неминуемой и очень скорой гибели Запада, которая всякий раз откладывается на потом. С другой стороны, среди мыслящих людей в России неизменной остается «тоска по чужбине», обнаруженная Ключевским еще в культуре XVII века. Чаще, однако, со сменой кодов и контекстов значение мемов изменяется, и они приобретают новые смыслы и функции. Так, формула «северная Семирамида» (о Екатерине II) теряет первоначальную острую двусмысленность и превращается в заурядный панегирический титул, когда забывается ее связь с сюжетом трагедии Вольтера «Семирамида». Восходящий к «Ревизору» мем «англичанка гадит», который когда-то считался образцом шовинистической глупости, ныне лживыми пропагандистами выдается за многовековую народную мудрость. В поговорке «Поскребите русского и найдете татарина» теперь видят намек на этническую нечистоту русской нации, тогда как в XIX веке всем было понятно, что татарин здесь означает дикаря, нецивилизованного азиата в противопоставлении цивилизованному европейцу.

К изучению возникновения, трансляции и переосмысления мемов я старался подходить как к частному случаю исследования механизмов культурной памяти, которая, подобно памяти индивидуальной, работает не только в режиме «хранения» или «забвения», но знает множество промежуточных состояний и должна изучаться в динамике. Более всего меня интересовали две стороны проблемы: происхождение мема и причины его выживания в разных контекстах. Свою задачу я видел в том, чтобы выявить источники расхожих формул и проследить их дальнейшую судьбу вплоть до сегодняшнего дня.

В настоящее время изыскания подобного рода все больше и больше опираются на электронный поиск необходимых источников. Многие мои находки тоже были сделаны при помощи Google Books Advanced Search и ряда других поисковых систем, хотя в общем и целом я предпочитаю дедовские способы. Очевидные негативные стороны работы с поисковиками и электронными базами часто отпугивают от них историков литературы старшего поколения (о коих не сужу, затем, что к ним принадлежу). Поисковики несовершенны (и становятся все менее пригодными для научных разысканий), плохо распознают старую орфографию, выдают огромное количество мусора, создают крайне опасную иллюзию полноты и отсылают к первым попавшимся изданиям; электронные базы, даже самые лучшие, полны лакун и ошибок, допущенных при сканировании текстов. Тем не менее, при соблюдении определенных правил отсеивания лишнего и верификации нужного, сейчас можно за несколько минут получить сведения, которые раньше добывались месяцами и годами. Приведу один занятный пример.

У Льва Лосева есть эссе «De la symétrie triste» о том, как в доинтернетную эпоху он и его друг Джеймс Райс искали источник пушкинского словосочетания «печальная симметрия» из «Пиковой дамы» («Полинялые штофные кресла и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотой, стояли в печальной симетрии около стен, обитых китайскими обоями»[2]). Введенные в заблуждение каким-то американским студентом Райса, сообщившим, что он видел похожую фразу в книге Вашингтона Ирвинга, они предприняли многолетние поиски, которые не дали результата[3]. Если бы у Лосева и Райса была возможность воспользоваться интернетом, они за несколько минут выяснили бы, что никакой «печальной симметрии» у Ирвинга нет, но что она в форме «la triste symétrie» (именно с таким порядком слов) встречается по крайней мере в двух французских поэтических текстах, написанных до «Пиковой дамы», и в авторском примечании к третьему. Из них наиболее вероятным источником Пушкина можно считать первую песнь поэмы «Театральная декламация» («La declamation théatrale», 1760) поэта и драматурга Клода-Жозефа Дора (Claude-Joseph Dorat, 1734–1780), которого Пушкин, безусловно, читал в Лицее, хотя впоследствии отнес к числу «бездарных писак, грибов выросших у корн<я> дубов»[4]. В ней поэт наставляет актрис:

- Loin du jeu théâtral la triste symétrie,

- Et le compas glacé de la géométrie

[Театральной игре чужда печальная симметрия / И холодный циркуль геометрии][5].

Конечно, доступ к интернету лишил бы Лосева и Райса удовольствия от чтения Ирвинга, но зато сэкономил бы им много времени и, главное, быстро принес бы искомый результат. Поскольку в моей практике подобные истории случались неоднократно, я думаю все-таки, что работа с поисковиками имеет больше плюсов, чем минусов.

Для настоящей книги я написал четыре новые заметки («Поскребите русского и найдете татарина», «Праздник жизни», «Зависть – сестра соревнования», «Азиатская роскошь») и полностью переработал «Северную Семирамиду», ранее доступную только в интернете, подправив и слегка дополнив все остальное[6].

В работе с французскими источниками и переводами мне много раз помогала В. А. Мильчина, которой я безмерно благодарен за консультации. Если какие-то опечатки и неточности остались неисправленными, то вся вина за это лежит на мне. Кроме того, я хочу сердечно поблагодарить Б. А. Каца, Г. А. Левинтона, А. Л. Осповата, К. А. Осповата, Н. Г. Охотина, Р. Д. Тименчика, А. М. Хазанова, чьими знаниями и советами я неоднократно пользовался, Андрея Курилкина, позвавшего меня в замечательное «Новое издательство», и Софью Боленко, составившую именной указатель книги. Без моего первого и главного читателя, Галины Лапиной, книга не была бы написана. Галя, спасибо за все!

«Гибель Запада»: к истории одного стойкого верования

Россия по своему положению, географич<ескому>, политич<ескому> etc., есть судилище, приказ Европы. – Nous sommes les grands jugeurs. Беспристрастие и здравый смысл наших суждений касательно того, что делается не у нас, удивительны…

– А.С. Пушкин

Как всем известно, русская культура изобилует всевозможными эсхатологическими пророчествами и предсказаниями, апокалиптическими проекциями, плачами о погибели мира или Земли Русской и т.п. В этом непрерывно пополняемом эсхатологическом дискурсе выделяется немалая группа текстов, которые – вопреки основному апокалиптическому канону – возвещают скорый, неминуемый конец не всемирной истории и не своему народу или государству, а чужой культуре – возвещают гибель Запада. Вот уже на протяжении почти двух веков многие русские интеллигенты, которым, говоря словами обращенной к ним инвективы Валерия Брюсова (1919), всегда «были любы трагизм и гибель / Иль ужас нового потопа», гадают, «в огне ль, на дыбе ль / Погибнет старая Европа»[7]. Кто только не пророчил европейскому миру неминуемую, скорую, страшную погибель? Назову лишь самые громкие имена XIX – начала ХХ века: Иван Киреевский, Хомяков, Лермонтов, Шевырев, Тютчев, Одоевский, Достоевский, Данилевский, Герцен, Леонтьев, Розанов, Мережковский, Брюсов, Андрей Белый, Блок. Понятно, что все эти поэтические прорицания, публицистические иеремиады и псевдонаучные прогнозы были производными от исходного противопоставления России Западу как враждебных друг другу историко-культурных «организмов» – от пресуппозиции, где «своему» приписывались положительные, а «чужому» отрицательные признаки. Дряхлый, больной, загнивающий, материалистический, безбожный, буржуазно-индивидуалистический Запад должен погибнуть, чтобы освободить место для России – молодого, здорового, расцветающего, одухотворенного и сплоченного глубокой христианской верой народа, которому суждено великое историческое будущее.

Впервые мысль о том, что историческая судьба Западной Европы близка к завершению, была высказана молодым Иваном Киреевским в «Обозрении русской словесности 1829 года».

Англия и Германия, – писал он, – находятся теперь на вершине европейского просвещения; но влияние их не может быть живительное, ибо их внутренняя жизнь уже окончила свое развитие, состарелась и получила ту односторонность зрелости, которая делает их образованность исключительно им одним приличною. Вот отчего Европа представляет теперь вид какого-то оцепенения; политическое и нравственное усовершения равно остановились в ней; запоздалые мнения, обветшалые формы, как запруженная река, плодоносную страну превратили в болота, где цветут одни незабудки да изредка блестит холодный, блуждающий огонек[8].

Историко-культурная концепция Киреевского, как показал Александр Койре, основывалась на убеждении, что Европа достигла совершенства, и это совершенство есть завершение. <…> Затем может последовать только стагнация, предшествующая упадку и неизбежному загниванию, – эти явления присущи всему живому. Чтобы продвинуться далее, нужны новые силы, требуется молодой организм. Но во всем мире лишь Россия способна нести знамя цивилизации, выпадающее из ослабевших рук западных народов; сюда сместится центр, живое сердце, которое даст ей новую кровь и вдохнет новую жизнь. По отношению к Западу Россия является наследницей, на которой сходятся все надежды семейства. Она получит все богатства, накопленные веками труда, весь опыт своих предков[9].

Вслед за Киреевским, в 1833–1835 годах похожую концепцию разрабатывает В.Ф. Одоевский в очерке, который впоследствии составит эпилог «Русских ночей». На «старом Западе», констатирует он, вырождаются наука, искусство и религиозное чувство, что свидетельствует о неминуемом конце европейской цивилизации:

Погибают три главные деятели общественной жизни! Осмелимся же выговорить слово, которое, может быть, теперь многим покажется странным и через несколько времени – слишком простым: Запад гибнет!

Так! он гибнет! Пока он сбирает свои мелочные сокровища, пока предается своему отчаянию – время бежит, а у времени есть собственная жизнь, отличная от жизни народов; оно бежит, скоро обгонит старую, одряхлевшую Европу – и, может быть, покроет ее теми же слоями недвижного пепла, которыми покрыты огромные здания народов древней Америки – народов без имени[10].

Как и Киреевский, Одоевский убежден, что сама высокая степень развития техники, промышленности, образования, политических институтов на современном Западе уже является «признаком падения, погибели», ибо «высшее развитие сил какого бы то ни было организма есть начало его конца»[11]. Спасти (излечить) одряхлевший Запад, по его мысли, может только вливание свежей, молодой крови, которую способен предоставить единственный донор – Россия:

Мы поставлены на рубеже двух миров: протекшего и будущего; мы новы и свежи; мы непричастны преступлениям старой Европы; пред нами разыгрывается ее странная, таинственная драма, которой разгадка, может быть, таится в глубине русского духа; мы – только свидетели; мы равнодушны, ибо уже привыкли к этому странному зрелищу; мы беспристрастны, ибо часто можем предугадать развязку, ибо часто узнаем пародию вместе с трагедией… Нет, недаром провидение водит нас на эти сатурналии, как некогда спартанцы водили своих юношей смотреть на опьянелых варваров![12]

В статье С.П. Шевырева «Словесность и торговля», открывавшей первый же номер «Московского наблюдателя», говорилось, что «старость Европы» сделалась «пословицею всего образованного мира» и что современный европейский роман есть «выразитель эпохи престарелой» и потому имеет «лицо неприятное, эти неизбежные морщины и желтый цвет старости, лицо или запечатленное холодным отчаянием и безверием, или обезображенное судорогами испорченных нервов»[13].

В 1836 году В.П. Титов, побывав за границей, обращается к Одоевскому с большим письмом, где сравнивает Германию со стариком, который «ходит с костылем <…> и сам чувствует свою дряхлость». После знакомства с Западом он, по его словам, «стал гораздо более Турком и Азиатцем нежели был когда-нибудь» и пришел к мысли, что России пора отказаться от подражания Западу и вернуться к «самим себе и к Востоку»[14].

Примерно в то же время противопоставление смертельно больной Европы здоровой, полной сил, молодой России начинает появляться и в официальной, «уваровской» пропаганде. Сам С.С. Уваров в письме Николаю I (1832), где была впервые сформулирована знаменитая триада «православие – самодержавие – народность», вскользь заметил, что современная западная цивилизация содержит в себе «зародыш собственного уничтожения» (le germe de sa destruction) и находится в упадке (dégradation)[15]. Развивая мысли Уварова, профессор философии Петербургского университета А.А. Фишер в программной речи «О ходе образования в России и об участии, какое должна принимать в нем философия» призывал поставить заслон лжеобразованию, «которое, подобно нравственной язве, заражает и повреждает более и более общественное тело дряхлеющей Европы»[16].

Из публицистики идея гибели Запада быстро перетекает в поэзию, где обретает символическую образность. Сначала А.С. Хомяков публикует в «Московском наблюдателе» знаменитую «Мечту» (1835) – своего рода некролог европейской культуры:

- О, грустно, грустно мне! Ложится тьма густая

- На дальнем Западе, стране святых чудес:

- Светила прежние бледнеют, догорая,

- И звезды лучшие срываются с небес.

- А как прекрасен был тот Запад величавый!

- Как долго целый мир, колена преклонив

- И чудно озарен его высокой славой,

- Пред ним безмолвствовал, смирен и молчалив.

- Там солнце мудрости встречали наши очи,

- Кометы бурных сеч бродили в высоте,

- И тихо, как луна, царица летней ночи,

- Сияла там любовь в невинной красоте.

- Там в ярких радугах сливались вдохновенья,

- И веры огнь живой потоки света лил!..

- О! никогда земля от первых дней творенья

- Не зрела над собой столь пламенных светил!

- Но горе! век прошел, и мертвенным покровом

- Задернут Запад весь. Там будет мрак глубок…

- Услышь же глас судьбы, воспрянь в сияньи новом,

- Проснися, дремлющий Восток![17]

Хомяков, кажется, первым соединил пророчество (или, точнее, мечту) о гибели европейской цивилизации и расцвете «Востока» с астрономической и световой символикой, обыграв географическую локализацию двух противостоящих друг другу культур – восточной и западной, новой и старой – по странам света, где соответственно восходит и заходит солнце, и создав образ «заката Европы», который потом станет общеупотребительным топосом (напомним, что само слово «закат» означает и заход солнца, и запад). Подобно Киреевскому и Одоевскому, он противопоставляет блистательное прошлое западной науки, искусства и религиозного чувства современному и будущему их состоянию, которое осмысляется как угасание, умирание, наступление мрака. На смену «европейской ночи» должен прийти новый день – «свет с Востока», то есть из России, которой, по Хомякову, Провидение предназначило стать центром новой, высшей культуры:

- И другой стране смиренной,

- Полной веры и чудес,

- Бог отдаст судьбу вселенной,

- Гром земли и глас небес[18].

В 1836 году смерть Западу предрек и юный Лермонтов во второй (долгое время остававшейся ненапечатанной) части «Умирающего гладиатора», где конец европейской культуры, пораженной «язвой просвещенья» и потерявшей веру, уподобляется не закату солнца, а гибели бойца на арене:

- Не так ли ты, о европейский мир,

- Когда-то пламенных мечтателей кумир,

- К могиле клонишься бесславной головою,

- Измученный в борьбе сомнений и страстей,

- Без веры, без надежд – игралище детей,

- Осмеянный ликующей толпою!

- И пред кончиною ты взоры обратил

- С глубоким вздохом сожаленья

- На юность светлую, исполненную сил,

- Которую давно для язвы просвещенья,

- Для гордой роскоши беспечно ты забыл:

- Стараясь заглушить последние страданья,

- Ты жадно слушаешь и песни старины,

- И рыцарских времен волшебные преданья —

- Насмешливых льстецов несбыточные сны[19].

Эта вариация на тему «гибели Запада», которая явно перекликалась с «реакционными» идеями Одоевского или Хомякова, противоречила принятой в СССР концепции Лермонтова как «революционного романтика», что заставило советских комментаторов и исследователей стихотворения изворачиваться в поисках других, «прогрессивных» параллелей к концовке «Умирающего гладиатора». Поскольку его первая часть представляет собой переложение двух строф четвертой песни «Паломничества Чайльд Гарольда», Б.М. Эйхенбаум попробовал связать с поэмой Байрона и лермонтовскую эсхатологическую картину умирающего на арене истории «европейского мира». «Вся IV песнь „Чайльд-Гарольда“ написана на тему непрочности культуры и построена на контрастах величия и разрушения, – комментировал он. – Стихи Лермонтова звучат как резюме Байроновских размышлений, но с важными и характерными дополнениями и деталями»[20]. М.Л. Нольман в статье «Лермонтов и Байрон» принял эту точку зрения, указав, что в 94-й строфе 4-й песни «Чайльд Гарольда», где речь идет о ходе мировой истории, есть сравнение человечества с гладиаторами[21]:

- And thus they plod in sluggish misery,

- Rottting from sire to son, and age to age,

- Proud of their trampled nature, and so die,

- Bequeathing their hereditary rage

- To the new race of inborn slaves, who wage

- War for their chains, and rather than be free,

- Bleed gladiator-like, and still engage

- Within the same Arena where they see

- Their fellows fall before, like leaves of the same tree

[И вот так они бредут в вялой тоске, / И гниют от отца к сыну, от века к веку, / Гордые своей растоптанной природой, и так умирают, / Оставляя свой гнев в наследство / Новой расе врожденных рабов, которые воюют / За свои оковы и вместо того, чтобы добыть свободу, / Проливают кровь, как гладиаторы, и продолжают биться / На той же Арене, где перед ними / Раньше падали их собратья, подобно листьям / с одного и того же дерева][22].

Разумеется, уподобление мировой истории боям гладиаторов могло подсказать Лермонтову общий план развернутого сравнения, но «Умирающий гладиатор» отнюдь не резюмирует пессимистические размышления Байрона о неизменной порочности человеческой природы и отсутствии прогресса в нравственной сфере, а предлагает чуждую Байрону органицистскую концепцию стадиального развития «европейского мира», который, пережив «юность светлую, исполненную сил», пошел по ложному пути, предался «язве просвещения и гордой роскоши», потерял веру в «борьбе сомнений и страстей», состарился, обессилел и потому обречен на скорую гибель. Понимая, видимо, что эта историческая модель совсем не похожа на метаисторическую мизантропию Байрона, Эйхенбаум в примечаниях к стихотворению в собрании сочинений 1936 года добавил, что, кроме «Чайльд Гарольда», на Лермонтова повлияли и «некоторые славянофилы», чьи суждения о разложении «европейского мира» он повторил.

Даже осторожное сближение Лермонтова со славянофильскими воззрениями вызвало возражения у Л.Я. Гинзбург. Она признала, что заключительная часть «Умирающего гладиатора» несколько напоминает «Мечту» Хомякова, которая, по ее предположению, могла послужить толчком для Лермонтова[23]. Однако, по Гинзбург, внешнее тематическое сходство лишь подчеркивает принципиальные различия, так как основная мысль Лермонтова здесь противоположна мысли Хомякова. Если Хомяков, пишет она, «готов преклониться перед Западом как источником христианской культуры», то

Лермонтов видит на Западе источник освободительных идей, рожденных Французской революцией; ибо иначе невозможно истолковать строки

- Не так ли ты, о европейский мир,

- Когда-то пламенных мечтателей кумир…

Для Хомякова «мрак», окутывающий современный Запад, – это мрак безверия, скептицизма надвигающегося «промышленного века», словом, «мрак» капиталистической эры. Для Лермонтова, как и для Байрона, это мрак мировой реакции, толкающей романтизм к мистике и средневековью <…> а это мысль прямо антиславянофильская.

Что же касается мотива «язвы просвещенья», то, согласно Гинзбург, для своего обоснования он «вовсе не нуждается в идеях славянофилов и может быть целиком выведен из того оппозиционного, прошедшего через байронизм, руссоизма, который давно уже бытовал в русской литературе»[24].

Стремясь записать Лермонтова в «революционные романтики» и противопоставить его Хомякову, Гинзбург явно передернула карты. Думаю, она прекрасно понимала, что в словах Лермонтова о том, что «европейский мир» в прошлом был кумиром «пламенных мечтателей», нет никакого намека на французских революционеров, которые отнюдь не поклонялись старой европейской цивилизации, а, наоборот, стремились ее разрушить. По сути дела, Лермонтов конспективно передает здесь мысль Хомякова о былом величии Запада, озарявшем остальной мир своими «пламенными светилами» (ср. «пламенные мечтатели») и бывшем для других народов, из него исключенных (прежде всего для России), предметом поклонения, то есть кумиром (ср. у Хомякова: «…как долго целый мир, колена преклонив / <…> / пред ним безмолвствовал, смирен и молчалив»). Под «пламенными мечтателями», поклонявшимися ценностям европейской цивилизации, можно подразумевать кого угодно – как самих культурных героев «европейского мира», его создававших, прославлявших и воспевавших, – святых, мыслителей, религиозных и политических деятелей, художников, поэтов, так и его страстных поклонников, находящихся за его пределами, – скажем, русских «западников» от Петра I до Радищева или декабристов. Как и Хомяков, Лермонтов относит истинное величие Запада к его далекому прошлому, к «светлой юности», то есть к Средним векам и Возрождению; сам эпитет «светлая» явно перекликается со световыми метафорами «Мечты». Тогда «язва просвещенья» и «гордая роскошь», которые поражают «европейский мир», – это не изначальные пороки западной цивилизации, как у Руссо, а признаки исторической эпохи, наступившей после «светлой юности», связанные с потерей веры и «борьбой сомнений и страстей», то есть скорее с веком разума и с той же Французской революцией, нежели с «мраком мировой реакции»[25].

Совпадение представлений о судьбе Запада у столь разных современников – у молодого «европейца» Киреевского, еще столь далекого от славянофильства, и у его оппонента Хомякова, славянофильскую доктрину разрабатывающего, у философствующего Одоевского и у чуждого всякому отвлеченному философствованию Лермонтова, у лоялистов из уваровской партии и у их оппозиционно настроенных противников – свидетельствует о том, что в 1830-е годы в России складывается мифопорождающее историософское верование в скорый и неминуемый конец «европейского мира»[26]. Оно основывается на уподоблении развития историко-культурных формаций, условно определяемых как Запад и Восток, природным явлениям (запруженная река у Киреевского, восход и заход солнца у Хомякова) и/или росту и умиранию живых организмов и тел (оппозиция «старый, дряхлый Запад» и «юный славянский Восток» с его «свежими могучими соками» у Одоевского; «европейский мир» как умирающий гладиатор у Лермонтова). Из базового органицистского уподобления, характерного для романтического мышления как такового, выводятся и все сопутствующие метафоры мифа: Запад описывается как больной, зараженный, гниющий, бесплодный, обескровленный, агонизирующий или уже мертвый организм, а славянский Восток, наоборот, как организм молодой, еще неразвитый и только приближающийся к зрелости. России при этом отводится роль зрителя чужих страданий, наблюдающего с безопасной дистанции за агониями, «сатурналиями» или гладиаторскими боями на арене истории и ждущего своего часа, чтобы выйти триумфатором (или, в другом варианте, спасителем-врачом) на эту арену. «Русские выходят последние на сцену Европы, чтобы все докончить», – формулировал эту идею Шевырев в 1830 году в дневнике[27].

Показательно, что возникновение этого верования не было обусловлено какими-то катаклизмами или очевидными кризисными явлениями на Западе. Как говорит Виктор, оппонент резонера в «Русских ночах», «…Запад погибает? Что за вздор! Напротив, когда, в какую эпоху он был так богат силами и средствами жизни, как в нынешнюю? Все в нем движется: железные дороги пересекают его из края в край; промышленность дошла до чудесного; война сделалась невозможностию; личная безопасность ограждена; школы размножаются; тюрьмы смягчаются; науки идут исполинскими шагами»[28]. Виктор готов признать, что «настоящее состояние западной промышленности представляет много странного и печального», но не соглашается с мыслью, что негативные явления, характерные для развитых европейских стран, суть симптомы смертельного недуга. Примерно так же возражал Одоевскому Белинский после выхода «Русских ночей».

Неужели согласиться с Фаустом, что Европа того и гляди прикажет долго жить, а мы, славяне, напечем блинов на весь мир, да и давай поминки творить по покойнице? – спрашивал он. – <…> Нельзя так легко делать заключения о таких тяжелых вещах, какова смерть – не только народов (морить народов нам уж нипочем), но целой и притом лучшей, образованнейшей части света. Европа больна, – это правда, но не бойтесь, чтоб она умерла: ее болезнь от избытка здоровья, от избытка жизненных сил; это болезнь временная, это кризис внутренний, подземной борьбы старого с новым; это – усилие отрешиться от общественных оснований средних веков и заменить их основаниями, на разуме и натуре человека основанными. <…> Мы предвидим наше великое будущее; но хотим непременно иметь его на счет смерти Европы: какой поистине братский взгляд на вещи! <…> Неужели для счастия одного брата непременно нужна гибель другого? Какая не философская, не цивилизованная и не христианская мысль!..[29]

В контексте конца 1820-х – начала 1830-х годов мысль о гибели Запада выглядела тем более странной, что все основные историко-философские доктрины Западной Европы как раз были преисполнены тогда оптимизма по поводу ее настоящего и будущего. Так, Франсуа Гизо в курсе лекций «История цивилизации в Европе» постулировал, что европейская цивилизация еще очень и очень молода, непрерывно прогрессирует и что путь, который ей еще предстоит пройти, неизмеримо длиннее того, который она проделала[30]. Явно противоречила идея скорого конца европейской цивилизации и исторической концепции Гегеля. Даже такие католические критики новых демократических порядков и религиозного индифферентизма, как Балланш во Франции или Фридрих Шлегель в Германии, в это время предсказывают грядущее социальное и духовное обновление, начало, по «Философии истории» Шлегеля (1828), «эпохи Света»[31]. Поэтому может показаться, что мы имеем дело с чисто русской мыслительной конструкцией, с национальной «мечтой самолюбия», как полагал Белинский. Однако в данном случае не грех прислушаться к Н.Г. Чернышевскому, который писал в «Очерках гоголевского периода»: «Откуда же взялась у нас <…> мысль или, лучше сказать, не мысль, а мелодраматическая фраза о том, что Зaпад дряхлый старец, который извлек из жизни уже все, что мог извлечь, который истощился жизнью, и т.д.? Да все из разных западных же пустеньких или тупоумненьких книжонок и статеек <…>»[32]. Как кажется, Чернышевский в данном случае был прав, и истоки идеи следует искать в некоторых маргинальных ветвях немецкого и французского романтизма конца XVIII – первой трети XIX века.

Прежде всего, следует обратить внимание на немецкую традицию, восходящую к смутным пророчествам Гердера в «Дневнике моего путешествия в 1769 году» о возникновении в будущем «новой Греции» на северо-западе континента, откуда «дух распространится по всей ныне погруженной в сон Европе и заставит ее служить тому же духовному началу»[33]. В России хорошо знали и идеи Ф. Шлегеля, в частности его представления о народе как «собирательной личности», едином организме, высшей стадией развития которого является теократическая империя, – представления, повлиявшие на националистическую концепцию С.С. Уварова[34]. При этом Шлегель не верил, что Запад в состоянии осуществить подобный идеал. Так, в программной статье «Путешествие во Францию», напечатанной в журнале Europa (1803), который, вероятно, послужил Киреевскому моделью для его «Европейца», он высказал мысль о завершенности западной цивилизации. Характер Европы, писал он, «полностью выявился и завершился, и именно это и составляет сущность нашей эпохи. Отсюда полная неспособность к религии, если мне позволено употребить это слово, абсолютное отмирание высших органов. Глубже человек не может пасть, это невозможно. <…> сам человек почти стал машиной»[35]. Согласно Шлегелю, в будущем Запад ждет неизбежное загнивание: «Род людей в Европе не будет изменяться к лучшему, но <…> будет все более и более ухудшаться в силу внутренней испорченности и, наконец, и внешне погрузится в состояние немощи и нищеты, которое не может преобразиться, в котором он, возможно, будет пребывать затем века, и лишь внешнее воздействие сможет извлечь его оттуда»[36]. Это новое возрождение, считал он, может прийти только с Востока, из Азии, где сохраняется неиссякаемый источник религиозного энтузиазма», или, по его метафоре, «световой пламень» («die Lichtglut»).

Впоследствии, когда в Германии начали усиливаться эсхатологические настроения[37], Шлегель несколько модифицировал свою позицию, признав, что гибель Европы (а с нею и всего мира) возможна, но отнюдь не обязательна. В его статьях 1820 года, напечатанных в венском журнале Concordia, речь идет о «старческом упадке» лишь романских народов, которым противопоставляются более молодые германцы и славяне. Наиболее вероятным сценарием будущего ему представляются «славянские ожидания» («slavischen Erwartungen»), то есть выход на авансцену истории славянских народов, которые займут ведущие позиции в культуре и политике Европы и, благодаря своей религиозности, спасут ее от кризиса[38].

Как представляется, именно от этих пророчеств Шлегеля и от его идеи «славянских ожиданий» ведут свое происхождение органицистские концепции раннего Киреевского, Одоевского и «Мечта» Хомякова с ее световой символикой.

Для Лермонтова же (у которого идея омоложения западной цивилизации с помощью русской крови отсутствует) более актуальной была эсхатологическая риторика ряда французских писателей-романтиков, которые с конца 1820-х годов ведут полемику с взглядами Гизо и его школы, описывая историю «европейского мира» не как линейный, непрерывный прогресс, а как квазиорганический цикл, подходящий к завершению. В одном из главных манифестов французского романтизма – предисловии к драме «Кромвель» (1827) – Виктор Гюго писал, что цивилизация растет и развивается подобно отдельному человеку: когда-то она была ребенком, потом зрелым мужем, а сейчас мы наблюдаем ее импозантную старость[39]. При публикации предисловия Гюго исключил из него большой фрагмент, где он развил эту аналогию; два года спустя он напечатал его в Revue de Paris. В этом фрагменте он говорит, что европейская цивилизация – третья великая цивилизация на Земле – приближается к своему завершению. «Наша постройка очень стара. Она распадается на отдельные части. Рим больше не является ее центром. Каждый народ тянет в свою сторону. Больше нет единства, ни религиозного, ни политического. Мнение заменило веру»[40]. По Гюго, пришло время для переноса цивилизации в другое место: подобно тому как африканская цивилизация сменила азиатскую, а европейская – африканскую, четвертая великая цивилизация должна возникнуть в Северной Америке, где, как он пишет, уже созданы условия для полной реализации принципа свободы.

Если перспектива создания новой цивилизации казалась Гюго заманчивой, то консерватору Шатобриану она внушала только страх и отвращение. В 1817 году посетивший его американский историк Джордж Тикнор записал следующий его монолог:

Я не верю в европейское общество. <…> Через пятьдесят лет в Европе не останется ни одного законного монарха; от России я не жду ничего, кроме военного деспотизма; а через сто лет, подумайте, сто!.. будущее покрыто тучами, слишком темными для человеческого зрения; хочется сказать, слишком темными и непроницаемыми для пророчества. Вот в чем ужас нашего положения: возможно, мы присутствуем не только при гибели Европы, но и гибели всего мира[41].

В России должны были обратить внимание на очерк Шатобриана «Будущее мира», напечатанный в качестве приложения к статье Сен-Бева о нем в Revue des deux mondes и впоследствии положенный в основу заключительной, 44-й книги «Замогильных записок» (датируемой 25 сентября 1841 года)[42]. В этом очерке он предвещал, что в результате наступления демократии в Европе и Америке возникнет новый тип общества, похожий по устройству на пчелиный улей, где «погибнут воображение, поэзия, искусства; отдельный человек будет лишь рабочей пчелой, колесиком в машине, атомом в организованной материи. <…> через свободу мы придем к тому же социальному окостенению, к какому Китай пришел через рабство». Однако для Шатобриана, как и для Гюго, все грядущие перемены вызваны старостью европейского мира, который «умирает естественной смертью». «Современное общество, – пишет он, – складывалось на протяжении десяти веков: сейчас оно разлагается (se décompose). Поколения Средних веков были полны сил, потому что это было время подъема. Мы же, мы слабы, потому что наше время – это время упадка. Этот угасающий мир не обретет силу, пока он не дойдет до последней степени болезни…»[43]

Сходные идеи с невероятной настойчивостью высказывал на страницах французской печати известный критик и переводчик, блестящий знаток английской и немецкой литератур Филарет Шаль, которого, как кажется, читали в России[44]. Едва ли не в каждую свою статью или рецензию, независимо от того, какова была их основная тема, он вставлял пассажи о распаде современного общества, которое он сравнивал с умирающим, а иногда и мертвым телом, и называл сенильным старцем, впавшим в детство. Например, в рецензии на книгу «О просвещении матерей семейства» он восклицал:

Посмотрите вокруг себя, развейте туман политических клевет и обвинений, разорвите завесу лжи, и вы увидите болезнь в современном обществе. И какую странную болезнь. Это сильнейшая моральная боль, скрытая в развитом физическом теле, язва под золотым покровом. Никогда прежде мы не видели больше благотворительности, больше промышленности, больше просвещения. И никогда прежде мы не видели больше болезненных мыслей, злобных или горьких чувств, больше сожалений и растоптанных надежд. Благосостояние народа растет, кричат нам экономисты, промышленность развивается; физические силы природы используются с замечательной легкостью. <…> Наука, власть, просвещение, искусства объединяют усилия, чтобы улучшить жизнь. Везде разлит великолепный и яркий свет. Да, но почему же наши мучения все усиливаются! И мы страдаем, и мы плачем, и мы проклинаем! Нам говорят: больше нет войн, и повсюду воцарился мир. Мы проливаем мало крови, но много слез. Душа народов, охваченная ненавистью, завистью, гневом, наполненная тайными обидами и сгущенной горечью, страдает и истекает кровью. <…> Наше общество пожирает тяжелая, неизлечимая болезнь. <…> Низвергнув с трона бедную человеческую душу, заставив ее сомневаться в самой себе, изгнав любовь и веру, превратив все в скелет и окаменелость, восславив страсти и желания тела, уничтожив веру как моральную основу <…> не иссушили ли вы главный источник счастья? Подумайте!..[45]