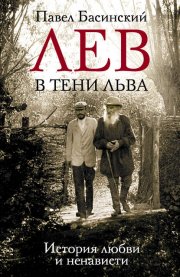

Читать онлайн Лев в тени Льва. История любви и ненависти бесплатно

Выражаю сердечную благодарность всем, кто помогал мне в написании книги:

советнику президента по культуре В. И. Толстому, директору Государственного музея Л. Н. Толстого Н. А. Калининой, заместителю директора музея по научной работе Л. В. Калюжной, главному хранителю рукописей фонда Л. Н. Толстого Т Г. Никифоровой и сотрудникам музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Тот, кто понимает Толстого,

не следует за ним. А тот,

кто следует за ним,

не понимает его.

В. А. Маклаков

Осторожно, Толстой!

Осенью 1916 года у последнего секретаря Льва Толстого Валентина Федоровича Булгакова случилась беда. К нему в Москву из Сибири приехала мама́ с твердой уверенностью, что у нее рак. При обследовании в Москве известный женский врач Козловский подтвердил ее опасения и посоветовал обратиться к знаменитому гинекологу Владимиру Федоровичу Снегиреву.

Однако добиться его приема было непросто.

– Нужно платить двадцать пять рублей за визит! – сказал «респектабельный» лакей, отворивший парадную дверь особняка Снегирева на Девичьем Поле.

– Эти деньги будут заплачены, но нам важно знать, когда больная будет принята.

– Недели через полторы, в порядке записи.

– А раньше нельзя?

– Никак нельзя.

«Грустные, отошли мы от двери, – пишет Булгаков в воспоминаниях. – Маме, прежде всего, вовсе не улыбалось проживаться в Москве, в гостинице, а главное, она была так напугана и взволнована страшной болезнью, лечение которой она запустила, что откладыванье решения об операции на каждый лишний день казалось ей едва ли не равносильным смертному приговору».

И тогда Булгаков решил обратиться за помощью к своей «второй матери», которой он считал Софью Андреевну Толстую. На глазах последнего секретаря Толстого разыгрался весь тяжелейший семейный конфликт, предшествовавший уходу Толстого из Ясной Поляны. Он жил в яснополянском доме и после смерти писателя, с декабря 1912-го по август 1916 года, занимаясь описанием личной библиотеки Толстого. В это время он особенно сблизился с Софьей Андреевной, с которой у него установились сыновьи отношения. Булгакову, когда он впервые поселился в Ясной Поляне в январе 1910 года, незадолго до ухода и смерти Толстого, не было и 24 лет. Настоящие сыновья Софьи Андреевны и Льва Николаевича, Сергей, Илья, Лев, Андрей и Михаил, жили отдельно в своих имениях, в Москве, Петербурге и за границей, бывая в Ясной только наездами с женами и детьми. И так уж вышло, что всегда деликатный и сочувствовавший Софье Андреевне «Булгаша» заменил ей сына.

Профессор Снегирев был близок к семье Толстых. Осенью 1906 года прямо в яснополянском доме он на свой страх и риск сделал Софье Андреевне срочную и сложную операцию по удалению гнойной кисты, на которую в этих условиях не решился бы обычный хирург. Он спас супруге писателя жизнь. Булгаков телеграммой попросил Софью Андреевну замолвить за него слово перед Снегиревым. «На другой день я получил от милой Софьи Андреевны телеграфный ответ, что мое желание ею выполнено».

На этот раз «респектабельный» лакей был предупредителен и о 25 рублях речи не вел.

– Пожалуйте!

Осмотрев маму, Снегирев также определил рак и через несколько дней в лечебнице своего ассистента доктора Полилова, который 10 лет назад помогал ему оперировать Софью Андреевну сделал больной операцию. Операция прошла успешно, да и опухоль, к счастью, оказалась не раковой.

«Мы с мамой еще раз ходили в особнячок: благодарить профессора. Тут он, оставивши свою бывшую пациентку в приемной, увел меня в кабинет и завел разговор о Толстом.

– Помните, – говорил он, – что Толстой поглощает людей. Всех, кто к нему приближается, он поглощает без остатка, и как бы ни был талантлив тот или иной человек, он, увлекшись Толстым, всё отдает ему, и от него уже ничего не остается…»

Странность этого высказывания была в том, что прозвучало оно из уст человека, который всегда глубоко почитал Толстого. Но еще более интересно, что говорились эти слова спустя шесть лет после смерти яснополянского старца, а говорились при этом так, как если бы Толстой был всё еще жив и опасность «приближения» к нему равнялась бы физической опасности.

«Осторожно, Толстой!»

Булгаков, который не просто любил, а боготворил Толстого, как, впрочем, почти все, кто находился с ним в близких отношениях, слова Снегирева запомнил на всю жизнь. «Слова эти я часто вспоминал потом, когда мне казалось, что я сам стою на границе своего полного «поглощения» яснополянским мудрецом и гениальным человеком. Хотелось спасти остатки «своего»…» И это было написано Булгаковым, чья жизнь непосредственно возле Толстого прошла по касательной, в последние месяцы жизни гения.

Но представьте себе человека, который не просто был близко связан с Толстым, а являлся его родным сыном, его плотью и кровью, и при этом постарался разделить убеждения отца, стать в буквальном смысле «толстовцем» и пройти весь путь отца, повторяя его во всем, кроме одного, в чем его невозможно было повторить – в его гениальности. Нельзя придумать более несчастной судьбы! Но самым, быть может, роковым обстоятельством этой судьбы стало то, что имя сына было ЛЕВ ТОЛСТОЙ. Это была минутная ошибка родителей ценой в сломанную человеческую жизнь.

Глава первая

Яша Полянов

Один сын – не сын, два сына – полсына, три сына – сын.

Народная пословица

Первый роман, третий сын

Лев Львович Толстой, или Лёва, Лёвушка, Лёля, как его называли в семье, был четвертым ребенком и третьим сыном Софьи Андреевны и Льва Николаевича Толстых. Он родился 20 мая 1869 года в Ясной Поляне на том же самом кожаном диванчике, на котором родился Лев Николаевич, его братья и сестра, два первых сына Сергей и Илья и дочь Татьяна…

Роды были тяжелыми и затягивались. Потому кроме обычной в таких случаях акушерки пригласили из Тулы доктора Кнерцера. Но мужчины, Толстой и доктор, так устали ждать, что отправились в лес Чепыж прогуляться. Оставшись вдвоем с акушеркой, Софья Андреевна благополучно родила крепкого мальчика с черными длинными волосами. «Он энергично дрыгал ногами и кричал во всё горло, возвещая о своем приходе в мир, который показался ему враждебным после блаженного покоя под материнским сердцем», – фантазирует по этому поводу автор книги «Дети Толстого» внук писателя Сергей Михайлович Толстой.

Этой же версии своего рождения придерживался и сам Лев Львович. «Я появился на свет в дамском обществе…» (книга воспоминаний «Опыт моей жизни»). В мемуарах Софьи Андреевны «Моя жизнь» также упоминается доктор Кнерцер, который «ужасно волновался» и «не переставая за ужином ел раков», и ничего не говорится об его участии в родах. Но исключить своего мужа из этого события жена Толстого не могла. И как-то так получилось, что доктора при родах не было, но Лев Николаевич в самый ответственный момент все-таки оказался у двери. «Наконец к 11-ти часам вечера раздался крик ребенка и, как всегда, вслед за ним – рыдания Льва Николаевича».

Эти «рыдания» и «как всегда» выдают Софью Андреевну с головой, тем более что писались ее мемуары гораздо позже. По-видимому, в семье знали, что Льва Николаевича не было при родах: он в это время гулял с доктором в лесу. Отсюда семейное предание. Но у Софьи Андреевны было особое отношение к рождению Лёвы. Недаром в ее мемуарах он упоминается чаще остальных детей. Он не был первенцем, но тревожно долгожданным ребенком. После рождения Сергея, Татьяны и Ильи у жены Толстого случились подряд два выкидыша. Между тем муж страстно мечтал об умножении семьи, а она боготворила мужа. Именно в 1869 году он закончил «Войну и мир» и стал великим писателем. Она помогала ему в создании романа, переписывала частями по нескольку раз, подсказывала какие-то детали для женских образов и даже будто бы втайне от мужа правила неудачные, по ее мнению, фразы. Наконец она знала, что в образ замужней Наташи Ростовой Толстой вложил ее черты, создав образец счастливой семейной женщины. Рождение Лёвы в год рождения «Войны и мира» как бы соединяло две области, правду и художественный вымысел, в гармоническое целое. Наверное, 1869 год был самым счастливым годом в жизни этой семьи.

Мы не знаем причин, по которым третьего в семье мальчика назвали Львом, как не знаем и того, почему так назвали самого Льва Николаевича. Толстой не отличался семейным тщеславием, и до самого позднего времени его дети даже не знали, что их папа́ – великий писатель. Об этом не было принято говорить в семье. Но можно понять настроение женщины, подарившей любимому мужу долгожданного третьего сына, да еще и в год его величайшего писательского триумфа. А с другой-то стороны, в 1869 году это была еще обычная дворянская семья. В то время никто, ни сам Толстой, не могли подумать, что спустя примерно пятнадцать лет имя Лев станет тяжелым наказанием для мальчика, поводом для насмешек («Как тебя зовут? Ты – Лев Толстой?!») и причиной неисцелимой рефлексии по этому поводу. Да что же это, в конце концов, означает, что он не кто-нибудь, а сам Лев Толстой?!

Это случится позже, когда имя Толстого прогремит по всему миру, когда его идеям будет сочувствовать половина человечества, а вторая половина, по крайней мере, о них знать. А в 1869 году Толстой еще просто писатель, написавший огромный семейно-исторический роман, который привел в восторг читающую публику, но отнюдь не большинство критиков. Только Николай Николаевич Страхов написал золотые слова: «Какая громада и какая стройность! Тысячи лиц, тысячи сцен, всевозможные сферы государственной и частной жизни, история, война, все ужасы, какие есть на земле, все страсти, все моменты человеческой жизни, от крика новорожденного ребенка до последней вспышки чувства умирающего старика, все радости и горести, доступные человеку, всевозможные душевные настроения, от ощущений вора, укравшего червонцы у своего товарища, до высочайших движений героизма и дум внутреннего просветления, – всё есть в этой картине… «Война и мир» произведение гениальное».

Но в это же самое время в газете «Петербургский листок» язвительно замечали: «Гением признает графа Толстого один только Страхов», – а в «Петербургской газете» писали, что над такими критиками «можно порой посмеяться, когда они измыслят что-нибудь особенно дикое, вроде, например, заявления о мировом значении романов графа Льва Толстого». А в газете «Искра» популярный пародист Дмитрий Минаев печатал стихи:

- П о в р е ж д е н н ы й к р и т и к (бредит)

- Да, гений он!..

- Постой, постой!..

- Кто – Бенедиктов?

- К р и т и к:

- Лев Толстой!..

- Н е к т о:

- Ты покраснел, я вижу… Дело!..

- Болтать нельзя, без краски, зря.

Достоевский по первым впечатлениям от чтения назвал «Войну и мир» «помещичьей литературой» и только гораздо позже отдал дань этому великому произведению Льва Толстого.

Салтыков-Щедрин вовсе говорил, что этот роман «болтовня нянюшек и мамушек», что все военные сцены это «ложь и суета», а Багратион и Кутузов «кукольные генералы».

Тургенев тоже не сразу понял значение «Войны и мира»: «…как это всё мелко и хитро, и неужели не надоели Толстому эти вечные рассуждения о том, – трус, мол, я или нет? – Вся эта патология сражения? Где тут черты эпохи? Где краски исторические?» И лишь позже он скажет, что «в этом романе столько красот первоклассных, такая жизненность, и правда, и свежесть, что нельзя не согласиться, что с появлением «Войны и мира» Толстой стал на первое место между всеми нашими современными писателями…»

В 1869 году ничто не предвещает, что Толстой станет учителем человечества, создателем нового религиозного движения. Впрочем, летом этого года по дороге в Пензенскую губернию его настигнет знаменитый «арзамасский ужас», предвестник будущего духовного переворота. Всё лето после рождения Лёвы он читает Шопенгауэра и Гегеля, но до собственных религиозно-философских открытий еще далеко, если не считать исторических рассуждений в «Войне и мире», которые меньше всего заинтересовали читателей и возбудили насмешки критиков.

Быть сыном просто писателя, даже известного писателя и при этом носить не только его фамилию, но и имя, это в порядке вещей. Это не исключает и того, чтобы самому стать писателем. Уже есть Александр Дюма-сын, почему бы не появиться Толстому-сыну? Но вот носить имя и фамилию не просто писателя, а властителя дум и чувств, великого проповедника, которого ставили рядом с Христом и Магометом, это совсем другое! Двух Львов Толстых ни одна культура выдержать не в состоянии…

Лёва Толстой, родившийся в Ясной Поляне цветущим маем 1869 года, еще не знает о своем будущем. Он еще просто мальчик Лёля, сын графа Льва Николаевича Толстого, написавшего гениальный роман о войне 1812 года.

Черненькие и беленькие

Софья Андреевна до пожилого возраста оставалась жгучей брюнеткой с темными карими глазами. Лев Николаевич был светловолосым, глаза у него были серые. Всех детей в семье так и делили на «черненьких» и «беленьких» – в зависимости от цвета глаз и волос. «Черненькие» были похожи на мать, «беленькие» – на отца. После рождения Лёли в семье наступил паритет – двое «черненьких», Таня и Лев, и двое «беленьких», Сергей и Илья. Через два года родилась «беленькая» Маша; за Машей, год спустя, – брюнет Петя; еще через год – «черненький» Николушка; за ними – Варя, прожившая только полчаса.

Всего же у Толстых родилось тринадцать детей, но лишь восемь из них дожили до зрелого возраста. В «Опыте моей жизни» Лев Львович поделился интересным наблюдением: «…из умерших моих братьев маленькими детьми трое были с темными глазами, типа «черных», что показывает, что этому типу нашей семьи жизнь давалась труднее».

Другое наблюдение: «…моя старшая сестра Таня и я – «черные» дети семьи – больше взяли умственных особенностей, которые можно назвать внутренним или духовным обликом человека, от отца и его линии, но физически мы больше похожи на мать; остальные дети, хотя в них и было много отцовского с физической стороны (брат Илья, например, был внешностью очень похож на отца), всё же по духовному и умственному складу они мало походили на него. Письма брата Ильи, например, до смешного похожи на письма матери».

Все дети Толстых были по-своему умны и талантливы. Но в «черных», Татьяне и Льве, это проявилось в более, что ли, насыщенном виде. А главное – это дало ощутительные результаты. Татьяна была незаурядной художницей, чей рисунок ценил Илья Репин, говоря, что он даже «завидует» ему. Что касается Льва, он проявил себя во множестве «жанров»: от литературы и скульптуры до общественной деятельности и крайне своеобразной философии.

При этом, как писатель, Илья, был, пожалуй, талантливей Льва. Его повесть «Труп» (с тем же почти сюжетом, что и «Живой труп» отца) и рассказы предвещали рождение большого писателя. А вот Лев, напечатавший много рассказов, повестей, несколько романов, книгу пьес и множество очерков и статей, не стал крупным писателем – просто по среднему качеству своего литературного таланта. И это понимали все, даже искренне любившие Льва Львовича родные и друзья. Но понимал ли это он сам – это большой вопрос.

Тем не менее, Ильи Толстого как писателя в истории русской литературы фактически не существует. Вернее, он занимает в ней какое-то очень частное место. А Лев Толстой-младший – вполне реальная фигура литературного процесса начала XX века. О нем много писала критика. Его знали ведущие издатели. С ним переписывались Антон Чехов, Николай Лесков, Максим Горький… Конечно, огромную роль здесь играли его имя и фамилия. Но в не меньшей степени – упорство и литературное трудолюбие. Главное – страстное желание быть профессиональным писателем.

Можно сделать и еще одно наблюдение. В «черненьких» было больше вкуса, изящества. Того, что называется comme il faut[1]. Татьяна в юности была неисправимой модницей, любила балы и имела много аристократических поклонников. Она умела покорять сердца. Ее обожали и мать, и отец. И как бы затем ни складывалась тяжело ее жизнь, что бы с ней ни происходило, Татьяна никогда не теряла внешней формы.

То же можно сказать и о ее младшем брате. Встретившись с ним во Франции в 1928 году, его племянник Сергей Михайлович Толстой таким увидел своего дядю: «Он приближался к своему шестидесятилетию, но был худой, сильный, элегантный, походка гибкая и легкая. Со спины он казался моложе лет на двадцать, но морщинистое лицо отражало страсти, которые испепеляли всю его более, чем бурную жизнь».

Толстой и его дети

Толстой не слишком жаловал своих детей, пока они были маленькими. Это обижало Софью Андреевну, но муж не любил возиться с «бебичками», как тогда называли младенцев в дворянских семьях от английского «baby».

В 1872 году в письме к тетушке Александре Андреевне Толстой он признался: «…я не люблю детей до 2–3 лет – не понимаю. Говорил ли я вам про странное замечание? Есть два сорта мущин – охотники и неохотники. Неохотники любят маленьких детей – беби, могут брать в руки; охотники имеют чувство страха, гадливости и жалости к беби. Я не знаю исключения этому правилу».

Толстой тогда был заядлый охотник.

Но в этом же письме он делает «реестр» своих родившихся на тот момент шестерых детей – Сергея, Татьяны, Ильи, Льва, Маши и Петра. Прозорливость Толстого, в главном угадавшего будущее своих детей, просто поразительна! Она говорит о том, что он, может быть, и не любил «бебичек», но присматривался к ним зорко.

«Старший белокурый – не дурен. Есть что-то слабое и терпеливое в выражении и очень кроткое. Когда он смеется, он не заражает, но когда он плачет, я с трудом удерживаюсь, чтобы не плакать. Все говорят, что он похож на моего старшего брата. Я боюсь верить. Это слишком бы было хорошо. Главная черта брата была не эгоизм и не самоотвержение, а строгая середина. Он не жертвовал собой никому, но никогда никому не только не повредил, но не помешал. Он и радовался и страдал в себе одном. Сережа – умен, математический ум и чуток к искусству, учится прекрасно, ловок прыгать, гимнастика; но gauche[2] и рассеян… Самобытного в нем мало…»

Сергей Львович Толстой (1863–1947) родился в счастливое для своего отца число – 28-го июня (отец родился 28 августа 28-го года). Сергей закончил физико-математический факультет Московского университета, отдав некоторую дань либеральным и даже радикальным настроениям студенческой молодежи. Он был поклонником науки, и в этом расходился с отцом. Он был музыкально одарен: прекрасно играл, занимался историей и теорией музыки, сам сочинял. Работал в Тульском и Петербургском отделениях Крестьянского банка, работал земским начальником, попробовал себя в качестве помещика. Не совпадая с отцом по взглядам, он всегда ему, тем не менее, сочувствовал и лично сопровождал в Канаду духоборов, в переселении которых его отец принял горячее участие, пожертвовав на это гонорар от «Воскресения». Единственный из братьев Сергей Львович полностью поддержал отца во время его «ухода». А после его смерти сделал все возможное, чтобы сохранить Ясную Поляну как музей. Он занимался толстовским музеем в Москве, изданием полного собрания сочинений, писем и дневников отца, написал несколько превосходных книг («Мать и дед Л. Н. Толстого», «Музыка в жизни Толстого» и другие). Единственный из детей Толстого он остался жить в Советской России. И большевики, как пишет его племянник Сергей Михайлович, уважали его… Но было что-то невыразимо грустное в его судьбе. В первом браке он оказался несчастен, его жена скончалась от туберкулеза. Последние годы его жизни были скрашены Ясной Поляной и общением с Николаем Павловичем Пузиным, ведущим сотрудником яснополянского музея.

Но продолжим «реестр» Толстого…

«Илья 3-й. Никогда не был болен. Ширококост, бел, румян, сияющ. Учится дурно. Всегда думает о том, о чем ему не велят думать. Игры выдумывает сам. Аккуратен, бережлив; «мое» для него очень важно. Горяч и violent[3], сейчас драться; но и нежен, и чувствителен очень. Чувствен – любит поесть и полежать спокойно. Когда он ест желе смородинное и гречневую кашу у него губы щекотит. Самобытен во всем. И когда плачет, то вместе злится и неприятен, а когда смеется, то и все смеются. Всё непозволенное имеет для него прелесть, и он сразу узнает…

Если я умру, старший, куда бы ни попал, выйдет славным человеком, почти наверно в заведении будет первым учеником, Илья погибнет, если у него не будет строгого и любимого им руководителя».

Илья Львович Толстой (1866–1933) прожил бурную жизнь. Он не закончил гимназии, больше увлекаясь охотой в Ясной Поляне и Подмосковье, влюбился в Сонечку Философову, дочь вице-президента Академии художеств, первым из сыновей женился и подарил родителям первую внучку – Анну. В письме к Илье, написанном еще до его женитьбы, отец прозорливо предрекал, что «из 100 шансов 99, что, кроме несчастья, от брака ничего не выйдет», потому что «жениться, чтобы веселее было жить, никогда не удастся». Тем не менее, долгое время Илья Львович и Софья Николаевна Толстые были счастливы. Они поселились в селе Гринёве, принадлежавшем матери Ильи Софье Андреевне, затем он купил свое имение Мансурово в Калужской губернии. Но ни Гринёвка, ни Мансурово не приносили дохода. Между тем семья росла – после Анны родились Андрей, Михаил, Илья, Владимир, Вера, Кирилл. Илья просил денег у матери, но она считала, что «слепо давать деньги своим детям, не руководя их делами, невозможно». Всё же она очень сочувствовала Илье: «Как-то он, бедный, живет в своей неясной, бестолковой среде хозяйства, семьи и вечного сомнения и недовольства судьбой». Однако при всех трудностях и нелепостях жизнь Илья казалась благополучной! Он был прекрасным охотником, «лошадником», веселым, общительным, всеми любимым человеком. Он был талантлив во всем: в сельском хозяйстве, которому отдавался со всей страстью, в своих писательских опытах, которые оценил и его отец, и даже такой ревнивый судья, как Иван Бунин, с которым Илья Львович дружил. Иван Бунин написал о нем, что «это был веселый, жизнерадостный, очень беспутный и очень талантливый по природе человек». Зимой в деревне Илья никогда не скучал: плотничал, столярничал, ремонтировал мебель, переплетал книги.

При этом – что удивительно! – его отец был уверен, что Илья будет несчастен, причем в то время, когда ничто не предвещало этого. Именно когда Илья казался всем счастливым, Толстой записывает в дневнике: «Главное, он несчастлив совсем. Как для паука уж дождь, когда только начинается сырость, так для меня он уж несчастлив так, как будет через двадцать лет».

Заботы о семье заставили Илью отказаться от помещичьих занятий. Он скитался по городам и весям, жил в Пензе, Саратове, Симбирске, Москве, Петербурге, работая гласным от земства, страховым агентом, оценщиком Крестьянского банка. После смерти отца он написал сценарий фильма по рассказу «Чем люди живы», где сам исполнил роль барина, а падшего ангела играл тогда еще молодой певец Александр Вертинский. Во время Первой мировой войны служил корреспондентом на Балканах. В 1916 году отправился в Америку читать лекции об отце, а в 1917-м, бросив семью в России, обосновался в Америке окончательно. Некоторое время благодаря своему имени он был знаменит как лектор и журналист, комментатор событий, происходивших на его родине. Он гордо считал себя связующим звеном между Россией и Америкой, человеком «международного значения», призванным сблизить две молодые демократии мира. Но после разрыва дипломатических отношений между Америкой и СССР интерес к его выступлениям угас. Он подвизался в Голливуде, выступая экспертом фильмов по романам отца «Анна Каренина» и «Воскресение», и сыграл роль самого Льва Толстого в одном из них. В пожилом возрасте он стал поразительно похож на отца внешне, так что некоторые дамы при его виде падали в обморок.

Илья Львович вторично женился на теософке Надежде Катульской, о которой его сестра Александра, тоже жившая в Америке, писала как об особе неприятной и бесхозяйственной… Венцом его американского благополучия стал маленький дом в Russian Village («Русской деревне»), штат Коннектикут, в месте, которое он шутливо называл «мои поросятники». Он писал Саше: «Одно утешение – это лето, когда можно уйти в природу… хоть и не та природа, что в России. Земля не так пахнет, цветы не так цветут, деревья растут иначе – всё же это природа».

На руках своей младшей сестры Александры он и скончался от рака в госпитале Нью-Хейвена, попрощавшись в письмах со всеми родными и попросив у них прощения. Не смог от слабости завершить на себе крестное знамение, которое его рукой завершила сестра…

Не ошибся Толстой и в судьбе старшей дочери Татьяны, второго ребенка Толстых и всеобщей любимицы.

«Таня – 8 лет. Все говорят, что она похожа на Соню, и я верю этому, хотя это также хорошо, но верю потому, что это очевидно. Если бы она была Адамова старшая дочь и не было бы детей меньше ее, она была бы несчастная девочка. Лучшее удовольствие ее возиться с маленькими. Очевидно, что она находит физическое наслаждение в том, чтобы держать, трогать маленькое тело. Ее мечта теперь сознательная – иметь детей… Она не любит работать умом, но механизм головы хороший. Она будет женщина прекрасная, если Бог даст мужа. И вот, готов дать премию огромную тому, кто из нее сделает новую женщину».

Детство Татьяны Львовны Толстой (1864–1950) пришлось на самое счастливое время в жизни семьи. Толстой работал над «Войной и миром», жена была ему и подругой, и помощницей, а ссоры между ними случались редко. «Я выросла среди людей, любящих друг друга и меня, – напишет Татьяна в воспоминаниях. – Мне казалось, что такое отношение естественно и свойственно человеческой природе».

Таня впитала в себя атмосферу семейного согласия и гармонично соединила в себе отцовские и материнские черты характеров. Любила красиво одеваться, танцевать, пользовалась исключительным успехом на балах, но в то же время была серьезной, начитанной и целеустремленной девушкой. Она сочетала в себе хозяйственные таланты с любовью к живописи, в которой достигла немалых успехов, закончив Школу живописи, ваяния и зодчества, где ее учителями были Василий Григорьевич Перов и Леонид Осипович Пастернак. Своими советами ее поддерживали друзья семьи Николай Николаевич Ге и Илья Ефимович Репин. Но известной художницей она не стала. Две страсти определили ее судьбу.

Первая – любовь к отцу. С середины восьмидесятых годов Татьяна, пережив множество светских увлечений, имея в прошлом более десятка женихов, среди которых был цвет московской «золотой» молодежи: князья Урусов и Мещерский, граф Капнист, Олсуфьев, Стахович и другие – вдруг отказалась от света и стала преданно служить отцу, его новым идеям, хотя внутренне их не всегда разделяла. Можно даже сказать, что как мужчина он затмил для нее всех остальных. Она не видела никого равного отцу по уму и по обаянию. «Да, это такой соперник моим Любовям, которого никто не победил», – записывает она в дневнике. Она переписывала его рукописи, заместив на этом посту Софью Андреевну, разошедшуюся с мужем в его новых воззрениях. Она принимала деятельное участие в толстовском народном издательстве «Посредник». Постепенно она стала необходимой отцу как воздух, но именно в силу этого он… перестал ее замечать. «Когда она тут, я ее не замечаю только потому, что она точно часть меня, точно она – это я сам. Очень уж она мне близка».

Однако Татьяна не была и не могла быть его «частью». Другая страсть, не менее сильная, чем любовь к отцу, жила в ней – мечты о своем муже, своих детях, своей семье. Внешне она мирилась с эгоистичностью отца, последовательно отказавшего всем ее женихам и прямо убеждавшего ее никогда не выходить замуж. Но глубокий инстинкт жены и матери, который отец заметил в ней в восьмилетнем возрасте, никуда не исчез и стал для нее, уже немолодой девушки, причиной страданий. Однажды она напишет в дневнике: «Очень грустно. Жалко молодости. Хочется любви».

Это написано в 1895 году, когда Татьяна увлеклась женатым последователем отца Евгением Ивановичем Поповым. Из-за этого запоздалого и бессмысленного романа терзалась она сама, мучился Попов, переживал отец… Наконец, в 1896 году она окончательно влюбилась в тоже женатого, многодетного и пожилого помещика Михаила Сергеевича Сухотина. После смерти его жены они скромно обвенчались в 1899 году. Ей было тридцать пять лет, ему – сорок девять. Родители были ошеломлены. «Молодые» чувствовали себя смущенными.

Впрочем, Михаил Сергеевич Сухотин оказался добрым и порядочным человеком, заслужившим расположение всей семьи Толстых. Но судьба еще раз горько посмеялась над Татьяной: в течение первых пяти лет замужества она каждый год рожала мертвых младенцев (один раз – двойню). Наконец, в 1905 году родилась единственная дочь Танечка. В 1914 году умер Сухотин. Танечка росла слабой и болезненной, не раз была на волосок от смерти. Но именно дочь в эмиграции обеспечила матери счастливую старость. В Риме она принимала участие в гастрольном спектакле по пьесе Толстого «Живой труп». В театре присутствовал знаменитый журналист Луиджи Альбертини, бывший владелец ведущей итальянской газеты Corriere della Sera. Он пригласил труппу к себе во дворец, где в Танечку влюбился его сын Леонардо, доктор юридических наук. Через несколько месяцев он женился на ней. Последние годы жизни Татьяна Львовна провела рядом с дочерью и ее мужем в Риме, где вновь смогла окунуться в знакомую ей светскую атмосферу. В доме Альбертини собиралась вся интеллектуальная и аристократическая элита страны.

Зная судьбу второй дочери Толстого – Марии, с особым чувством читаешь строки, посвященные ей, в письме отца тетушке Александре Андреевне. «5-я Маша, 2 года, та, с которой Соня была при смерти. Слабый, болезненный ребенок. Как молоко, белое тело, курчавые белые волосики; большие, странные, голубые глаза; странные по глубокому, серьезному выражению. Очень умна и некрасива. Это будет одна из загадок. Будет страдать, будет искать, ничего не найдет; но будет вечно искать самое недоступное…»

Обстоятельства рождения Марии Львовны Толстой (1871–1906) связаны с первым серьезным конфликтом между Львом Николаевичем и Софьей Андреевной. Кормя грудью годовалого Лёвушку, жена Толстого вновь почувствовала себя беременной. Это ее не обрадовало. Она устала от родов и кормлений, устала непрерывно ощущать себя не женщиной, а самкой. К тому же после преждевременных родов Маши у нее началась родильная горячка, и она едва не умерла. Врачи посоветовали ей больше не иметь детей. Но муж был категорически против этого. Он не представлял себе семейной жизни без рождения детей. Это чуть не привело к разводу.

Сергей Михайлович Толстой, автор книги «Дети Толстого», пишет, что детство Маши «прошло незаметно в шумной группе старших детей: Сергея, Татьяны, Ильи и Льва, которые обращались с ней, как с Золушкой, оставляя ей самую черную работу». И она с детства привыкла не избегать этой работы.

В шутку и всерьез поговаривали, что у Маши было психическое заболевание, которое англичане называют «as you like it». To есть ты всегда делаешь не то, что ты хочешь, а то, что хотят от тебя другие.

Очень рано Мария стала преданной тенью Толстого. Уже подростком она разделила все его новые взгляды: отказалась от света, была строгой вегетарианкой. Она переписывала тексты Льва Николаевича, вела его корреспонденцию, была связующим звеном в практических вопросах с его учеником и издателем Владимиром Григорьевичем Чертковым, с которым, впрочем, часто вступала в разногласия, ревнуя отца к Черткову. В свою очередь, дочь Татьяна ревновала отца к Марии.

Маша была единственным взрослым ребенком Толстого, с которым Лев Николевич был сентиментален, позволяя ей так же обращаться и с ним. С другими детьми Лев Николаевич не позволял себе нежностей. И это во многом объяснялось характером самой Маши – всегда отзывчивой, приветливой, готовой прийти на помощь.

Кроме служения отцу она помогала всем крестьянам Ясной Поляны. Умная, тонкая, знавшая в совершенстве несколько иностранных языков, Мария косила с крестьянами, доила их коров, тушила пожары, перекрывала крыши погоревших изб, учила крестьянских детей грамоте, лечила крестьянок, принимала роды…

Бабы и мужики ее обожали. Да, пожалуй, не было ни одного человека, который не подпал бы под обаяние этой девушки, некрасивой внешне, но прекрасной своей внутренней красотой. Отказавшись от света, она не отказывалась вовсе от земных радостей: пела и плясала с домашними и крестьянками, принимала участие в любительских спектаклях в Ясной Поляне.

Но… С ней случилась та же история, что и с Татьяной. Как ни старалась она отказаться от своей женской природы ради служения отцу и простым людям, природа брала свое. Первым ее увлечением стал последователь отца Павел Иванович Бирюков, замечательный человек, которого очень любили в семье Толстых. Дело шло к свадьбе, в которой многие были уверены. Однако Толстой отказал Бирюкову и отговорил дочь выходить замуж. Можно определенно сказать, что он боялся потерять для себя ценную помощницу.

Вторым серьезным увлечением Маши стал сын друга Толстого Ивана Ивановича Раевского – Петя Раевский. Но и здесь Толстой был непреклонен. «Неужели свет сошелся клином и на этом клину только один человек, – писал он дочери. – Мне-то со стороны видно, что этот один человек заслоняет от тебя мир, и, чем скорее он устранится, тем тебе светлее и лучше».

Третьим избранником оказался скромный домашний учитель музыки – Николай Зандер. Однако и ему Толстой написал хотя и вежливое, но определенное письмо с отказом. Ведь Зандер был еще и не ровня Маше по социальному происхождению. Но на этот раз дочь заупрямилась. Она не сразу отказала Зандеру, тайно встречалась с ним к ужасу отца, который не мог в это поверить. Всё закончилось тем, что в возрасте двадцати шести лет Маша влюбилась во внучатого племянника своего отца князя Николая Леонидовича Оболенского, внука сестры Льва Николаевича Марии Николаевны Толстой. Будучи князем, он был практически нищим, но добрым и любящим Машу человеком. В общем-то они могли быть счастливы. Но и здесь она разделила судьбу сестры.

Один за другим у нее рождались мертвые дети.

Софья Андреевна считала, что главной причиной неудачных беременностей дочери было ее вегетарианство. Но ее свекровь Елизавета Валериановна Оболенская была уверена, что Маша испортила здоровье «непосильными работами в поле, наравне с крестьянами; во время пожара на деревне она, стоя по пояс в воде, передавала ведра…» Так или иначе, а родить нормального ребенка Мария не смогла…

Отношение к этому отца было поразительным! Конечно, он жалел любимую дочь и старался ее утешать. Но странным образом… Например, после очередных неудачных родов он писал ей: «А как ни печально это в материальном смысле, для духовной жизни твоей это несомненно в пользу…»

В 1906 году в возрасте тридцати пяти лет Маша скоропостижно скончалась от воспаления легких на руках отца, который не отходил от ее постели. Гроб Маши несли на руках через всю деревню. Крестьяне выходили и передавали деньги священнику, заказывая непрерывные литии по любимой «барышне». Крестьянки плакали. Лев Николаевич проводил дочь до конца деревни, но на кладбище не пошел, вернулся обратно.

Менее интересна запись Толстого о самом младшем сыне Петре. «6-й Петр великан. Огромный, прелестный беби, в чепце, вывертывает локти, куда-то стремится. И жена приходит в восторженное волнение и торопливость, когда его держит; но я ничего не понимаю. Знаю, что физический запас есть большой. А есть ли еще то, для чего нужен запас – не знаю». Но проверить это не удалось. Петр Львович Толстой (1872–1873) умер в возрасте одного года.

Много лет спустя, незадолго до смерти, в разговоре Павлом Ивановичем Бирюковым Толстой вспомнил об этом письме 1872 года к тетушке о своих детях и сказал, что «так и вышло», как он предвидел. «Кроме предсказания о Лёве». Что же отец писал о своем сыне-тезке?

«Хорошенький, ловкий, памятливый, грациозный. Всякое платье на нем сидит, как по нем сшито. Всё, что другие делают, то и он, и всё очень ловко и хорошо. Еще хорошенько не понимаю».

Старшие и младшие

Мы не поймем особенностей характера Льва Львовича, не обратив внимания на одно тонкое обстоятельство… Это был самый младший из старших сыновей Толстого.

Но можно ли отчетливо разделить детей Толстого на старших и младших, если его жена с 1863 по 1888 годы – на протяжении двадцати пяти лет – непрерывно рожала детей?

По-видимому, доктора не только из сочувствия не советовали Софье Андреевне не иметь детей после тяжелых родов Маши. Трое, родившихся после этого, умерли во младенчестве – Петр, Варя и Николай. И только в 1877 году, спустя шесть лет после рождения Марии, на свет появился Андрей, который дожил до зрелого возраста. В 1879-м родился Михаил, доживший до преклонных лет; в 1881-м – Алексей, умерший пятилетним; в 1884-м – Александра, оказавшаяся долгожительницей (скончалась в США в возрасте девяноста пяти лет); в 1888-м – Иван, Ванечка, самый любимый в семье ребенок, который умер в семь лет от скарлатины.

Таким образом и получилось, что старшими детьми оказались Сергей, Татьяна, Илья, Лев и Мария, а младшими – Андрей, Михаил и Александра.

Отличить старших от младших было просто. Старшие к матери обращались на «вы», а к отцу – на «ты». Младшие – наоборот: к отцу – на «вы», к матери – на «ты». Почему так произошло? До написания «Войны и мира» и «Анны Карениной», а главное – до духовного переворота, явившего миру нового Толстого, отец был для детей просто отцом. Мать была просто матерью, а не женой великого учителя мира. Основные заботы по воспитанию старших детей, конечно, ложились на мать, потому что отец был поглощен творчеством и одновременно заботами по умножению богатства семьи и приобретению новых имений. На мать в том числе ложилась ответственность держать детей в строгости и повиновении. Отец же с ними занимался гимнастикой, охотой, рыбной ловлей, коньками и прочими радостями…

С начала восьмидесятых годов ситуация переменилась. Толстой перестал быть просто отцом, а стал великим проповедником, о котором ежедневно писали в газетах, так, что почти невозможно было найти номера, где бы не упоминалось его имя. В доме стали появляться знаменитости – писатели, композиторы, художники, артисты, режиссеры, общественные деятели. Они трепетали перед отцом, называли его почтительно «Лев Николаевич» и гордились знакомством с ним. Стали появляться странные люди, называвшие себя «толстовцами» и считавшиеся духовными детьми Толстого. Наконец внешне отец всё больше становился седобородым старцем с пронзительным взором из-под густых бровей, от которого невозможно было спрятаться. Все отмечали, что Толстой своим стальным взглядом выворачивал в людях душу наизнанку. А мать, продолжая оставаться для детей просто матерью, оказалась еще и женой этого великого человека, но такой, которая не разделила его взглядов, не пошла за ним, пребывала в материальных заботах, за что ее осуждали «толстовцы» и склоняли в газетах. К тому же внешне она оставалась моложавой до самого позднего возраста, да и моложе она была Толстого на четырнадцать лет.

Льва и Марию угораздило родиться в то время, когда отец стал великим писателем. Их детство прошло в доме великого писателя и зарождавшегося религиозного проповедника, а отрочество попало на тот момент, когда с их отцом окончательно случился его духовный переворот, начались серьезные разногласия с женой, и вся жизнь семьи пошла вкривь и вкось. Отроками они оказались перед невольным выбором: кто прав? кого слушать? за кем идти? кому подражать?

«Светленькая» Маша сделала безоговорочный выбор в пользу отца и пошла за ним. И если бы не ее женская природа, она могла быть вполне счастливой как верная спутница своего отца. А вот со Львом всё получилось намного сложнее.

Сюська под соусом

Как же Софья Андреевна плакала, когда раньше времени отнимала от груди своего Лёвушку, вновь почувствовав себя беременной! На всю жизнь она запомнила эту дату – 1 июня 1870 года, когда «молилась о нем, тосковала, точно провожала его куда-то на дальнейшую жизнь, благословляла его» (книга мемуаров «Моя жизнь»).

Лев Львович стал самым любимым сыном Софьи Андреевны. За исключением, конечно, последыша Ванечки, в которого она вложила всю свою душу и материнскую любовь и от ранней утраты которого не могла оправиться очень долго.

Но Ванечка родился, когда в семье окончательно обозначился неразрешимый конфликт, приведший к финальной семейной трагедии. А Лёвушка с молоком матери словно впитал в себя не только жизненные соки, но и безграничную любовь совсем молодой двадцатипятилетней Сонечки к мужу. Когда в сентябре 1869 года он находился в Пензенской губернии с целью покупки нового имения, она писала ему: «Когда кормлю Лёвушку всегда философствую, мечтаю, думаю о тебе, и потому это мои любимые минуты».

Лёля родился на вершине семейного счастья и перед началом его заката. Это был самый красивый ребенок, с каштановыми золотистыми кудрями, большими черными глазами, веселый, здоровый, подвижный, всегда прыгавший на руках у матери и своей тетушки Татьяны Андреевны Кузминской, младшей сестры Софьи Андреевны, знаменитой как прототип юной Наташи Ростовой в «Войне и мире». В октябре того же года, когда родился Лёля, Татьяна Кузминская родила дочь Машу. Сестры иногда менялись младенцами: Соня кормила грудью Машу, Татьяна – Лёву. Можно сказать, что его выкормили сразу две Наташи Ростовых. Ведь известно, что в этом образе Толстой объединил обеих сестер.

Его крестными были тетушка Толстого по отцовской линии Пелагея Ильинична Юшкова и князь Сергей Семенович Урусов – удивительный человек, генерал-майор, историк, математик, богослов, лучший в то время русский шахматист.

Маленького Лёлю любила не только мать. Его выделяли и баловали все взрослые. Больше всех сыновей Толстого его любил гувернер Федор Федорович Кауфман. Всё это не могло не вызывать ревность у старших братьев, Сергея и Ильи. Они не пускали Лёлю в свои игры, называя его с Машей «little ones» («маленькие»), в то время, как они считались «big ones» («большие»). Они дразнили его «Сюськой под соусом», потому что он сюсюкал и как-то облил себя соусом. Пожалуй, это было единственное, что омрачало радость его детства, если не считать смертей двух тетушек отца, живших в их доме, Пелагеи Ильиничны и Татьяны Александровны, а также ранних смертей братьев Петра и Николеньки и сестры Вареньки.

Его любили, им любовались!

«Лёвушка делается очень мил, – пишет Софья Андреевна, когда муж лечится кумысом в Самарской губернии. – Я его спрашиваю, указывая на мама́ (теща Толстого Любовь Александровна Берс – П. Б.) кто это? Он говорит: бабика. Потом посмотрел на Пелагею Ильиничну, засмеялся и говорит: «много бабики». Так это было смешно. Теперь у него привычка всем говорить «милая»…»

Он часто вызывал во взрослых это чувство: умиление. Не ребенок, а херувимчик! Летом 1871 года его причащали в храме Николая Чудотворца в селе Кочаки. «Лёвушка, как и везде, и тут особенно отличился, – пишет мужу Софья Андреевна. – Других причащали и дали пить теплое и есть просвиру, а он поднял головку и кричит: «И Лёли, полалуста»…» Получив свою порцию, ребенок сказал по-английски: «Please, some more for Leila»[4]. «Все даже засмеялись», – пишет Софья Андреевна.

И Толстой запомнил этот эпизод из письма жены. Он затем появится в восьмой главе третьей части «Анны Карениной», где Долли Облонская причащает своих детей в деревенской церкви. Слова «please, some more» произносит меньшая дочь Лили, которая «прелестна своим наивным удивлением пред всем».

В дамском обществе

Сознательно или нет Толстой в романе поменял пол своего сына, при этом лишь слегка изменив его детское имя: Лёля на Лили? Это не праздный вопрос. Мы хорошо знаем, как относилась к Лёле его мать, братья и даже гувернер. Но мы почти ничего не знаем о том, как воспринимал его отец. Нет ни одного упоминания о Лёле в дневниках Толстого вплоть до марта 1884 года, когда мальчик приближался к пятнадцатилетию: «Вечер хорошо работал сапоги. Пришли Илья и Лёля и очень весело работали». То есть сын удостоился внимания отца тогда, когда начал шить сапоги. Так вышло, конечно, случайно. Но это символично. Лёля в глазах отца обретает пол и характер не когда сюсюкает по-английски в церкви, а когда берет в руки кожу, шило, дратву, гвозди.

Вторым тонким, но важным обстоятельством раннего детства Лёли было то, что как родился он «в дамском обществе», так и воспитывался в нем поначалу.

Илья и Сергей, не сильно отличаясь по возрасту, играли и проводили время вместе. С ними была и старшая дочь Татьяна. Подругами же Лёлиного детства стали две сестры Маши, родная и двоюродная, Толстая и Кузминская.

В 1898 году в журнале для детского чтения «Родник» вышла повесть Льва Львовича «Яша Полянов» – пожалуй, лучшее из всего, что он написал. По сути, это воспоминания о раннем яснополянском детстве – отсюда и имя главного героя. Повесть эта многое дает нам для понимания атмосферы, в которой воспитывалась душа этого ребенка.

Это женский мир!

Сначала, кроме матери, им занималась простая русская няня Марья Афанасьевна Арбузова, которая вынянчила всех пятерых старший детей Толстых, «…типичная нянюшка, – пишет о ней Илья Львович Толстой. – Маленькая, кругловатая, с черным чепчиком на голове, добрая, бесцветная, иногда ворчливая».

С нее и начинается «Яша Полянов». «Мы долго ходили с няней по лесам и посадкам нашего Михайловского, находя кое-где последние рябые застарелые грибы, и, наконец, усталые, незадолго до обеда вернулись домой».

И раз уж название Ясная Поляна автор незатейливо изменил на пушкинское Михайловское, то и литературное имя няни стало не Марья Афанасьевна, как на самом деле, но Арина Васильевна – почти Арина Родионовна…

Но больше ничего, кроме имен и названий, в повести не является вымыслом… Однажды няню сменила английская гувернантка miss Emilie Tabor[5], настоящее имя которой Лев Львович в своей повести даже не стал менять. Толстой-отец писал о ней: «Эмили мне очень нравится – полнокровная, степенная, смешливая, добрая, твердая, но грубоватая, не в смысле натуры, но в смысле воспитания и манер». А Софья Андреевна вспоминала, что miss Emilie была особенно хороша с младшими из старших детей, «очень скоро привязала к себе хилую, слабенькую, двухлетнюю Машу, и Лёва тоже ее полюбил». Маша же настолько привязалась к англичанке, что вскоре у девочки появились языковые проблемы: в раннем детстве она хуже говорила по-русски, чем по-английски.

Самым первым воспоминанием детства Яши Полянова было то, как мать кормила его молоком. «Когда я пишу эти воспоминания, мне всё кажется, что я помню не только, как Петю и других моих братьев купали в ванной, присыпали желтым порошком, пеленали, кормили, но и меня самого. Мне всё кажется теперь, что это я сам лежал на коленях матери и сосал ее теплое, сладковатое молоко, она с любовью наклоняется надо мной и внимательно меня разглядывает. А я так занят моим делом, так старательно втягиваю в себя вкусное молоко, что не хочу отрываться и все-таки приятно сознаю, что мать занимается мной и с любовью меня изучает…»

Вторым воспоминанием – как его передавали от няни к гувернантке, поселив с ней в одной комнате. Няня плакала. Мальчик был безутешен.

«Я догнал ее, подбежал к ней совсем близко и, схватив ее за указательный палец левой руки, крепко сжал его. Этот палец у няни был с отрубленным ногтем и поэтому всегда красный и лоснящийся на кончике. Когда она еще прежде, до моего рождения, жила одно время у нас в доме не нянею, а экономкой, то нечаянно отрубила себе палец, когда колола сахар. Не знаю уже почему, но в минуты какого-нибудь душевного волнения, хотя я страстно любил этот нянин уродливый палец, как любил ее всю, он раздражал меня, и я сильнее замечал его, в то же время не желая на него смотреть…

– Прощай, миленький мой, – проговорила няня, – видно, отжили мы с тобой наше время.

– Прощай, нянюшка милая, – горячо выговорил я, и опять слезы брызнули у меня из глаз».

Первое сочувствие к гувернантке тоже связано со слезами. Однажды ночью мальчик видит, как девушка из чужой страны достает из сундучка фотографию, ставит перед собой на столе и долго и пристально смотрит на нее. «В это время две крупные слезы одна за другой выкатились из глаз miss Emilie и повисли на ее ресницах. Она тихо заплакала. «О чем это она, о ком? – подумал я с беспокойством. – Бедная, бедная miss Emilie: приехала далеко в чужую страну одна, без родных, без семьи и сидит здесь со мной и плачет. Господи, как же помочь ей теперь?»

С этой минуты я почувствовал, что полюбил ее…»

А первым по-настоящему серьезным потрясением в жизни, с которым автор «Яши Полянова», собственно, и связывает конец детства, была передача его в комнату мальчиков под руководство гувернера-немца. Об этом событии, перевернувшим душу ребенка, много рассказывается в повести. Ему придается такое же важное значение, какое Толстой-отец в своем «Детстве» придает смерти матери главного героя, вместе с которой кончается уже его детство.

Мать Яши вступает в конфликт с отцом, уговаривая его не отрывать мальчика от женского общества. «…это безбожно, это ужасно, – говорит она рыдая, – Разве ты не видишь, что он еще мал, что ему лучше бы побыть еще с нами, что это не такой ребенок».

«Да что такое? Какой ребенок? Чего он боится?» – не понимает отец. А Яша думает: «Он всё равно не поймет, он не поймет, как мне грустно и одиноко, как я жалею miss Emilie и Катю, как мне страшно здесь. Он не знает, как я жил там хорошо с няней и miss Emilie, Катей и Верочкой, как они любили и ласкали меня, как я любил их и был счастлив там. Он не поймет этого».

«Яша Полянов» заканчивается страстным гимном женщинам. «Всё то время, что я был внизу с мальчиками… мне недоставало той любви и ласки, того нежного, чуткого ухода и руководства, какие можно иметь только от матери или от хорошей няни, только от любящей женской души. И я часто думал и думаю до сих пор, что чем дольше оставляют нас детьми в том обществе, в какое мы попали с ранних наших лет, – обществе матерей или нянь, тем лучше. Чем неотлучней и внимательней следит за нами зоркий глаз их и чем это бывает продолжительней, тем свежее и чище вырастаем мы и тем позднее начинаем видеть грязь и зло людское. И пусть балуют нас старые няни и слабые матери. Пусть балуют сколько хотят. Баловство их не опасно, как часто себе воображают это отцы».

Лев и львята

Между тем, Лёля обожал отца! Как, впрочем, и все дети. Обожал в буквальном смысле – боготворил, видел в нем какое-то особенное существо. В отличие от матери, которая была теплой, близкой, но понятной…

«Главный человек в доме – мама», – пишет в воспоминаниях сын Толстого Илья Львович. «Отцовское влияние в доме было сильнее материнского», – замечает дочь Татьяна Львовна.

В этом не было противоречия. Софья Андреевна была заботливой матерью и хозяйкой, а Лев Николаевич – непререкаемым отцовским авторитетом. Поэтому мать любили, а отца обожали.

«Она – наша… Она должна всё для нас делать, – вспоминает Илья Львович. – Она следит за нашей едой, она шьет нам рубашки, лифчики и штопает наши чулки, она бранит нас, когда мы по росе намочим башмаки… Что бы ни случилось: «Я пойду к мама». «Мама́, меня Таня дразнит»… «Где мама?» На кухне, или шьет, или в детской, или переписывает. Ее легкие частые шаги то и дело раздаются по всем комнатам дома, и везде она успевает всё сделать и обо всех позаботиться… Никому из нас в голову не могло прийти, чтобы мама́ могла когда-нибудь устать, или быть не в духе, или чтобы мама́ что-нибудь захотела для себя. Мама живет для меня, для Сережи, для Тани, для Лёли, для всех нас, и другой жизни у нее и не может и не должно быть».

Отец – совсем другое. «Мы обожали его и боялись, когда он был «не в духе», – пишет Лев Львович. – «Папа́́ не в духе, не в духе», – повторяли все, и тогда надо было ждать, чтобы настроение его улучшилось…»

«В раннем детстве я обожал отца, – дальше признается он, – любил запах его бороды, любил его руки и голос…»

Об особом запахе бороды отца, пахнувшей Жуковским[6] табаком, вспоминали и другие дети, тоже обожавшие отца, но именно поэтому державшиеся от него на значительном удалении. Это не значило, что отец был недоступен для детей. Как раз с ним были связаны самые азартные моменты жизни. Отец носил сыновей на плечах, позволял дочерям забираться к нему на колени и щекотать его до тех пор, пока он не молил о пощаде, бегал с ними на перегонки и катался на коньках, привозил из Москвы диковинное развлечение – «гигантские шаги», охотился вместе с детьми, ловил рыбу и читал вслух Жюля Верна. Он давал смешные клички – «Чурка» (Таня), «Сергулевич» (Сергей).

Однако была непреодолимая стена не только между отцом и детьми, но и между отцом и всеми домашними. «Папа́ днем уходил в свой кабинет и «занимался», и тогда мы не должны были шуметь и никто не смел к нему входить. Чем он там «занимался», мы, конечно, не знали, но с самого раннего детства мы привыкли его уважать и бояться», – вспоминает Илья Львович. «Если он “хорошо занимался”, хорошо и много писал, от него шли бесконечно яркие лучи света, веселья, доброты и счастия, – добавляет Лев Львович. – Если творчество не удавалось ему, он был скучен и мрачен, как ночь…»

«Папа́́ не в духе, не в духе…»

Он не наказывал детей, тем более не бил их, что все-таки иногда могла позволить себе Софья Андреевна. Он почти никогда не повышал на них голоса. Но… «За всю мою жизнь меня отец ни разу не приласкал, – пишет Илья Львович. – Бывало, в детстве ушибешься – не плачь, ноги озябли – слезай, беги за экипажем, живот болит – вот тебе квасу с солью – пройдет, – никогда не пожалеет, не приласкает. Если нужно сочувствие, нужно «пореветь» – бежишь к мама. Она и компрессии положит, и приласкает, и утешит».

А Лев Львович на всю жизнь запомнил, как отец в качестве особого к нему расположения и в виде исключения взял его как-то с собой морозной ночью прогуляться на деревню.

«Великолепная, тихая и звездная ночь постепенно обнимает нас своими чарами. Твердый снег скрипит под ногами, вся окрестность блестит мириадами бриллиантов под серебряными лучами полной луны. Леса в белых ризах густого инея, яблочный сад изрезан причудливыми тенями от стволов и ветвей деревьев. Мы спускаемся к Кислому Колодцу и поднимаемся к задворкам деревни. Около рощи отец останавливается и кричит звонким сильным голосом:

– Осип! Осип! Ты здесь?

– Здеся я, здеся, ваше сиятельство, – отвечает из ближнего сарая старческий мужицкий голос, и дед Осип, седой, как снег, выползает к нам из ворот навстречу. В руке у него старая одностволка, белая шапка низко опущена на волосатую голову.

– Ну что, зайцы есть? – спрашивает папа́.

– Есть, есть. Много! Вчерась одного сшиб. Погода хорошая. Дай немного попозднее, наверняка еще убью…»

«В детстве наше первое удовольствие состояло в том, чтобы отец так или иначе занимался с нами, чтобы он взял нас с собой на прогулку, по хозяйству, на охоту или в какую-нибудь поездку, чтобы он нам что-нибудь рассказывал, делал с нами гимнастику и т. д.», – вспоминает старший сын Сергей Львович.

И в то же время дети боялись его, даже старшие, обращавшиеся к нему на «ты». «Для нас его суждения были беспрекословны, его советы – обязательны. Мы думали, что он знает все наши мысли и чувства и только не всегда говорит, что знает, – пишет Сергей Львович. – Я плохо выдерживал взгляд его пытливых небольших стальных глаз, а когда он меня спрашивал о чем-нибудь, – а он любил спрашивать о том, на что не хотелось отвечать, – я не мог солгать, даже увильнуть от ответа, хотя часто мне этого хотелось».

«Отец очень редко наказывал нас, – продолжает он, – не ставил в угол, редко бранил, даже редко упрекал, никогда не бил, не драл за уши и т. п., но, по разным признакам, мы чувствовали, как он к нам относится. Наказание его было – немилость: не обращает внимания, не возьмет с собою, скажет что-нибудь ироническое. В нашем детстве и даже позднее в зависимости от нашего поведения, а иногда и без видимой причины, у него были временные любимцы, то один из нас, то другой. Постоянных любимцеву него не было».

В чем отличие любви от обожания? Любовь ищет взаимности и понимания. Обожание довольствуется милостью. А если милости нет, то предмет обожания может быть страшен.

«Иногда с ним бывает очень весело… Он лучше всех ездит верхом, бегает скорее всех, и сильнее его никого нет. Он почти никогда нас не наказывает, а когда он смотрит в глаза, то он знает всё, что я думаю, и мне делается страшно», – пишет Илья Львович.

«Я тоже, как Илья, не сомневаюсь в том, что папа́ самый умный, справедливый и добрый человек на свете, и что ошибиться он никогда не может», – вторит ему Татьяна Львовна.

И вспоминает о том, как однажды она, еще маленькой девочкой, чуть было не усомнилась в непогрешимости отца, «но я тотчас же ответила себе, что у него должны быть какие-нибудь неизвестные мне причины, чтобы поступать именно так, как он поступил…»

Таня стремглав бежала к нему, когда он возвращался с охоты из Чепыжа. «На нем были высокие болотные сапоги, ружье через одно плечо и ягдташ через другое. Я бегу к нему навстречу, хватаю его своей маленькой рукой за указательный палец и подпрыгиваю возле него. Но он озабочен и выпрастывает свой палец от моей руки…

– Погоди, Чурка, погоди, – говорит он и останавливается. Я слежу за тем, что он хочет делать, и вижу, что он вынимает из ягдташа подстреленного и не совсем еще убитого вальдшнепа. Вальдшнеп трепещет у него в руке. Папа выдергивает из него перо и втыкает ему где-то около головы это перо. Вальдшнеп перестает шевелиться».

Но почему Толстой проделал это на глазах малолетней дочери? Потому что поступал правильно! Поступал честно! Он сокращал мучения подстреленной птицы. В этом жесте весь Толстой!

«Я могу солгать перед мама, а перед папа́ не могу, потому что он всё равно сразу узнает… – пишет Илья Львович Толстой. – И все наши секреты он тоже знает. Когда мы играли в домике под кустами сирени, у нас было три больших секрета, и никто, кроме Сережи, Тани и меня, этих секретов не знал. Вдруг папа́ пришел и сказал, что он знает все три наших секрета и что все они начинаются на букву “б”, и это была правда. Первый секрет был, что у мама́ скоро будет “бебичка”, второй, что Сережа влюблен в “баронессу”, а третий – я не помню».

«Любили ли мы его? – задается вопросом Сергей Львович. – Разумеется, любили. Мы не только любили его: он занимал очень большое место в нашей жизни; и мы чувствовали, что он подавляет наши личности, так что иной раз хотелось вырваться из-под этого давления. В детстве это было бессознательное чувство, позднее оно стало сознательным, тогда у меня и моих братьев явился некоторый дух противоречия по отношению к отцу».

…В сентябре 1881 года большая семья Толстых переезжает из Ясной Поляны в Москву. Старшему Сергею нужно поступать в университет. Татьяна проявляет художественные способности и мечтает поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Да и в свет ее пора вывозить – невеста уже! Илью и Льва нужно определять в гимназию. Заканчивается первый яснополянский период жизни Толстых. Вместе с ним закончивается детство Лёвы.

Глава вторая

Тонкий мальчик

Теперь пишет топкий мальчик.

Из письма Лёли Толстого

Потерял шапку

Отрочество и юность Лёли Толстого были счастливыми, как и детство. За исключением мелких неприятностей, они не отмечены никакими страданиями, которые могли бы в корне изменить натуру этого красивого, грациозного и рассудительного мальчика. И никому в голову не могло прийти, что через десять лет после переезда в Москву из этого мальчика получится несчастный неврастеник, больной какой-то неизвестной разрушительной болезнью.

В жизни Толстого-отца были вроде бы незначительные, но глубоко символические события, настоящий смысл которых понимаешь только в свете всей его судьбы. Например, когда он бежал из дома в конце октября 1910 года, он, как это следует из его дневника, потерял шапку ночью в своем саду и вынужден был вернуться, чтобы взять другую. Потерять шапку – потерять голову, считали в народе. Но это случилось с Толстым в конце жизни. А вот его сын Лёва потерял шапку в самом начале сознательной жизни.

Летом 1878 года отец взял Лёлю и Илью с французским гувернером мсье Ньефом в увлекательное путешествие. В марте того же года Толстой купил у барона Бистрома четыре тысячи десятин самарских степей по выгодной цене десять рублей пятьдесят копеек за десятину в расчете на то, что в будущем цена на эти жирные, нетронутые, плодородные земли сильно вырастет (так и случилось), а также намереваясь разводить в степи лошадей, скрещивая башкирскую и английскую породы.

Можно представить, с каким чувством девятилетний Лёля отправлялся с отцом в дальний путь ради такого серьезного мужского дела – осмотра приобретенного имения. Он как будто предчувствовал, что через четырнадцать лет, после раздела отцовской собственности, именно он станет хозяином этой земли.

Маршрут был такой: от Ясной Поляны до Москвы, из Москвы поездом до Нижнего Новгорода, оттуда пароходом до Самары, затем поездом до станции Богатое Оренбургской железной дороги и потом на лошадях до степного хутора на реке Моче. Всего пять дней.

Первое письмо с дороги Толстой посылает жене уже из Москвы. «Доехали вполне благополучно, если не считать того, что Лёля потерял шапку… Будь здорова, весела и спокойна, душенька». Однако Софья Андреевна не могла быть спокойной. «Как это Лёля шапку потерял? – пишет она. – У него в кармане был плохой полотняный картузик, догадались ли хоть его ему надеть?»

Незадолго до отъезда мужа с детьми Софье Андреевне приснился страшный сон: «Будто я с Лёлей и Машей подхожу в Страстную пятницу к большому собору, и вокруг собора ходит огромный позолоченный крест; когда он обошел три раза, он повернулся ко мне, остановился, и я увидела распятого Спасителя черного с ног до головы. Какой-то человек обтирал полотенцем Спасителя, и Спаситель вдруг весь побелел, открыл правый глаз, поднял, отставив от креста, правую руку и указал на небо. Потом мы будто пошли с Лёлей и Машей по шоссе и покатилось крымское яблочко по траве, и я говорю: не берите его, оно мое».

Она поняла этот сон так, что Господь посылает ей «крест – терпение», и это как-то связано с судьбой ее детей: «от меня откатится яблочко какое-нибудь…»

Она заказала в яснополянском доме молебен с водосвятием. Муж в это время был в Петербурге.

С этой поездкой было связано несколько неприятных случайностей. По дороге в Нижний Новгород, в Павловске, вернувшись в вагон, Толстой обнаружил, что у него пропал кошелек с двумястами семьюдесятью рублями – все имевшиеся деньги. То ли забыл в буфете, где ел стерлядку, то ли вытащили. И вот что значит разумная жена! За шапку выбранила, а за деньги – нисколечко! «Что это ты, милый мой, как ты смутился и точно растерялся от таких пустяков? Это на тебя, Лёвочка, не похоже». Из Нижнего Новгорода, из гостиницы, Толстой пишет, помня о своей оплошности с потерянной шапкой Лёли: «Спали все прекрасно. Лёлю прикрывал в твое воспоминание. Впрочем, он очень хорош и удобен…»

В письме, написанном на пароходе, Толстой опять вспоминает об этой злосчастной шапке: «В утешение Лёли мальчик Протопопов потерял нынче свою шляпу. Наши же держат на снурках новокупленных».

Понимая, как это непросто мужчине впервые оказаться в дальней поездке с двумя детьми, Софья Андреевна пишет супругу: «Очень рада, что Лёля так удобен в дороге; целую милых мальчиков и очень много о них думаю».

18 июня, добравшись до хутора, Толстой сообщает жене: «Ночевали все рядом, в амбаре, и Mr. Nief и Лёля страдали от блох, но Лёля во сне чесался и меня брыкал…»

Между папа́ и мама́

Несчастной особенностью Лёвы было то, что он слишком зависел от влияния одновременно и папа́, и мама.

Это был умный, энергичный, но не самостоятельный мальчик. Внешностью и характером – в мать. Но в своем духовном и умственном развитии он старался повторять отца. Как бы ни были близки между собой Лев Николаевич и Софья Андреевна, особенно в первые пятнадцать лет совместной жизни, они были разными и во многом противоположными людьми. Лёля соединял в себе особенности обоих родителей, и таким образом семейный конфликт переживался им как глубоко внутренний…

Гораздо раньше остальных детей он стал болезненно реагировать на родительские ссоры. Сергей, Илья и Татьяна до поры до времени не придавали этому особого значения. Положение мама́ и папа́ в доме было настолько понятным и очевидным, что не вызывало сомнений и раздумий, а если родители ссорились, то это же их дело! Они – взрослые, сами разберутся!

«В то время мне казалось, – пишет Сергей Львович, – что весь строй нашей жизни идет сам собой, заботы моей матери мы принимали как должное, как само собой разумеющееся. Я не замечал, что, начиная с пищи и одежды и кончая нашим учением и перепиской для отца, всем заведовала она. Отец только давал иногда, так сказать, директивы, которые моя мать иногда игнорировала. В то же время она нередко болела и постоянно или ожидала ребенка, или кормила».

Но Лёля что-то чувствовал… Его детская душа, как эолова арфа, отвечала на малейшие колебания семейной атмосферы. «Помню ярко одну ссору между отцом и матерью, – пишет он в воспоминаниях, – на площадке около лестницы перед дверью на чердак. Мать что-то доставала за дверью в чулане, а отец стоял подле нее и кричал на нее. Из-за чего произошла эта ссора? Конечно, из-за какого-нибудь пустяка. Но оба они были в отчаянии. Мать плакала и отвечала редко, он настаивал на чем-то и что-то доказывал. Я подбежал тогда к матери, обнял ее за колени и сказал отцу: “Зачем ссориться? Это ведь ни к чему!” Мне стало жаль матери. Я за нее заступился. Отец замолчал, посмотрел на меня и проговорил: “Блаженны миротворцы”. Ссора потухла».

В дневнике его сестры Татьяны тоже упоминается присутствие Лёвы во время ссоры мама́ и папа́ в августе 1882 года. «Лёля говорит, что он нечаянно вошел в кабинет и видел, что оба плачут».

Именно Лёва оказался главным свидетелем страшного конфликта 17 июля 1884 года в Ясной Поляне, когда Толстой собрал котомку и ушел из дома, несмотря на то, что жена была на последних днях беременности и в ночь с 17-го на 18-е родила дочь Сашу…

«Я догнала его и спросила, куда он идет. “Не знаю, куда-нибудь, может быть, в Америку, и навсегда. Я не могу больше жить дома…” – со злобой и почти со слезами говорил он. “Но ведь мне родить, я сейчас уже чувствую боли, – говорила я. – Опомнись, что случилось?” Но Лев Николаевич всё прибавлял шагу и вскоре скрылся. У меня начались родовые схватки. Было уже около 12-ти часов вечера. Я села на лавочку на крокет-граунд и начала горько плакать. Пришла моя акушерка Мария Ивановна и начала меня утешать, умоляя взойти в дом. Я сказала ей, что у меня начались боли, и пусть я умру, я не могу больше так жить. Помню, пришли еще мой сын Лёва и сын Madame Seuron Alcide и так добро и нежно уговаривали меня взойти в дом. Они подняли меня с лавки, взяв под руки с обеих сторон, и бережно довели меня до спальни».

Лёве тогда было пятнадцать лет… В доме находились два старших брата – Сергей и Илья. Это их заметил отец, когда ночью вернулся домой с полдороги в Тулу. «Дома играют в винт бородатые мужики – молодые мои два сына», – с неприязнью пишет он в дневнике. В доме, по-видимому, находилась и вся семья, включая дочерей Татьяну и Машу, потому что, несмотря на переезд в Москву, лето Толстые проводили в Ясной Поляне.

Но утешать мама́ почему-то пришел пятнадцатилетний Лёля с сыном французской гувернантки…

Нет, он не был «маменькиным сынком». Он так же, как Илья, обожал охоту и так же, как Сергей, старался в учебе. Но было в его натуре что-то «женское», чего совсем не было в его братьях. Недаром он так переживал, что его раньше времени перевели от девочек к мальчикам.

«С раннего детства я был почти постоянно влюблен, – признается он в книге воспоминаний, – не только в жизнь и природу, но и в женщин, и временами это чувство заглушало во мне все остальные. Сначала болезненная привязанность к матери, нянькам и англичанкам, потом к различным девочкам моих лет и старше, а позднее к взрослым девушкам и женщинам».

В разные моменты жизни Лёва мог повести себя даже грубо по отношению к матери. Но каждый раз он чувствовал острую вину за это.

В декабре 1890 года Софья Андреевна записывает в дневнике: «Лёва весь дергается нравственно, и как подойдешь к нему – подпадаешь под его толчки, и больно бывает. Но он всегда чует, когда толкнул, и это хорошо…»

Проще всего сказать, что он пошел в мать. Не всё так просто… Как раз в этом Лёля был похож также и на отца. В книге «Правда о моем отце» Лев Львович подробно останавливается на родственниках Льва Толстого-старшего, и со стороны матери, и со стороны отца, и даже со стороны жены. И приходит к любопытному заключению: «…я вижу, что у отца совсем не было близкой мужской родни, кроме дяди Сережи (старшего брата – П. Б.), который в общем слабо и мало влиял на него. Вся родня была женская».

Как Льва Толстого-сына в раннем детстве воспитывали не отец, которому некогда было заниматься маленькими детьми, и не гувернеры-мужчины, которые больше повлияли на старших братьев Сергея и Илью, а мать, нянюшки и гувернантки, так и Львом Толстым-старшим в раннем детстве руководили не отец, у которого также не было времени на сына, а богобоязненные тетушки. Две из них, Татьяна Александровна Ёргольская и Пелагея Ильинична Юшкова, тихо доживали свой век и скончались в Ясной Поляне на глазах маленького Лёли.

Конечно, старшие братья, Николай и Сергей, по-своему повлияли на Льва Николаевича в детстве и особенно – в отрочестве и юности. Но и здесь была та же ситуация, что с Лёлей – для них он был слишком маленьким, «little one». Поэтому наперсницей в его детских играх оказалась Маша, младшая сестра, которую он и потом особенно любил.

На посторонних людей Толстой производил впечатление сильного и волевого мужчины. И только самые близкие знали о слабых сторонах его характера. О том, что он не выносит чужих слез и в каждой ссоре готов скорее уступить, чем настоять на своем. Наиболее ярко это проявлялось в нем в поздние годы.

«Ромен Роллан говорит, что в романах Толстого женские типы гораздо ярче и правдивее мужских, – пишет Лев Львович. – Не объясняется ли это только указанным семейным условием? Но не объясняется ли еще и самый характер мысли отца, даже его крайности, всё его миросозерцание, отчасти тем, что он был, как мужской ум, одинок и совершенно свободен от того строгого, неумолимого судьи, каким всегда бывает искренний ум близкого старшего родственника или хотя бы такого же сверстника?»

В Москву! В Москву!

«Перед тем, как наша семья переехала в 1881 году из Ясной Поляны в Москву, в доме царила нездоровая, нервная атмосфера. Мать уже не справлялась одна со всеми семейными заботами; отец, хотя и видел, что для воспитания выросших детей деревня не давала нужных условий, в то время переживал свой так называемый “религиозный кризис” и думал о переезде в город с большим неудовольствием», – пишет Лев Львович в «Опыте моей жизни».

Трудно сказать, насколько переезд в Москву был оправдан. Да, Сергею нужно было поступать в университет, Татьяне – выезжать в свет, чтобы выйти замуж, а Илье и Льву – учиться в гимназии. Но выезды Татьяны в свет не принесли ей семейного счастья. Университет закончил только Сергей Львович, но как раз он не учился в гимназии, а получил домашнее образование в Ясной Поляне. Илья учился в гимназии с грехом пополам. В то же время переезд в Москву совпал с началом семейного кризиса.

Одним из доказательств нездоровой семейной атмосферы было то, что искать пристанище в Москву поехала одна Софья Андреевна, находясь на шестом месяце беременности. Муж от участия в поисках жилья поначалу устранился. Летом 1881 года со слугой Сергеем Арбузовым он пешком ходил в Оптину пустынь и беседовал со старцем Амвросием, затем поехал в самарское имение с сыном Сережей, а вернувшись в Ясную Поляну, видимо, отказался помогать Софье Андреевне, хотя в письме из Самарской губернии обещал: «Даст Бог приеду, я тебе буду служить по московским делам усердно, только приказывай…»

В этих поисках нового жилья мама́ сопровождал сын Лёля, которого она взяла в Москву лечить зубы. Именно он наблюдал за тем, как неопытная в таких делах беременная женщина сначала пыталась купить дом, а затем решила снять квартиру в Денежном переулке, но она оказалась неудачной…

«Все меня смущали, – вспоминала Софья Андреевна, – всякий говорил свое мнение, и всякий находил что-нибудь неудобным в домах, которые я смотрела. Наконец, я остановилась на том, что дом я, во всяком случае, купить не решусь, а взяла довольно дешевую квартиру в Денежном переулке в доме (особняке) князя Волхонского. Мне понравился большой кабинет, выходивший на двор окнами и совершенно в стороне от других комнат. Но этот-то великолепный кабинет впоследствии приводил в отчаяние Льва Николаевича тем, что был слишком просторен и слишком роскошен…»

В выборе квартиры она руководствовалась мыслями о муже, а ради детей пошла почти на подвиг. «Жара была невыносимая, пыль, треск пролеток, одиночество – всё это было ужасно тяжело. Целыми днями я тряслась в извозчичьих пролетках, влезая и вылезая из них, чтобы осматривать квартиры и дома. Удивительно, что я не родила преждевременно от всего этого». А в результате? «Приехали в Денежный переулок, в дом Волхонского. Встретили нас там брат Петя с женой Ольгой. Всё было приготовлено: и чай, и холодный ростбиф, и постели всем; всё было освещено, всё обдуманно. Дом похвалили, но, несмотря ни на что, все сразу поверглись в уныние; и все легли спать с какой-то непобедимой тоской в душе».

«Дом на самом деле оказался вроде карточного, – вспоминал Сергей Львович. – Расположение комнат было таково, что в каждой комнате шум и разговор из других комнат был слышен. Это мешало работе отца, мешало и мне: я почти не находил времени играть на фортепиано, а когда было время, я боялся мешать отцу».

Толстой с его новыми настроениями был возмущен видом огромного кабинета, обставленного роскошной мебелью, которую с любовью подбирала жена. Софья Андреевна в отчаянии пишет сестре Т. А. Кузминской: «Лёвочка говорит, что если бы я его любила и думала о его душевном состоянии, то я не избрала бы эту огромную комнату, где ни минуты нет покоя, где всякое кресло составило бы счастье мужика, то есть эти 22 рубля дали бы лошадь или корову, что ему плакать хочется и т. д.».

В первые месяцы в Москве Софья Андреевна и Лев Николаевич постоянно плачут. «Вонь, роскошь, нищета, разврат, – пишет Толстой в дневнике о Москве. – Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют». И собственная семейная жизнь ему видится в том же освещении. «Всё устраиваются. Когда же начнут жить? Всё не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные!»

«Лев Николаевич почти со мной не разговаривал и всё время давал мне чувствовать, что я его мучаю, что жизнь его отравлена мной; и я не переставая плакала». «Лёвочка впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. – жалуется она своей сестре. – Он не спал и не ел, сам à la lettre[7] плакал иногда, и я думала, что я с ума сойду».

Отпадение Толстого

В мае 1880 года во время торжественного открытия памятника А. С. Пушкину в Москве, когда Достоевский произносил знаменитую «пушкинскую» речь, среди собравшихся писателей циркулировал слух, что Толстой в Ясной Поляне сошел с ума. 27 мая Достоевский писал жене: «Сегодня Григорович сообщил, что Тургенев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел». И насколько же легко приняли этот слух братья-писатели, если на следующий день в письме к жене Достоевский сообщает: «О Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем помешался. Юрьев подбивал меня съездить к нему в Ясную Поляну: всего туда, там и обратно менее двух суток. Но я не поеду, хотя очень бы любопытно было».

В феврале 1881 года Достоевский скончался. Возможность знакомства великих писателей была навсегда потеряна.

Слухи о «сумасшествии» Толстого ходили не только среди писателей. В феврале 1881 года в Ясную Поляну приезжает родной брат Софьи Андреевны, Александр Берс. После его отъезда Софья Андреевна пишет сестре Татьяне Кузминской: «Меня Саша напугал, что находит в Лёвочке нравственную перемену к худшему, то есть боится за его рассудок. Ты знаешь, что когда Лёвочка чем-нибудь занят, то он весь отдается своей мысли. Так и теперь. Но религиозное и философское настроение всегда самое опасное. Теперь он здоров и весел, пополнел, и я ничего не вижу в нем опасного, и голова меньше стала болеть…»

В Туле тоже ходили разговоры о «помешательстве» Толстого. Сын Сергей считал, что этот слух пустил председатель земской управы Кислинский.

Но тот же Сергей Львович вспоминал: «В 1881 году финансовые дела нашей семьи были в блестящем состоянии… В то время у него скопилось много денег. Он продал мельницу в Никольском-Вяземском за 9 500 рублей, продал часть леса (Заказа) в Ясной Поляне, не помню за сколько, и получил за Полное собрание своих сочинений 25 000 рублей».

«Несмотря на перемену во взглядах, – пишет он дальше, – образ жизни отца в Ясной Поляне до переезда в Москву мало изменился. Он продолжал вести хозяйство в имениях, курить, есть мясо и даже охотиться. Только он стал гораздо меньше и как бы поневоле заниматься хозяйством и стал больше работать над своими писаниями, не давая себе отдыха летом. В 1881 году из большого предположенного им труда, состоявшего из четырех частей: 1) Введения («Исповедь»), 2) “Критики догматического богословия”, 3) “Исследования Евангелия” и 4) “Изложения веры”, первые две части уже были написаны, и он трудился над третьей».

Единственное, в чем он нуждается в это время, – это уединение и меньшая зависимость от хозяйственных забот. Он это вполне заслужил, ибо финансовые дела семьи идут успешно. Жена и дети сыты, одеты, обуты. Однако…

Кто страдает в Ясной Поляне?! Кто рвется в Москву, кроме Сергея и Татьяны, которые молоды и которым страстно хочется убежать из деревенской глуши? Он мечтает о студенческой жизни с ее свободой и независимостью. Она – о балах, нарядах, поклонниках! Но кому еще плохо в деревне?!

«…хочется много читать, образовываться, умствовать… хочется быть красивой», – пишет в дневнике 1878 года Софья Андреевна. «В это время был полный расцвет моего физического и умственного развития, – вспоминает она в “Моей жизни”. – Мне было 34 года, и, по словам всех без исключения, меня находили и тогда, и долго, долго после очень моложавой».

А что в Ясной Поляне?

«Перед обедом рассердилась на Илюшу и Лёлю, что утащили икры, и побила Илью и очень бранила обоих».

«Дети, то есть Илюша и Таня, всё в неудержимом духе: таскают мороженую клюкву у няни, бегают в кухню за редькой… Всё это меня суетит, и я чувствую себя несчастной и беспомощной».

«Была страшная ссора с Лёвочкой. Чувствую себя несчастной, но еще не чувствую себя виноватой. Как я всё ненавижу: и себя, и свою жизнь, и мое так называемое счастье».

«Я шью, шью, до дурноты, до отчаяния; спазмы в горле, голова болит, тоска… а всё шью, шью. Хочется иногда стены растолкать и вырваться на волю…»

«Сижу и жду каждую минуту родов, которые запоздали. Новый ребенок наводит уныние, весь горизонт сдвинулся, стало тёмно, тесно жить на свете…»